改訂新版 世界大百科事典 「ばね」の意味・わかりやすい解説

ばね

spring

スプリング,発条ともいう。ばねは〈跳ね〉に由来。力を加えると弾性変形することによってエネルギーを吸収・蓄積し,力を解放すると吸収したエネルギーを放出して元の形に復元する性質をもつものの総称。狭義には上の性質を利用した機械要素をいう。

獲物を捕らえるために若木の幹を使って作ったわなや弓は,人類の最初のばねの利用の一つと考えられている。中世になると,織機,ろくろ,粉ひき機などには,ばねの復元力を利用して戻りの動きを得ようとするくふうが見られ,この場合も木の棒のばね力を利用していた。金属のコイルばねが使われるようになったのはずっと後の15世紀ころからであって,時計の動力源としてまず利用された。機械の部品として使われているばねの材質は,現在でも金属が主であるが,位置の復帰用のばねにはプラスチックの利用がしだいに増えている。

用途

ばねの用途は振動や衝撃を吸収してやわらげる緩衝用,復元力を動力源とする動力発生用や位置の復帰用,物をはさみ締めつける締結用などに大別される。

(1)緩衝用 自動車,鉄道車両には,車輪の振動を車体に伝えるのを防ぐためにコイルばね,重ね板ばね,空気ばねなどがダンパーとともに使われている。自転車のリムとスポークは,緩衝用のばねとしての働きもしている。いすやベッドに用いられているコイルばねは,衝撃をやわらげる働きのほかに,体が受ける圧力が狭い場所に集中しないようにする働きももっている。

(2)動力発生用 弓は,矢を遠くへ飛ばす手段として,木や竹でつくったばねによる力を動力として用いたものであるが,スペースシャトルから人工衛星を打ち出すときにもばねの動力が使われている。また,物を手で軽く上下に移動できるように,移動させる物をばねでつり上げて重さのバランスを取ることもばね動力の利用例であり,この目的には,渦巻ばねやコイルばねによる回転力(窓用シャッターの開閉など)や,窒素ガスをシリンダーに封じたガススプリングによる垂直方向の力(いすや扇風機の高さ調整用など)が利用される。

(3)復帰用 電気のスイッチやキーボード,カセットレコーダーのプッシュボタン,あるいはシリンダー錠などに使われているばねは,ばねの復元力を位置の復帰用に応用したものである。

(4)締結用 部品どうしを締結して外れないようにするために用いている特殊なばねをファスナーばねという。軸にはめた円筒が抜けるのを防ぐ止め輪やスプリングピン,また,ねじのゆるみ防止に使うばね座金などがある。われわれの身の回りにあるスナップもファスナーばねの一種である。

(5)その他 ばねは,このほかにも,たとえば,ばねばかりや体重計などの計量用に,また,弦楽器の弦(ばねの働きをしている)のように振動源用にも使われるなど,その用途は非常に広い。

基本的性質

(1)力と変位 コイルばねを引き伸ばそう(あるいは縮めよう)とするとき,必要な力はばねの変位に比例して増える。力をゆるめていくときも,力と変位は比例の関係にある。すなわち,力をF,変位をxとすると,F=kxの関係が成り立つ。この比例定数kをばね定数という。また上の関係が成り立つばねを線形ばねという。ふつうのばねは,ばね定数が一定の線形ばねであるが,なかには変位とともにばね定数が変化するものもあり,これを非線形ばねという。また,ガススプリングは,変位に関係なく,ほぼ一定の力が出せる。

なお,ねじりばねの場合も,加えたねじりモーメントをT,ねじれの角をθとすると,T=k′θの関係があり,k′を回転ばね定数と呼ぶ。

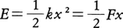

(2)エネルギーの蓄積 ばねをxだけ変位させたとき,このばねに蓄えられるエネルギーEは,線形ばねの場合, となる。このエネルギーはばねのもつ弾性に基づく弾性エネルギーである。

となる。このエネルギーはばねのもつ弾性に基づく弾性エネルギーである。

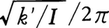

(3)共振 ばねに物体をつけ,この物体をもってばねを伸ばしたのち急に手を放すと,この物体は一定の振動数でしばらくの間振動を続ける。この振動数をばねの固有振動数という。線形ばねの固有振動数nは,ばね定数kと物体の質量mによって決まり, で表される。

で表される。

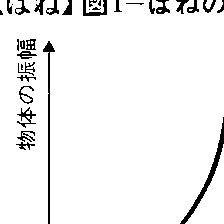

ばねにつけた物体に周期的に変動する外力(ただし振幅は一定とする)が作用する場合を考えてみよう。図1は外力の振動数を0からしだいに大きくしていったときの,振動数と物体の振幅の関係を示したものである。これからわかるように外力の振動数が増えるにつれて振幅は大きくなり,固有振動数では極端に大きく(理想的には無限大)なる。この現象をばねの共振という。そして,固有振動数を超すと振幅はしだいに小さくなって,振動数が限りなく大きくなると振幅は限りなく0に近づく。この関係は,周期的な外力をF0cos2πνt,物体の振幅をA,静荷重F0が加わったときの変位をx0として, で表され,外力の振動数νと固有振動数nが一致したとき,振幅が無限大となることがわかる。

で表され,外力の振動数νと固有振動数nが一致したとき,振幅が無限大となることがわかる。

ねじりばねの場合にも同様に固有振動数(ねじり軸のまわりの慣性モーメントをIとして, )があり,例えば軸の場合,その固有振動数と等しい回転数で回転させると共振を起こし,軸が振れまわり,ときには破損することもある。

)があり,例えば軸の場合,その固有振動数と等しい回転数で回転させると共振を起こし,軸が振れまわり,ときには破損することもある。

(4)防振 物体を乗せたばねの下端を基礎に固定し,この基礎を一定振幅で振動させたときの物体の振動のようすは,物体に変動外力を作用させた場合と等価である。したがって,図1は,ばねの下端が乗っている基礎の振動が,物体にどのように伝わるかを示しているとみなすこともできる。同図および(3)で述べた振幅と振動数との関係からわかるように,物体に基礎の振動を伝えないようにするには,基礎の振動数に対して固有振動数を十分小さくすればよい。これが防振の原理である。精密機器の実験装置はたわみやすいばねで支えた重い板の上に乗せることが多いが,このばねと板は固有振動数を小さくする効果がある。

(5)衝撃の緩和 物体がばねを介して静止した壁に衝突するとき,物体および壁が受ける衝撃力はばね定数kに比例する。したがって,kの小さい,すなわちたわみやすいばねほど衝撃が緩和されることになるが,このことは,われわれが履物などで日常経験していることでも自明である。

種類

(1)コイルばね つる巻きばねともいう。鋼材をらせん状に巻いたばね(図2-a)。各種のばねのうちでもっとも広く用いられている。円筒形のものが一般的であるが,円錐形,たる形,鼓形のものもあり,サイズもばねの線材の直径が0.1mmの小さなものから,直径100mmの大きなものまで,さまざまなものが使われている。コイルばねに圧縮あるいは引張りの荷重を加えると,ばねの線材にはおもにねじれが生ずる。

(2)板ばね 板の曲げを利用したばね。細長い板を何枚も重ねた重ね板ばね(図2-b)は自動車や鉄道車両用の懸架装置としてよく使われており,懸架機構の構造を構成する部材としての働きも兼ねられること,たわむとき重ねた板の間で起こるすべりが振動を吸収する働きをもつことなどの利点がある。

(3)渦巻ばね 薄く細長い鋼を巻いてつくったばね(図2-c)。一般には〈ぜんまい〉の名で知られ,時計や蓄音器の動力源として用いられていた。現在でも,自動車玩具,リール,自動車のシートベルトの伸縮機構などに利用されており,とくに,最近になって成形加工技術の進歩に伴い,蓄積できる単位体積当りのエネルギー量は大幅に増大している。

(4)輪ばね 円錐斜面をもったリング状の内輪,外輪を組み合わせて作られたばね(図2-d)。ばねがたわむとき,内輪,外輪の間ですべりが起こり,大きさのわりに大きな振動エネルギーを吸収することができ,緩衝用によく利用されている。

(5)さらばね さらの底を切り落としたような形状のばねで,単体のさらばねを重ねて用いる。荷重の作用する方向に薄いわりに大きなばね定数が得られる。重ね方によりばね定数や振動エネルギーの吸収量を加減できることも特色である。プレス機械などの産業機械用によく使われている。

(6)トーションバー 軸のねじりを利用したばね。ねじり棒ばねともいう。単位体積当りに吸収できる振動エネルギーが大きいこと,構造が簡単なことが特色。

(7)防振ゴム 金属ばねの代りに,ゴムの弾性を利用して防振に用いるもの。1個で2軸あるいは3軸方向の振動に対処することができ,取付けが容易であって,高周波振動に対する防振,防音効果に優れている。しかし,金属ばねに比べて耐候性が劣り,温度範囲0~70℃,油に浸らないことなど,使用環境が限られる。

(8)ショックアブソーバー 緩衝器のことで,衝撃振動を緩和するために使われる。コイルばね,輪ばね,防振ゴムなどのばね弾性の働きによるものと,油の粘性を利用したものがあるが,ふつうは後者を指すことが多い。

(9)空気ばね 空気の弾性を利用したばね。運用時にばね定数が制御できること,ばね定数を荷重のわりに小さくとれることなどの特色がある。

→空気ばね →ショックアブソーバー →トーションバー

執筆者:中島 尚正

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報