比重天秤 (ひじゅうてんびん)

specific gravity balance

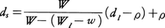

液体中にある固体の浮力を測定し,固体,液体の比重を知るためのてんびん。通常のてんびんに固体をつるすためのかぎをつければ容易に測定できる(図)。質量Ms,比重dsの固体を比重dlの液体中につって秤量するとMs(1-dl/ds)となる。Msは既知であり,dlかdsの一方が知られているとき他方がわかる。固体の場合,試料を空気中でWと秤量し,次に細いつり線wで比重dlの液体中につり,Wlと秤量し,測定中の空気の比重ρを知り,空気浮力の補正を施せば,比重dsは, となる。液体は水がよく用いられるが,試料と作用しない液体を選択する必要がある。水より軽い固体の比重はおもりをつけて沈むようにして秤量し,おもりの重さを差し引き,前述の方法で算出する。つり線の浮力,つり線に働く表面張力の影響などを考慮すれば精密な測定が可能である。液体の比重dlは〈沈み〉と称するおもりの空気中,水中,液体中での秤量W,Ww,Wlから,

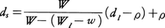

となる。液体は水がよく用いられるが,試料と作用しない液体を選択する必要がある。水より軽い固体の比重はおもりをつけて沈むようにして秤量し,おもりの重さを差し引き,前述の方法で算出する。つり線の浮力,つり線に働く表面張力の影響などを考慮すれば精密な測定が可能である。液体の比重dlは〈沈み〉と称するおもりの空気中,水中,液体中での秤量W,Ww,Wlから, として求める。dw,ρは水と空気の比重である。精密な測定ではつり線に働く水と液体の表面張力の差による補正も必要である。

として求める。dw,ρは水と空気の比重である。精密な測定ではつり線に働く水と液体の表面張力の差による補正も必要である。

執筆者:伊藤 隆

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

比重天秤

ひじゅうてんびん

specific-gravity balance

液体中にある物体はその物体が排除する液体の重量に等しい浮力を受ける、というアルキメデスの原理を利用して、液体または固体の密度、比重(密度の比)を求める装置。空気中および液体中での重量測定を容易に行えるようにつくられた天秤で、液中秤量(ひょうりょう)のために細い針金でつるした鉤(かぎ)を備えている。使用目的には、密度の知られた固体片(「沈み」またはシンカーという)を用いて液体試料の比重を求める場合と、逆に密度の知られた液体(一般には純水)を用いて固体試料の密度を求める場合とがあるが、多くは前者の目的に用いられる。吊り線に作用する浮力や表面張力の影響を取り除く考慮を十分に行えば、1万分の1よりよい精度で密度または比重を求めることが可能であり、もっとも高精度の密度測定装置の一つである。

[三井清人]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内の比重天秤の言及

【てんびん(天秤)】より

…質量の精密測定に用いるはかり。基本的には中央に下向きの刃を固定し刃受けで支え支点とし,支点から左右等距離の両端に上向きの刃を固定し,力点,重点とする第1次てこ(さお)の力点と重点に刃受けを介して皿をつるした手動てんびんと,さおの重点に皿と秤量(測定できる最大量)に相当する内蔵分銅を掛けた状態でつり合うカウンターウェイトを力点に固定した[直示てんびん]とに大別される。 手動てんびんはさおのつり合いを度表と呼ばれる目盛板で測定することから度表てんびんとも呼ばれ,その構造は図1に示す化学の分野で使用する化学てんびんに代表される。…

※「比重天秤」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by

となる。液体は水がよく用いられるが,試料と作用しない液体を選択する必要がある。水より軽い固体の比重はおもりをつけて沈むようにして秤量し,おもりの重さを差し引き,前述の方法で算出する。つり線の浮力,つり線に働く表面張力の影響などを考慮すれば精密な測定が可能である。液体の比重dlは〈沈み〉と称するおもりの空気中,水中,液体中での秤量W,Ww,Wlから,

となる。液体は水がよく用いられるが,試料と作用しない液体を選択する必要がある。水より軽い固体の比重はおもりをつけて沈むようにして秤量し,おもりの重さを差し引き,前述の方法で算出する。つり線の浮力,つり線に働く表面張力の影響などを考慮すれば精密な測定が可能である。液体の比重dlは〈沈み〉と称するおもりの空気中,水中,液体中での秤量W,Ww,Wlから, として求める。dw,ρは水と空気の比重である。精密な測定ではつり線に働く水と液体の表面張力の差による補正も必要である。

として求める。dw,ρは水と空気の比重である。精密な測定ではつり線に働く水と液体の表面張力の差による補正も必要である。