翻訳|balance

精選版 日本国語大辞典 「天秤」の意味・読み・例文・類語

てん‐びん【天秤】

- 〘 名詞 〙 ( 「てんぴん」とも )

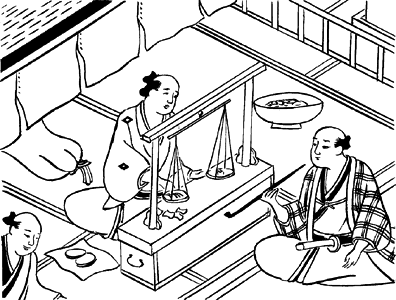

- ① てこの原理を応用して物体の質量を測定するはかり。中央を支点とするさおの両端に皿をつるし、それぞれの皿にはかろうとする物体と、分銅をのせて、水平になったときの分銅の重さから質量を知る。精度の高いミクロ天秤などがある。さらばかり。〔文明本節用集(室町中)〕

天秤①〈日本永代蔵〉

天秤①〈日本永代蔵〉- [初出の実例]「天

や京江戸かけて千代の春〈芭蕉〉」(出典:俳諧・当世男(1676)春)

や京江戸かけて千代の春〈芭蕉〉」(出典:俳諧・当世男(1676)春)

- ② はかりのさお。

- ③ 釣りで、道糸と鉤素(はりす)がもつれないようにするために用いる金具。両天秤、片天秤がある。

- [初出の実例]「手釣なり、天秤にて吉、亦は一本針にても吉」(出典:随筆・釣客伝(1846か)上)

- ④ 「てんびんぼう(天秤棒)」の略。

- [初出の実例]「後は箪笥、前は箱で〈略〉天秤(テンピン)でかつぎやすから」(出典:滑稽本・街能噂(1835)一)

- ⑤ くらべること。また、比較するねうちのあること。

- [初出の実例]「体一つのおとよさんと比べて、とても天秤(テンビン)にはならないや」(出典:春の潮(1908)〈伊藤左千夫〉)

改訂新版 世界大百科事典 「天秤」の意味・わかりやすい解説

天秤 (てんびん)

balance

質量の精密測定に用いるはかり。基本的には中央に下向きの刃を固定し刃受けで支え支点とし,支点から左右等距離の両端に上向きの刃を固定し,力点,重点とする第1次てこ(さお)の力点と重点に刃受けを介して皿をつるした手動てんびんと,さおの重点に皿と秤量(測定できる最大量)に相当する内蔵分銅を掛けた状態でつり合うカウンターウェイトを力点に固定した直示てんびんとに大別される。

手動てんびんはさおのつり合いを度表と呼ばれる目盛板で測定することから度表てんびんとも呼ばれ,その構造は図1に示す化学の分野で使用する化学てんびんに代表される。てんびん各部は休め腕で支えられ,宝石(メノウ,ルビー,サファイアなど)製の刃と刃受けは切り離されている。ハンドルを回すと刃と刃受けは接し,皿をつり下げたさおは自由に振動し始める。さおの振動はさおに固定した指針の左右の折返点(回帰点)を度表で奇数回読み,計算により振動の中心(静止点)を求める。皿が空のときの静止点を零点といい,零点は水平器でてんびんを水平に調節した後,零点調節ねじ(調子玉)で調整する。一方の皿に載せた微小分銅⊿と,これによるさおの偏位Φとの比Φ/⊿を感度,計量法規上の偏位(手動てんびんでは半目以上)を生じさせる質量を感量,または検定感量,偏位が感知できる最小質量を実感量といい,てんびんの敏感さを示す尺度に用いる。感度の調整は重心調節ねじ(重心玉)で行う。一方の皿に物体を,他方の皿に分銅を加減しつつ載せてつり合わせたときの静止点が零点と一致するとき,物体の質量は分銅の質量と同一となる。支点と力点,支点と重点の距離(腕の長さ)は厳密には等しくないので,1×10⁻4よりよい精度の測定には,左右の配置を入れかえた2回の測定の平均値をとる二重秤量法,同じ皿上で物体と分銅とを置換し,同じ腕を共用する置換秤量法を用い腕の長さの狂い(比の狂い)による誤差を消去する。微小な質量の加減はライダーriderと称する線状の補助分銅をライダーざお上で移動して行い,わずかな零点と静止点との差は感度の逆数を乗じ質量差に変換する。

手動てんびんの秤量は0.1g~1000kg程度,感量は秤量の1/104~1/106で,精密さ,使用目的に応じて次のように分類される。(1)精密てんびん 大型てんびん(秤量10kg以上),中型てんびん(1~10kg),標準てんびん(100~500g),微量てんびん(20g未満)。(2)専用てんびん 試金てんびん(1~2g),化学てんびん(100~200g),調剤てんびん(50g)など。(3)特殊てんびん 比重てんびん(液体などの比重測定用),ガスてんびん(気体の密度測定用),乾燥てんびん(固体などの水分測定用),真空てんびん(真空中での秤量用),熱てんびん(物質の熱的質量変化の測定用),隔離てんびん(遠隔操作による質量測定用,キログラム原器との比較に用いる原器用てんびんの感量は1/104mgにも及ぶ)など。(4)トーションバランス 微小質量を細線のねじり弾性力でつり合わせるてんびん。(5)電子てんびん 電気てんびんともいい,つり合せ,読取りを電気的に行うてんびん。

てんびんは皿をつり下げた形式のものに限られる(計量法規)が,皿が固定されたはかり(皿ばかり)の呼名にも使われる。図2は代表的な上皿てんびんの原理的構造を示す。皿に物体を載せたときの転覆を防ぐため力点,支点および重点の刃の長さを長くし,皿は副かん(矢羽とも呼ぶ)と呼ばれる補助てことさおとを連結する皿受棒で構成されるロバーバル機構(対応する辺の長さが等しい平行四辺形からなるリンク機構,皿を固定したはかりの主要機構)の皿受棒の上部に固定される。四辺形に狂いがなければ,物体の皿上の位置の違いによる誤差(偏置誤差)はない。秤量は0.1~10kg程度,感量は秤量の1/104程度。

→電子秤(はかり) →秤

執筆者:小林 好夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「天秤」の意味・わかりやすい解説

天秤

てんびん

左右の腕の長さの等しい天秤ざおの両端に皿を吊(つ)り、品物の質量を分銅の質量と比較する秤(はかり)。天秤には使用目的に応じて、微量天秤、化学天秤、上皿天秤などがある。現在天秤と称されるものはかならずしも両腕の等しいさおのものばかりではない。不等比のさおで分銅を内蔵し自動的に質量を指示するものを直示天秤、さおの傾きを電磁気力でつり合わせるものを電磁天秤と称している。

人間が最初に用い始めた秤で、現在も最高級の秤はこれに属する。紀元前3000年ごろのエジプトの壁画に表れた天秤は、先細りで軽くじょうぶにつくられたさおをもち、水平を定める装置もついている。古代エジプトの薬法の最小単位は約0.7グラムであるので、天秤の感度はこの10分の1としても、0.1グラムに達したと思われる。分銅には最初石が用いられ、しばしば動物の形につくられていた。天秤による計量には人の恣意(しい)的な操作を入れる余地がないので、正邪を計る神の道具とされた。このため、正義の女神とされるアストライアまたはテミスの像は天秤を捧(ささ)げており、西洋の裁判所には天秤が置かれている。仏教にも同様な説話がある。古代エジプトでは、すでに青銅をつくる過程で天秤が用いられた。青銅は銅と錫(すず)の一定質量比率でもっとも硬い合金となる。天秤の支点、重点にナイフエッジが用いられるようになったとき、その精度は飛躍的に改良された。以後、天秤は冶金(やきん)と化学の有力な道具となり、いろいろな科学の定理や法則の発見に貢献した。

[小泉袈裟勝]

世界大百科事典(旧版)内の天秤の言及

【ブリューソフ】より

…フランス象徴詩から啓示を受け,1893年に詩文集《ロシア象徴派》を出版し,ロシアで初めて象徴主義者を自称した。1904年にはロシア象徴派最大の雑誌《天秤(てんびん)Vesy》を創刊し,以後,同派が衰退するまで,その中心にいつづけ,ベールイ,ブロークを育て,さらには未来派を育成した。代表的詩集には《都市と世界に》(1903),《花冠》(1906)などがある。…

【薬屋】より

…13世紀末にイタリアで最初の公立薬局が誕生し,初めは医師と薬剤師が共同経営していたこともあり,占星術師や錬金術師たちも仲間に入り,薬局はいわば科学サロンのような存在でもあった。これらのギルドの紋章にはてんびん(天秤)が描かれ,薬品の検査・計量が彼らの職能の象徴と考えられていた。こうして18~19世紀になると,薬局の社会的地位も高くなり,経済的にも恵まれた階層となった。…

※「天秤」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...