甕城 (おうじょう)

wèng chéng

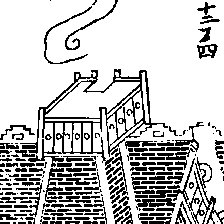

中国の城門の外側に突出して設けられた半円形または方形の城壁。城門の防御を強化する目的のもので,しばしば二重,三重につくられる。門が横に開かれて通路が屈折するものと,直進のものとがある。日本の城郭の升形(ますがた)に相当。起源は唐代ころの辺境地方の城らしく,宋・遼以降さかんにつくられた。北宋の首都汴梁(べんりよう)(開封)の城門はすべてこの形式だった。明・清時代の北京や蘇州などに実物が現存する。

執筆者:田中 淡

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

普及版 字通

「甕城」の読み・字形・画数・意味

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内の甕城の言及

【城】より

…また宋代以後は直線面に約150mの間隔で馬面(ばめん)と呼ぶ長方形の張出部をつくり,壁下の敵襲に備えた。城門は国都などは《周礼(しゆらい)》にもとづき12門を基準としたが,州県程度では規模に応じて2~4門,城門の外側には半月形の[甕城](おうじよう)と称する副城壁や,内側に日本の升形のような防壁を設けることも宋代に普遍化する。 城の形は,華北では方形,長方形が大部分で,山西や陝西では軍事上の必要から甕城をさらに強化,拡大した関城を設ける場合もあったが,華中や華南では円形,楕円形,不整形の城も目だつ。…

※「甕城」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by