日本大百科全書(ニッポニカ) 「直視分光器」の意味・わかりやすい解説

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「直視分光器」の意味・わかりやすい解説

直視分光器

ちょくしぶんこうき

direct vision spectroscope

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「直視分光器」の意味・わかりやすい解説

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の直視分光器の言及

【分光器】より

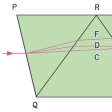

…もともと光のスペクトルを目で観測するための道具につけられた名称であり,その後も狭い意味でこの解釈は通用している。代表的なものとして図1に示す直視分光器があり,また定性あるいは半定量発光分光分析を目的とした専用可搬型の装置もいくつか市販されてきた。しかし目を検出手段とする方法ではスペクトル領域が可視域に限られその用途は狭い。…

※「直視分光器」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...