精選版 日本国語大辞典 「光源」の意味・読み・例文・類語

こう‐げんクヮウ‥【光源】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「光源」の意味・わかりやすい解説

光源

こうげん

光を発生する物体の総称。太陽をはじめ、ホタルなどの生物から、ろうそく、白熱電球、蛍光ランプ、レーザー発光体などまで多種多様のものが含まれる。ただし、普通、光源という場合は、人工的につくられたものをさすことが多い。発光の原理現象によって分類すると、物体が高温度に加熱されて発光する熱放射と、熱や温度に関係なく、原子や分子のエネルギー状態の変換によって発光するルミネセンスとの二つに大別することができる。それぞれの現象をさらに細かく分類すると、のようになって、最終の「光源の種類」に示した各行の光源名と結び付く。たとえば、高圧ナトリウムランプは高圧放電ランプの一種であるが、その発光原理は放電発光(電気ルミネセンス)というルミネセンスに基づくものであり、白熱電球の光は白熱発光の一種で熱放射に基づくものである。

[小原章男]

一般的に、熱放射では連続スペクトルが発生するため、演色性のよい光が得られるが、目に見えない赤外線も同時に発生するため、その分効率が低くなるという特徴がある。これに対してルミネセンスでは、特定の波長の光が発生するため、発光体の成分などをうまく調整することによって必要な波長の光を集中的に発生させることが可能となり、高い効率を得ることができる。その反面、可視域の発光が特定の波長に集中するため、すべての色を正しく再現するわけにはいかず、熱放射に比べて演色性は低くなる傾向がある。

[別所 誠]

光源の分類〔表〕

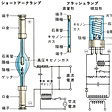

キセノンランプの構造

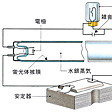

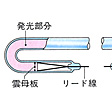

蛍光灯の構造と点灯回路

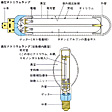

水銀ランプの構造

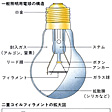

電球の構造とフィラメント

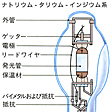

ナトリウムランプの構造

ネオン管の構造

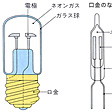

ネオングローランプの構造

ハロゲン電球のおもな種類と構造

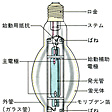

メタルハライドランプの構造

改訂新版 世界大百科事典 「光源」の意味・わかりやすい解説

光源 (こうげん)

light source

lamp

照明,光による情報・制御などに利用される光を発生するみなもと。一般に人工光源をいう場合が多く,エネルギーの変換によって作られた光を放出する面または物体が,その具体例である。発光原理から光源を分類すると,表のとおりである。照明に使用される光源は,熱放射による白熱電球,ハロゲン電球とルミネセンスによる蛍光ランプ,水銀ランプ,蛍光水銀ランプ,安定器内蔵型水銀ランプ,メタルハライドランプ,高圧ナトリウムランプ,低圧ナトリウムランプがおもなものである。

執筆者:伊東 孝

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「光源」の意味・わかりやすい解説

光源【こうげん】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

家とインテリアの用語がわかる辞典 「光源」の解説

カメラマン写真用語辞典 「光源」の解説

光源

出典 カメラマンWebカメラマン写真用語辞典について 情報

デジタル大辞泉プラス 「光源」の解説

光源

世界大百科事典(旧版)内の光源の言及

【ランプ】より

…油,ガス,電気などを使用した灯火具,照明器具をいい,日本では洋灯とも呼ばれる。ただし,洋灯は石油ランプに限定されて使われる言葉である。ランプの形式は卓上に置かれる卓上ランプ,天井などから吊(つ)るす吊りランプ,手に持ち歩く手さげランプ,床の上に置かれる丈の高いフロア・ランプなどいろいろな形式がある。 灯芯を油に浸して点火するオイル・ランプは,人間が油の利用を考え出したときから始まった。最古の例としては,後期旧石器時代末に属する,フランスのラ・ムート洞窟出土の砂岩製ランプがあげられる。…

※「光源」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...