関連語

精選版 日本国語大辞典 「襖障子」の意味・読み・例文・類語

ふすま‐しょうじ‥シャウジ【襖障子】

世界大百科事典(旧版)内の襖障子の言及

【書院造】より

…それらの屋内諸室は床(とこ),棚,付書院,納戸構(なんどがまえ)の座敷飾を装置した座敷(上段間につくる場合が多い)を上座とし,二の間,三の間などの下座,納戸などを付属した構成をもち,四周に広縁,入側縁をともなった。これらの諸室の間仕切には襖障子をたて,鴨居(かもい)の上は欄間または小壁につくる。室内は畳を敷きつめ,上座は一段高く上段につくって下座と区別した。…

【襖】より

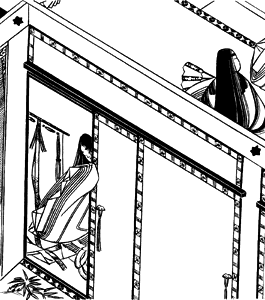

…木製格子の両面に厚紙または布をはり,四周に木の枠をつけた引違い建具。襖障子または唐紙(からかみ)障子のこと。平安時代の絵巻物には寝殿などの内部間仕切りとして多く描かれているが,当時は特定の名称がなく広い意味での障子のひとつとして扱われていた。…

※「襖障子」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...