関連語

精選版 日本国語大辞典 「踏俵」の意味・読み・例文・類語

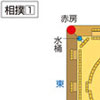

ふみ‐だわら‥だはら【踏俵】

改訂新版 世界大百科事典 「踏俵」の意味・わかりやすい解説

踏俵 (ふみだわら)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の踏俵の言及

【雪】より

…荷物を雪上で運搬するには橇(そり)が用いられたが,湿った雪の多い日本では人が乗って滑るスキーのような道具の発達はなかった。降雪の多い翌日には雪踏みによって集落内外の通路を確保する義務があり,住民は区間を割って当番を定め,雪俵または踏俵(ふみたわら)などを用いて通路を踏み開いた。また積雪が高くなると家屋内が冷え,壁などが破損するので,周囲に竹や板の雪垣,雪囲いを施して家屋に直接雪がふれぬくふうをし,井戸や離れた厠(かわや)にも雪覆いを設ける。…

※「踏俵」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...