日本大百科全書(ニッポニカ) 「道薬墓誌」の意味・わかりやすい解説

道薬墓誌

どうやくぼし

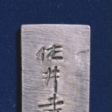

1958年(昭和33)1月に奈良県天理市岩屋町西山より発見されたもので、わが国唯一の銀製墓誌。出土遺跡は、小規模な封土をもち、主体部は自然石による石組であった。大形須恵器(すえき)の外容器中に把手(とって)付壺(つぼ)形須恵器の骨蔵器が安置され、その中に若干の骨片とともに墓誌が納められていた。墓誌は短冊(たんざく)形を呈し、表裏に次のような鏤刻(ろうこく)がみられる。表面「佐井寺僧道薬師族姓大楢君素止奈之孫」、裏面「和銅七年歳次甲寅二月廿六日命過」。この「佐井寺」「大楢君」は、ともに未見の寺と氏であって、かならずしも明瞭(めいりょう)ではないが、佐井寺を狭井(さい)神社の神宮寺、道薬の族姓大楢君を帰化系氏族とする説もある。

[坂詰秀一]