改訂新版 世界大百科事典 「イネクビホソハムシ」の意味・わかりやすい解説

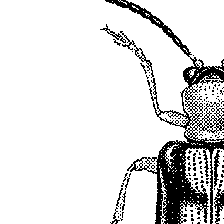

イネクビホソハムシ

Oulema oryzae

甲虫目ハムシ科の昆虫。胸部は前後を除いて黄赤色。上翅は青藍色で光沢がある。体長4~5mm。成虫,幼虫ともイネの葉を食害することで知られるが,ヨシ,カモガヤ,チガヤなどイネ科の植物を広く食する。北海道から九州までの主として寒冷地に生息し,朝鮮半島,中国大陸においても被害がある。台湾では高地に分布する。幼虫は灰白色で腹部が強く隆起する。つねに自分の糞を背中にのせていて,一見,泥を背負っているように見えるところからイネドロオイムシとも呼ばれる。成虫は5月ごろから出現し,イネの葉に粘液で覆われた黄色の卵を固めて産みつける。卵は後に黒色となる。幼虫は葉脈間の葉肉を食し,白色条状の食痕を残すが,食痕はやがて褐色となる。葉上に粘液で白い繭をつくって蛹化(ようか),7月ごろ成虫となる。成虫が越冬し,年1回の発生。なお同科のイネネクイハムシDonacia provostiの幼虫は水中で生活し,根を加害する。

執筆者:林 長閑

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報