改訂新版 世界大百科事典 「イネ」の意味・わかりやすい解説

イネ (稲)

rice

Oryza sativa L.

コムギ,トウモロコシとならんで世界の三大穀物の一つに数えられるイネ科の一年草で,その穀粒である米は,世界人口の半数におよぶ人間の主食をまかなっている。日本では古来,農業の中心に位置づけられてきた重要な作物である。

起源と伝播

世界の熱帯から暖温帯にかけての湿地には,二十数種におよぶ野生稲(イネ属植物)が自生している。イネ属の分類に関しては古くから諸説が提出されているが,染色体数やゲノム分析により,Oryzae節,Ridleyanae節,Granulatae節およびSchlechterianae節の4節に分ける見方が有力である。このうち,Oryzae節に属する野生稲の1種オリザ・ペレニスO.perennisから栽培種が分化したとみなされている。ただし西アフリカの一部の地域では,Oryzae節に属する別の野生稲オリザ・ブレビリギュラータO.breviligulataから起源したとされるアフリカイネO.glaberrimaが栽培されており,これと区別する場合には,通常の栽培稲O.sativaをアジアイネと呼ぶ。

アジアイネの栽培の起源地については,インドの東海岸,インド北部,あるいはアッサムから中国の雲南にかけての地域などとする説があり,確定していないが,アッサムから中国の雲南にかけての地域とする説が現在有力になりつつある。イネの語源については二,三の系譜が指摘されている。その一つは,インド最古の古典とされるベーダに現れるサンスクリットのブリーヒvrīhiで,アラビア語のウルズ,ラテン語のオリザをはじめとして,ヨーロッパ語のイネを意味する言葉は,すべてこれと同一系譜のものとされている。日本語のウルチもまたこれと語源を等しくするのではないかとされ,九州,四国で用いられていたウルシネのシネが転訛してイネとなったとする見方もある。一方,イネは飯根(いいね)に由来するともいわれる。もう一つの系譜は,中国で古くから用いられていた稌(トウー),稲(タオ)に始まるもので,日本語の稲(とう),朝鮮語のトやタイ語のカオが同系統とされる。またマレー半島やジャワではパディが一般的である。いずれにしても,その栽培の始まりは前4000年以前にさかのぼるとされ,有史前には東南アジア諸地域に広く伝播したものと考えられる。西方への伝播についてみると,前4世紀にはメソポタミアに達し,6~7世紀には地中海沿岸地域およびアフリカ東海岸に分布が拡大している。また南北両アメリカには17世紀末から18世紀に伝わり,19世紀末にはオーストラリアに達し,現在その栽培は六大陸のすべてにおよんでいる。

日本へは中国より伝播したことには異論はないが,その経路については中国南部より琉球諸島を経由して南九州に伝来したという説,長江(揚子江)河口域より対馬海流に乗って南朝鮮を経由するかあるいは直接に北九州に伝わったという説,および中国大陸から陸地伝いに朝鮮半島を経て北九州に伝来したとする説など諸説がある。近年は農学,考古学,民俗学などの検討を通じ,対馬海流説が最も有力視されている。いずれにしても,北九州における稲作の始まりは縄文時代晩期にまでさかのぼるもので,時代の経過とともに稲作は東進し,1世紀初めには近畿地方に,さらに3~4世紀の間に関東地方にまで達したものとみられる。その後稲作は北上し,平安時代(9世紀ころ)には奥羽地方に拡大し,鎌倉時代(13世紀ころ)には本州最北部にまでおよんだとされているが,近年の考古学的な調査結果からは,その時代が弥生時代にまでさかのぼるのではないかとの見方も提出されてきている。北海道南部には江戸時代(18世紀)に導入されているが,北海道に本格的な稲作が始まるのは明治時代に入ってからのことである。

形状

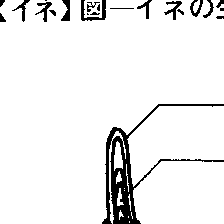

草高は数十cmからときに数mに達し,株基部から多数の側枝(分げつ)を出し,束状を呈する。葉は茎の節に互生し,長さ40~50cmに及ぶ。幅広い線形で先端に向かって細くなり,粗剛で葉縁に剛毛を有する。品種により葉が直立するものや下垂するものがある。茎の節間は基部では短縮しているが,生育が進むのにともない,上部の節間は著しく伸長し,頂部に円錐花序の穂をつける。穂軸は2~3回分枝して開張し,多数の小穂をつける。1小穂は1花よりなり,基部に退化した1対の護穎(ごえい)を有し,その上に外穎(これも護穎という場合がある)と内穎に包まれた穎花を形成する。外穎は先端に1本の芒(のぎ)を有することが多く,内穎とともに舟形を呈し,両者は縫合して扁平楕円形のいわゆるもみがらを構成する。おしべは6本で通常のイネ科植物の3本とは異なり,この点で類縁のサヤヌカグサやマコモと共通している。受精後の子房は発育して玄米(植物学的にいう果実に相当)となる。

分類と品種

日本型とインド型

日本型とインド型アジアイネは通常日本型とインド型に大別される。場合によっては,両者の中間的な形質を示す中間型(ジャワ型ともいわれる)が区別されることがある。日本型のイネは草型が小さく,低温に対する抵抗性が強い。穀粒は小型で丸みを帯び,炊いた場合に粘り気が強い。これに対してインド型のイネは草型が大きく,浮稲のように5mに達するものもあり低温には弱い。穀粒は細長く,食味はぱさぱさした印象を与える。世界の栽培地域をみると,日本型のイネは日本および中国中北部を中心として,北アメリカのカリフォルニア州などで栽培されている。一方インド型のイネは南アジアの熱帯・亜熱帯地域を中心として,中国南部,南アメリカおよびヨーロッパと北アメリカの南部で栽培されている。インドネシアなど南アジアの島嶼(とうしよ)部で栽培されるイネは中間型のものが多い。

水稲と陸稲およびうるち種ともち種

日本型とインド型の別を問わず,イネは耕地の水条件に適応して分化したとみられる水稲と陸稲(おかぼ)に区別される。水稲は通常湛水(たんすい)した水田に栽培されるが,耐乾性の強い陸稲は畑に栽培される。世界的にみれば水稲の作付比率が圧倒的に高いが,東南アジアの山岳地帯などを中心として,水利のととのわない地域において,陸稲は重要な畑作物の一つとなっている。

イネはまた米質の相違にもとづいて,うるち(粳)種ともち(糯)種とに区別されている。両者の相違は米のデンプンを構成するアミロースとアミロペクチンの量的割合の違いによるもので,うるち種ではアミロース含量が高いのに対し,もち種ではほとんどがアミロペクチンからなっている。成熟した米粒はうるち種では半透明になるが,もち種では乳白色に濁る場合が多い。

品種

イネは以上の分類基準にしたがって,たとえば日本型水稲のうるち種といったように分類されるが,それぞれの分類群には,栽培地の環境条件や栽培技術などに対応して,さらに多数の品種が成立している。全世界のイネの品種数は数万にもおよぶとみられ,とくに古くからの栽培地であるインドや中国には,数千におよぶ品種が記録されているという。日本でも古来の品種を総計すればその数は2000に達するとみられるが,近年,栽培される品種は,しだいに少数のものに限られてくる傾向にある。

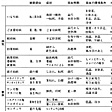

個々の品種についてみると,栽培上あるいは利用上のさまざまな形質が組み合わさって,それぞれの品種特性を構成している。生育期間の長短を示す早生(わせ),中生(なかて),晩生(おくて)などの早晩性は,品種を特色づける大きな形質となっている。早晩性は日長や気温など,栽培地の気象の推移に規定される面が強いため,それぞれの土地の作期に対応して,早晩性の異なる品種群が成立する。インドのアウス(早生種),アマン(晩生種),ボロ(冬季に栽培される)などはその代表的な例である。このほかにも,多収性,耐冷性,耐病性,耐肥性あるいは食味の良否など多面的な形質を考慮しながら,品種改良の努力が続けられてきている。

日本の水稲品種の変遷をみると,明治時代には農家の手によって神力(しんりき),愛国,亀の尾などの著名品種が育成され普及したが,その後は国公立の試験研究機関によって多収性やとくに耐冷性を目標として育種が進められてきた。陸羽132号,藤坂5号,レイメイなどは冷害時に威力を発揮した品種として著名である。近年は広域適応性をもち関東以西に広く普及した日本晴,食味優良という点で,北陸・東北地方を中心に広く栽培されているコシヒカリ,ササニシキなどが有名である。外国に目を向けると,〈緑の革命〉をになう一方の旗頭としてメキシココムギと並び称されたIR-8(フィリピンの国際稲研究所で育成)や,韓国の稲作収量を飛躍的に向上させた日印交雑系品種(日本型とインド型のイネの交配による)が著名である。

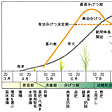

イネの一生

十分吸水したイネの種子は,10~15℃の温度があれば発芽し,1本の根(種子根)を地中に伸ばし,同時に幼芽は地上に出現して主茎となり,鞘葉(しようよう),第1葉,第2葉が順次展開してくる。以後,茎の生長点で作り出される葉が次々と展開し,これと一定の関係を保ちながら,茎の基部の節から上位の節に向かって,多数の不定根(冠根と呼ばれる)が出現し地中に伸長する。生育初期の苗の体制はこのようにして整えられるが,主茎に数枚の葉が展開するころになると,葉腋(ようえき)に存在する側芽が基部のものから順次発育し,新しい茎(分げつと呼ばれる)として出現してくる。主茎の発育に対応して分げつ数は増加し,当初主茎1本であった個体は,20~30本の茎をもつ株となる。この時期は分げつ期と呼ばれ,個々の分げつからも多数の冠根が地中に伸長する。分げつ数が最も多くなる最高分げつ期と相前後して,それまで葉の形成を行っていた茎の生長点は,最高位葉である止葉(とめば)の形成を終え,穂の形成を行う方向へ転換する。この時期は幼穂分化期と呼ばれ,品種の早晩性とは関係なく,出穂前約30日の時期に相当する。以後約30日は穂の諸器官が形成され発育する期間となるが,出穂前12日前後には,花粉や卵細胞の形成される減数分裂期として注目されている。これら幼穂の形成と対応して,茎の上位4~5節間は基部から順次急激に伸長し,幼穂を押し上げるような形で出穂に至る。出穂した穂においては,直ちに開花・受粉が完了し,以後45~50日にわたって,胚乳中に養分の蓄積する登熟期が進行する。登熟期は養分の蓄積状況に対応して,乳熟期,黄熟期,完熟期などに区別されるが,完熟期に至って穀粒の形成は完了する。

イネの栽培

イネの栽培方式は移植栽培と直播(ちよくはん)栽培とに大別される。移植栽培は別途に育苗した苗を,耕起し代搔き・整地した本田に田植する方式であり,直播栽培は耕起・整地した水田または畑に直接播種(はしゆ)して育てる方式である。日本で最も普通に行われている水稲の移植栽培を中心として,以下栽培法の概略を示す。栽培の時期すなわち作期は,春先に播種し,5~6月に田植を行い,秋に収穫することを基本とするが,地域によっては,作期をずらせた早期栽培,早植栽培,晩期栽培など各種の方式がある。西南暖地では,年2回の稲作を行う二期作もかつては行われていた。用いられる品種は,地域の自然条件や作期との関連で選定されるが,いずれの場合も播種に先立って,塩水選などによる優良種子の選別や種子消毒の行われることが多く,また発芽の斉一性をはかるため,温湯に浸漬(しんし)して芽出しを行うことも少なくない。各種の苗代あるいは育苗施設で入念に育成された苗は,機械または手によって本田に移植される。本田の施肥は,耕起時に元肥として施すことのほかに,イネの生育に対応して,分げつ期,幼穂形成期および登熟期にわたって,何回もの追肥が行われる。生育期間中の水田の水管理は重要な農作業の一つで,田植後の活着期および出穂期前後は深水とし,分げつ期は間断灌漑や中干しによって水田土壌の還元化を防止し,根の健全化をはかる。登熟期の後半からは徐々に落水し,乾いた水田で収穫作業が行われるようにするのが望ましい。収穫は人力または機械力によって行われ,稲架(はさ)で乾燥した後,脱穀・調製して収納する。

災害とその対策

イネの生育期間中には,各種の災害に対処する農作業も行われる。その第1は雑草の防除対策である。日本では190種に及ぶ水田雑草が知られており,地域によって草種は異なるが,タイヌビエ,ケイヌビエ,コナギ,キカシグサ,マツバイなどは,全国的に広く分布する強害草である。最高分げつ期になりイネが十分に繁茂するようになるまでは,これら雑草とイネとが競合関係になるため,除草剤や手取りによる雑草防除が随時行われる。第2は病害に対する防除対策である。菌類病の一種であるいもち病は,窒素肥料を多用した場合や冷害時などに多発し,激甚な被害をもたらすもので,最も恐れられている病気である。また同じく菌類病であるごま葉枯病や紋枯病,細菌による白葉枯病,あるいはウイルスによる縞葉枯病や萎縮病など多種類の病原がイネに被害を与える。それぞれの病気の発生に対応して,適期に殺菌剤の散布を行わねばならないが,また耐病性の品種を栽培することも対策技術の一つとなる。第3にあげられるのは害虫の防除である。イネに大きな被害を与える代表的な害虫としては,ニカメイチュウとウンカ類(トビイロウンカ,セジロウンカ,イナズマヨコバイ,ツマグロヨコバイなど)がある。ウンカ類はまた,先にあげたウイルス病を媒介することからも注意されねばならない害虫である。地域的には,このほかにもサンカメイチュウ,イネドロオイムシ,イネハモグリバエ,イネツトムシなど多種類の害虫がイネを食害する。それぞれの発生に対応して,各種の殺虫剤を散布して防除することが主要な対策技術となっている。そのほか,登熟期のスズメその他の鳥獣害も地域によっては大きな問題となるもので,防鳥網をかけるなど各種の被害防止対策が講じられている。

気象災害として最も恐れられているものは,冷害と台風害である。夏季,北日本の主として太平洋側の地域に吹き寄せる低温の偏東風(〈やませ〉と呼ばれる)は,イネが減数分裂期にある場合には,生殖細胞の不稔による障害型冷害を,また登熟期にある場合には,登熟不良による遅延型冷害をそれぞれ誘発する。広域にわたる冷害は,しばしば日本の米の総生産量を左右するほどの被害をもたらす。冷害対策技術としては,耐冷性の品種を栽培すること,早晩性の異なる品種によって被害を分散させること,窒素施用量を少なくし,また低温時には深水としてイネを保温して被害を軽減することなどが推奨されている。一方,出穂期から登熟期にかけての台風は,倒伏や冠水によってイネに大きな被害をもたらす。早期栽培など台風の季節を回避するような作期を選ぶことが有効な対策となる。このほか,局地的には夏季の干ばつ害が問題となるが,用水の確保が最重要の課題となる。

世界の稲作

世界の米の9割以上はアジアの熱帯から温帯にかけての諸国で生産される。主要な生産国として,インド,中国,インドネシア,バングラデシュ,タイ,日本,フィリピン,韓国,パキスタン,ベトナムをあげることができるが,近年は南北両アメリカ,オーストラリア,イタリアなどで生産が拡大しつつある。イネはコムギやトウモロコシとは異なり,主要生産国の多くが発展途上国であるために国内消費が多く,国際市場への出回り量は少ない。

熱帯起源とみられるイネの栽培地が,気候温暖な地域を中心とすることはいうまでもないが,近年は諸技術の発達により,中国東北部やヨーロッパ大陸においては北緯50°近くまで,またオーストラリアでは南緯40°近くまで,その栽培域を拡大している。また標高についてみると,ネパールや中国においては,2000m以上の高地で栽培の行われている場合がある。これら世界各地に拡大している稲作の主体をなすものは,水田における水稲栽培である。水田は程度の差はあっても,イネの生育期間中は湛水状態におかれるという点で,通常の畑とは異なる特殊環境を形づくっている。湛水下の水田土壌中では物質の分解がゆるやかで地力の損耗が少ないこと,灌漑水を通じて栄養分の天然供給が行われること,さらに畑ではつねに問題となる土壌浸食から免れることなどは水田の大きな利点とされている。また湛水下で栽培される水稲には,陸稲をも含めて多くの畑作物にみられる連作障害が起こらない。古来アジア諸地域で,ほとんど無肥料のまま連綿として水稲が栽培され,多くの人口を養ってきた理由は,このような水田の特殊性にもとづくものと考えられる。

世界における稲作技術の現状はきわめて多様であり,欧米の先進国で行われている機械化による大規模栽培から,アジアの発展途上国で行われているような粗放で小規模な栽培まで各種のものがみられる。それぞれの技術水準に対応して,単位面積当りの収量は,オーストラリア,イタリア,スペイン,エジプトなど非アジア圏の諸国で高く,アジアでは日本および韓国が群を抜いている。

執筆者:山崎 耕宇

日本の稲作

日本におけるイネの栽培は,縄文時代末期遺跡から出土する炭化米や土器に付着したもみの圧痕,花粉などから考えて,前3~前2世紀に九州方面から開始され,100年未満のうちに伊勢湾を東限とする西日本に,つづく200~300年のうちに東日本の大部分にも広まった。当初の稲作は常時滞水する低湿地で行われたとみられるが,登呂遺跡で認められるように,割板による土止めを施した畦畔(けいはん)と人工の用排水路をもつ水田も比較的早く造成された。この場合の農耕具は木製のくわとすきであり,種もみは水田に直播され,収穫は包丁形の爪鎌(つめがま)(石製・貝製・鉄製)で穂首から摘み取られた。収穫された稲穂は高床の倉に収め,脱穀は竪杵(たてきね),竪臼で行われた。

稲作の導入と並行的に行われた鉄の導入により成立したのが弥生時代で,さらに古墳時代に入り,5世紀には鉄製農具を所有する豪族層が韓人池のような灌漑排水のための池溝を開発して稲作の奨励を行った。そのため池溝の開発ひいては水田稲作の開発が進み,大和朝廷の直営地である屯倉(みやけ)の設置は当時の最も進んだ稲作技術をその周辺に普及させる契機となった。そして大化改新や律令制の土地制度である班田収授では,田租は上田1町に15束(成斤)というふうに稲束をもって納めるべきことが定められ,稲1束は穀1斗米5升であった。以来,イネの日本史上における地位は確固たるものとなったのである。

そして奈良時代にはすでにうるち(粳),もち(糯),早生,晩生の区別が行われていたものとみられる。平安時代になると,さらに中生種が区別され,イネの栽培は南奥羽地方にまで延びて,それぞれの品種に固有名がつけられている。鎌倉時代末期からは灌漑水利の発達と牛馬ならびに犂耕(りこう)の普及により,水田表作のイネのあとに裏作としてのムギ(田麦)などを作る水田二毛作が行われるようになった。稲の品種も中世後期から近世前期にかけてはさらに多くなり,品種の特性および水田の条件に応じての品種の選択が広く行われることとなった。その間,戦国大名の勧農政策もイネの栽培を著しく発展させた。

江戸時代には近世初期の検地によって確立された租税米納制を基本とする石高制と,それを支える米遣いの経済によって,農作物としてのイネの地位はいっそう確固たるものになった。貴穀賤金思想によって封建家臣の俸禄も米をもってし,稲作の奨励に力を注ぎ,他作物の本田への作付けを制限し,封建体制の経済的基盤の維持を図った。その結果,享保時代(1716-36)の田地面積は164万町歩となった。江戸中期以後はまた米の商品化に伴って,水田稲作にも魚肥などの金肥が使用され,備中ぐわ・千歯扱(こ)き・千石簁(どおし)・唐臼など比較的能率の高い農具が出現し,稲品種の改良さえも試みられた。またこの時代には多くの農学者が輩出し,稲作技術の面でも格段の進歩がみられた。

明治維新後は一時米質が低下したが,殖産興業政策の一環としての勧農政策のもとに,稲作伸張のためのいろいろな努力が払われ,1883年には水田面積が260万町余となった。そして優良品種と改良技術を組み合わせた明治農法と呼ばれる一連の体系的な稲作りの技術が老農により普及した。それとともに明治の末期,農事試験場が設置され,人工雑種によってイネの新品種が作り出され,販売肥料(魚肥・大豆かす)が普及するに至って,反当り収量は急速に高まった。

明治後期から大正期にかけての地主制のもとでも,多肥多収,耐寒耐病の特質をもつ優良品種が生まれ,塩水選・正条植えなどの奨励と同時に,他方において化学肥料とくに硫安が多く用いられることになって,いっそう反当り収量が増大し,外延的には北海道でも稲作が増大した。1918年には米騒動が起こり,21年には米穀法が制定され,後の食糧管理法の端緒となった。

昭和の農業恐慌期には外地よりの移入米の圧迫もあって,日本内地における稲作は危機に直面し,稲作農家救済のための諸施策が行われた。準戦時から戦時にかけては農業資材と労力の不足から米の生産が減退し,戦後の食糧危機を迎えた。農地改革はその後における日本の農業とくに稲作に大きな影響を与えたが,イネの栽培技術も飛躍的に高まった。すなわち農薬と化学肥料の発達,耕耘(こううん)・運搬の機械化,寒地稲作と暖地稲作の安定などにより1955年以来の稲作はついに8000万石の収穫高となり,明治初年に比べて2倍以上の収穫を得て毎年豊作の状態を続け,70年からは米の過剰生産に対して史上かつてなかった稲作減反政策さえとられている。

執筆者:三橋 時雄

明治以降の稲作技術の発展

明治時代以降の日本の稲作技術の発展には目ざましいものがあるが,その中心をなすものは,先に述べた品種改良のほかに施肥技術の改善,土壌環境の整備,農機具の発達およびその他の栽培技術の発展である。

(1)肥料および施肥技術 明治時代初期の施肥技術は,徳川時代に引き続き,刈草,堆厩肥(たいきゆうひ),人糞尿(じんぷんによう)などの自給肥料を施用することを主体とするものであった。明治時代中期以降となると,それまで畑の換金作物に使用されていた魚肥や大豆かすなどの有機質販売肥料が稲作にも導入され,しだいにその使用量が増加してくる。大正時代に入ると,化学工業の発展とともに化学肥料の普及が始まり,まず過リン酸石灰が,ついで昭和時代に入ると硫安の使用が増加し,品種改良とともに収量の増加に大きな貢献をしている。第2次世界大戦後の混乱期を過ぎると,各種の化学肥料の使用は質量ともに飛躍的に増加し,これら化学肥料の単位面積当りの使用量は,世界最高の値を示している。またこれとともに,追肥などの施肥技術が著しく細密化されてきたことは先に述べたところである。しかし一方,多用される化学肥料が耕地から流出し,河川や湖沼の富栄養化の一要因となることや,化学肥料のみに依存する農法に対する批判が,新たな問題を提起している。

(2)土壌環境の整備 明治時代から現在に至るまで続けられている国家的事業として,水田の基盤整備(〈農業基盤整備〉の項目を参照)がある。その内容は常時湛水状態にある湿田を排水して乾田化し,用水路を整備して灌漑・排水を自由に調節できるようにすること,また同時に水田区画を方形に整理し大区画にすることにある。このような基盤整備は水管理を容易にし肥効の発現を増進するなど,イネの生育に有利な条件をととのえ,また湿田では困難であった畜力や動力機械の使用による深耕を可能とし,作業能率を飛躍的に向上させるなど,高度の技術の導入に道を開いてきている。第2次世界大戦後に行われた耕土培養事業は,客土や土壌改良資材の投入を通じて,低位生産地の水田や老朽化水田の土壌改良に大きく貢献している。

(3)機械化と栽培の諸技術 まず育苗・移植方式についてみると,古くは,水田の一部に短冊型の苗圃(びようほ)を設けて育苗する水苗代の方式が一般であったが,昭和10年代には,春先の低温期を油紙で被覆して保護する保温折衷苗代が開発され,寒冷地の稲作の安定化に大きな役割を果たしてきた。昭和40年代の後半には,田植機がまたたく間に全国に普及し,稲作の農繁期の一つであった田植期の労働が著しく軽減されるようになった。またこれに伴って,育苗方式も苗代による育苗から施設内での箱育苗方式に全面的に改められている。稲作におけるもう一つの農繁期として問題とされてきた収穫期の労働も,手刈りから機械による刈取り・脱穀へと変化することによって軽減されてきている。

除草作業は,古くから炎天下の水田にはいつくばり,素手か熊手状のがんづめで行ってきたもので,最も過酷な労働の一つであった。明治時代の末期から大正時代にかけては,手押式の各種の中耕除草機がしだいに普及してきた。第2次世界大戦後には,2,4-Dをはじめとする各種の除草剤が導入され,除草作業は一気に化学的除草へと変身してきている。

また害虫の防除についてみると,明治時代にはウンカ類に対する注油法(田面に鯨油や灯油をまき,虫をそこに払い落として殺す)など限られた方法のほかは有効な手だてはなかった。大正時代にはニカメイガの誘蛾灯による誘殺のほかは,卵や幼虫の捕殺が行われているに過ぎない。昭和時代に入ると,水稲の作期を遅らせて害虫の発生期を回避する晩化栽培が一部の地域で行われるようになり,ヒ酸石灰など,園芸作物に使用されていた殺虫剤が一部適用されるようになる。しかし殺虫剤の大量使用は第2次世界大戦以後のことであり,新たに導入されたDDT,BHC,パラチオンなどの強力な殺虫剤は,害虫防除に新しい時代を切り開いてきた。

一方病害の防除についてみると,明治時代末期より硫酸銅やホルマリンが,また昭和時代に入ると水銀剤が,種子消毒用の殺菌剤として使用されている。また昭和時代には本田にも各種のボルドー液が散布されるようになるが,殺虫剤と同様,殺菌剤による病害防除の目ざましい発展は,第2次世界大戦後のセレサン石灰などの有機水銀剤の普及によるところが大きい。

しかし以上述べた除草剤,殺虫剤,殺菌剤の著しい普及は,同時に各種の農薬禍を生むことにもなり,大きな社会問題にまで発展してきた。現在は毒性の強い農薬の製造使用は禁止されており,低毒性の農薬の開発が進められている。また農薬のみに頼らず,天敵の利用をはじめ栽培諸技術の組合せなどによる総合的な防除対策が追求されている(〈農薬〉の項目を参照)。

以上栽培管理上の諸技術の進展と並行して,それら技術を行使するための農機具もまた目ざましく発展してきている。従来の人力による手作業はしだいに畜力に代り,さらに動力機械に置き換えられ,また動力機械も歩行型から乗用型へとしだいに大型化する傾向を示している。しかし小規模な個々の農家が稼働日数の少ない多種類の農機具を購入することは,いわゆる機械化貧乏に通ずるものであり,一方エネルギー多消費型の機械化は,省エネルギー時代の一つの大きな問題点となるものと考えられる。

→農業機械

生産物の加工利用

生産物としてのイネの主要な利用部分は穀粒すなわち米である。収穫して脱穀されたもみ米は,もみすり機によって玄米ともみがらとに分離される。自然食品として,玄米がそのまま食用に供される場合もないではないが,一般に玄米はさらに搗精(とうせい)機にかけ,周囲のぬか層を除き白米として利用する。米の大部分はこのようにして飯米に供されるが,炊飯や調理の様式は世界各地で多様であり,粒状で食するほかにも,ついて餅とし,あるいは製粉したものをだんごとして食する場合などがある。飯米以外の米の用途としては,日本酒の醸造,こうじ,みそ,しょうゆの原料としての利用,また菓子製造原料としての利用があげられる。近年は米を家畜の飼料として利用することが検討されている。また米の精白時に生ずるぬかは,米油製造用として利用されるほか,ぬかみその製造や家畜飼料としての利用面がある。

そのほか,副次産物として生ずるもみがらは農産物輸送の際の充てん料として,また稲わらは,むしろ,俵,縄など組編料として利用される面が多かったが,現在はビニルやプラスチック製品にその座をゆずり,家畜の飼料や敷料とし,堆厩肥の原料としての利用が最も一般的である。

→米

執筆者:山崎 耕宇

稲作儀礼

イネの主要な栽培過程に行われる一連の儀礼を稲作儀礼と総称する。イネの栽培には水稲と陸稲とがあるが,水稲栽培が定住農耕民のあいだで広く営まれているのに対して,陸稲栽培は焼畑耕作を営む山地居住民のあいだで行われ,その分布も限定されている。一般に,水稲栽培は種つけ,苗代ごしらえ,種まき,本田の代搔き,田植,草取り,収穫などからなるが,稲作儀礼はこうした栽培過程に対応して行われる。種まきにはイネの豊穣を祈願する播種儀礼,田植にはイネの生長促進を祈願する田植儀礼,田植後には害虫駆除を祈願する虫送りや雨乞い,収穫には豊穣を感謝する収穫儀礼が行われ,これらの儀礼が稲作儀礼の基調になっている。日本の水稲栽培は,春から秋にかけて行われる。春には播種が,春と夏の境の梅雨の季節に田植が,秋には収穫が行われるが,その周期は,田の神と呼ばれる稲田の守護神が去来する周期と重なっている。民間信仰によると,田の神は春の播種のころになると,天または山,家からたんぼに出かけ,そこに滞在してイネの生長を見守り,秋の収穫が終わると,たんぼから天または山,家に帰る。播種儀礼のとき,苗代田に田の神の腰掛けとか田の神の宿木と呼ばれる木の枝が立てられるが,その枝は,苗代田を訪れた田の神の依代(よりしろ)であろう。収穫儀礼のとき,農家では神棚とか床の間,土間,庭先,納戸,倉などに,稲束とか大根,飯,餅などを供えて田の神を祭る。北九州の農村では収穫がすむと,農家の主人がたんぼに刈り残しておいた数株のイネを刈り取って,これを束にして家に持ち帰り,土間に臼を置いて祭壇をつくり,その上に稲束や赤飯,魚などを供えて田の神の祭りを行う。最後に刈り取った稲束のなかに,田の神が宿るという考えがかいま見られるが,この田の神の祭りは,ヨーロッパに広く伝えられている,刈り残されたムギの束のなかに穀霊が宿るという最後の束型の習俗とよく似ている。また,石川県の能登半島の一部の農村では,収穫儀礼をアエノコトといって,その日,田の神がたんぼから家に帰ると伝えられ,農家の主人が正装して,たんぼに出かけて田の神を迎え,家にお連れしてふろ(風呂)に入れ,ごちそうをととのえて田の神を供応する。ここでは,東南アジアの稲魂(いなだま)と同じように,田の神が擬人化され,男神とも女神ともいわれている。田植儀礼もこうした播種儀礼や収穫儀礼と同じように,田の神の祭りである。この儀礼は,田植前と田植後に行われ,水田の隅または屋内で,木の葉を敷いて,そこに3把の苗や餅,飯,昆布,酒,魚などを供えて田の神を祭る。なお,田植が終わると,雨乞いや虫送りが行われる。雨乞いには,山の上で火をたいたり,霊石を淵(ふち)に沈めたりする。虫送りには,害虫を隣村との境や海,川などに追い出すが,近年,衰退しつつある。日本の稲作儀礼には,こうした儀礼のほかに,呪術(じゆじゆつ)的な要素をともなった予祝儀礼が高度に発達している。この儀礼は,秋の収穫と春の播種のあいだの1月上旬から中旬にかけて行われ,この日,農家の主人は田畑に出かけ,そこで種まきや田植,草取り,稲刈りなどの模擬的な所作をして,きたるべき年の豊作を祈願する。一種の類感呪術といってよいだろう。

東南アジアの稲作儀礼も,日本の稲作儀礼と同じように,播種や田植,収穫などをめぐって行われているが,日本や朝鮮半島などとちがって,稲魂の観念が顕著にみられる。スラウェシ(セレベス)島の中央に住む焼畑耕作民のバダ族は,イネに父稲と母稲があると信じ,子稲は,父稲と母稲のあいだから生まれると考えている。ジャワ島東部では,イネの収穫がすんで,これを倉入れする日に,普通のイネともち(糯)イネをそれぞれ二つの束にくくり,これを新郎と新婦にみたてて夫婦稲にし,呪術師の供養がすんでから,夫婦稲を箕(み)にのせて家にもち帰って米倉に安置する。イネに男性と女性とがあって,子稲は,両者の婚姻によって誕生するというわけだが,東南アジアには,こうしたイネを擬人化する思想がかなり普及している。タイを中心にインドシナ半島の中央部の平地に住むタイ族のあいだには,クワンと呼ばれる観念が発達している。クワンとは人間の体に宿る生霊のことで,この霊魂が体内に落ち着いているあいだ,人々は健康と幸福を保つことができるが,ひとたび体を離れると病気になると信じられている。このクワンはイネにも宿ると考えられていて,播種から収穫に至る一連の稲作儀礼は,イネにクワンをつなぎとめるための呪術・宗教的な行為にほかならない。このクワンがイネから逃げ出すと,凶作になるという。なお,タイの中部・南部では,イネのクワンに豊かな人格が与えられると,メー・ポソプと呼ばれる。メー・ポソプはイネの母とか穀母神のことで,東南アジアでは,タイばかりでなく,稲魂は一般に母性的な人格をそなえていると考えられている。マレー半島の一部では,イネが熟してくると,呪術師によって稲魂取りの儀式が行われる。呪術師は稲魂を呼び集めるために,二晩つづけて田のあぜに出かけるが,この稲魂はクマン婆という女性の霊の姿になって現れるという。タイの北部のミャンマーの国境近くに住むシャン族のあいだでは,稲魂はナン・チャン・カイ(卵の黄身のお姫さま)と呼ばれ,この稲魂は女性が子どもを産み育てるように,イネを育て,豊かな実りをもたらしてくれると信じられている。このほかに東南アジアには,稲魂を吉祥天女とみなす思想が広く認められるが,吉祥天女はインドの繁盛・招福の女神であるから,この思想は稲魂を女性とみなす東南アジアの稲作民のあいだに受け入れられやすかったのであろう。ちなみに,日本や朝鮮半島では稲魂の観念はあまり発達していない。

→稲作文化 →農耕儀礼

執筆者:伊藤 幹治

イネ科Gramineae(=Poaceae)(英名the grass family)

種子植物の単子葉植物に属し,ラン科,カヤツリグサ科,ユリ科,ヤシ科とともにその五大科をなす一つの科である。イネ,コムギ,トウモロコシなどの重要な穀物,牧草,雑草も多く,またタケやササも含まれ,人生との関係のひじょうに深い重要な植物群である。かつては禾本(かほん)科ともいった。

イネ科植物の大半は細長い葉と茎をもった一年生または多年生の草本であるが,タケ類には大型で太く,何年も生き続ける茎,つまり稈(かん)があり,同じ性質の稈をもったササ類とともに木本性のイネ科の一群となっている。茎は円柱形で節があり,節間は麦わらや竹稈のようにたいていは中空であるが,サトウキビやモロコシの茎のように中実のものもある。根はひげ根で,多年生の草本型のものの一部と,タケ・ササ類の大部分では横にはった地下茎もある。葉は茎の根もとと節につき,葉身は原則的にはススキやヨシのように線形か幅の狭い披針形であるが,タケ,ササ,ササクサの葉のように幅の広いものもあり,いずれにも細い平行脈が走っている。葉身の基部にある葉鞘(ようしよう)は巻いて筒形となり茎の節間を包み,その基部が茎の節につく。葉身と葉鞘の境に葉舌がある。イネ科植物の花は稲穂やムギの穂のように穂であるが,これは花序であり,多くはヨシ,キビ,イネのように円錐花序となっている。コムギやエノコログサの単一の花序は円錐のつまった円柱状の穂状であり,オヒシバ,アイアシ,ススキなどでは穂状または総状の花序の枝が数個,束のように並んで掌状となっている。花序の枝についた小穂は小さな花が1個から数個集まったもので,その形状がイネ科の分類や種の同定にひじょうに重要である。小穂は普通,披針形か楕円形で,中軸の上に穎(えい)と呼ばれる小型の鱗片が何枚か密に交互に並んでいる。小穂の基部の2枚の穎はからで,内側に花がなく,それぞれ第一穎・第二穎という。第三番目から上の穎はその内側に,内花穎という薄い鱗片に包まれた花を抱き込んでいるので花穎と呼ばれる。花穎と内花穎は花を挟み込んだ位置関係にあり,花穎,内花穎,花を一体として小花と呼ぶ。1個の小穂の小花の数は属によって異なり,タケ・ササやコムギ,カモジグサのように1個の小穂に数個の小花のつくものから,イネ,ヌカボやオオムギのようにただ1個の小花に減数したものがあり,アワ,キビ,モロコシの類では1個の小穂はきまって2個の小花をもつ。花は目だたない風媒花で,羽毛状の柱頭がある1本のめしべと3個(まれに6個)のおしべのみとなり,花被は退化して鱗被と呼ばれる2,3枚の微細な鱗片となって,めしべの基部にある。果実は穎果と呼ばれ,穀粒がそれであるが,玄米やトウモロコシの粒に見られるようによく発達した胚乳の片隅に小さい胚が付着した状態になっている。

イネ科は世界中のあらゆる生態条件の地に生育し,南極に生育する種子植物4種のうちの2種がイネ科である。イネ科の多い禾本草原としてアジアのステップ,北アメリカのプレーリー,南アメリカのパンパがある。全世界に約600属9500種余りがあると推定される。日本には約100属500種内外が知られているが,属の数は学者の意見によってかなり異なるし,種の数はタケとササの分類が確立するまでは正確にはいえない。イネ科の亜科や族の分類は外部形態のほかに,最近研究された葉の解剖学的特徴,染色体の数や大きさ,デンプン粒の形質なども併せて行い,亜科としてはタケ亜科(タケとササ),イネ亜科(イネ,マコモなど),ウシノケグサ亜科(コムギ,ヌカボ,ウシノケグサなど),カゼクサ亜科(カゼクサ,シバ,オヒゲシバなど),ヨシ亜科(ヨシ,ダンチク,ササクサなど),キビ亜科(キビ,アワ,サトウキビ,モロコシ,ハトムギ,トウモロコシなど)の六つに分ける見解が一般に認められている。

イネ科は人間や家畜の食料源として重要な科である。世界全人類の主食を二分するコメとコムギをはじめとし,重要な穀物にオオムギ,トウモロコシ,ライムギ,エンバクがあり,雑穀と呼ばれるものにヒエ,アワ,キビ,モロコシ,アメリカマコモ,テフ,シコクビエなど多数ある。糖工業用植物としては甘蔗(かんしよ)糖用のサトウキビやサトウモロコシがよく知られ,食用油としてはトウモロコシのコーンオイル,香料用の精油はコウスイガヤ,レモングラスなどのオガルカヤ属,それに近い一種のベチベル,ヒメアブラススキ類が用いられ,さらに将来はコウボウ属やハルガヤ属も有望視されている。野菜として若い茎を食用とするのがたけのこであるが,中国の菰角(こもづの)はマコモの若い茎が黒穂菌の寄生によって軟らかいたけのこ状に異常生長したものである。

飼料植物はイネ科とマメ科に多いが,イネ科では大量に生えて,生長が早く,無毒で動物が好むものならよいわけで,実に多数の種類が各地に知られている。おもなものを挙げると,とくに乾草用としてはチモシー,オーチャードグラス,コヌカグサ,フェスク,ダリスグラスなどがあり,そのほかの牧草としてケンタッキーブルーグラス,イヌムギ,コスズメノチャヒキ,ギョウギシバ,ツルメヒシバ,ハトムギ,パラグラス,タチイチゴツナギなど枚挙にいとまがない。庭園の芝草もイネ科植物で,シバやコウライシバのほかに,北地ではナガハグサ,オオスズメノカタビラ,コヌカグサも用い,暖地ではツルメヒシバやギョウギシバを使う。砂防用や土堤の土留め用としては,最近日本へ移入されたウィーピングラブグラスがあるが,外国ではこのほかに欧米のビーチグラス(Ammophila属),北アメリカの類似属のCalamovilfa,耐塩性のある北アメリカのSpartina,北海道などに帰化したシバムギも使われる。

タケ類の幹は,中空で強いので,建築,細工用編料,容器,結束用など,実に多く利用されているし,ヨシのようにすだれ原料になったり,敷物の原料となるものも多い。たけのこの皮,ヨシやササ類の大きな葉は物を包むことや,ちまきを作るのに使われる。紙を作る植物は中国に源を発する竹紙のタケ類をはじめとして,地中海地方のエスパルトや大型のワセオバナ属,ヨシ属,ダンチク属が用いられている。観賞用植物ではクマザサ,オカメザサ,クロチクなどのタケ・ササ類の多数のほかに,盆栽などにするウラハグサ,チグサ(クサヨシの斑入品),バスケットグラスというチヂミザサの1種,大型のダンチク,パンパスグラス,ラベンナグラス,ススキ,ムラサキススキ属などが見られる。手芸用,生花用には首飾や数珠を作るジュズダマの実のほかに,近年ドライフラワーの材料として変わった形をしたイネ科の花序を乾燥し,ときに染色したものが売られるようになった。普通に見るものにはウサギノオ,コゴメカゼクサ,カラスムギ,ムラサキススキがある。

楽器のクラリネットの口もとの部品のリードはダンチクの茎の皮層が最も良いとされる。また,ヨシも同様に和楽器に使われる。イネ科には有名なハトムギを除くと薬用植物はほとんど見られない。

執筆者:小山 鐵夫

イネ科植物と動物

イネ科植物は新生代の中新世になって,世界的に乾燥地帯が拡大するとともに分布を広げ,草原植生を構成する主要な植物群に進化してきた。また,このイネ科植物を主とした草原は,そこに適応放散的に進化した多くの動物群の生活をささえた。草食性の偶蹄類(ウシ,ヤギ,レイヨウ類),奇蹄類(ウマ類)などはやわらかい森林の樹木の葉を食べていたものから,この時代にシリカを含む硬いイネ科植物を食草として利用する方向に適応進化をして,草原で大分化した動物群で,歯の構造や消化器官の形態にイネ科植物を食草として利用できる特殊な形質を発達させている。また,イネ科の種子は良質のデンプンを含み,それも主要な動物,とくに鳥類の食料源となった。しかしイネ科植物の多くは風媒花の方向に進化したため,訪花昆虫との関係はほとんど発展させなかった。わずかな例だが,南アメリカのものにカが訪花送粉昆虫となっていることが知られているだけである。

執筆者:堀田 満

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

可乃売神(とようかのめのかみ)が山の中に住んで飯を盛ったからだという地名伝説がある。石川県能登(のと)半島の農村の一部では、「あえのこと」とよばれる、春から秋にかけて水田を守護していた田の神を供応するイネの収穫儀礼が現在でも行われているが、この田の神は稲霊の一種で、このような擬人化は東南アジアに広くみられる稲霊信仰とよく似ている。なお、この田の神は男性とも女性とも伝えられているが、古代日本では女性と考えられていたらしい。

可乃売神(とようかのめのかみ)が山の中に住んで飯を盛ったからだという地名伝説がある。石川県能登(のと)半島の農村の一部では、「あえのこと」とよばれる、春から秋にかけて水田を守護していた田の神を供応するイネの収穫儀礼が現在でも行われているが、この田の神は稲霊の一種で、このような擬人化は東南アジアに広くみられる稲霊信仰とよく似ている。なお、この田の神は男性とも女性とも伝えられているが、古代日本では女性と考えられていたらしい。