化学辞典 第2版 「シトクロム」の解説

シトクロム

シトクロム

cytochrome

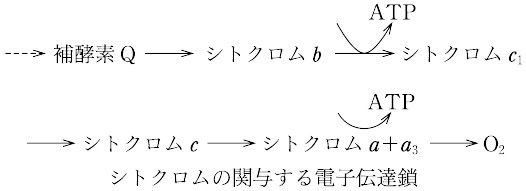

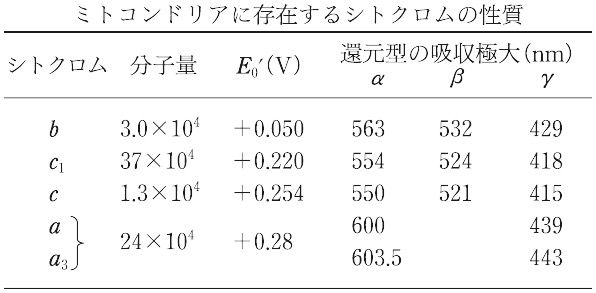

ヘムタンパク質の一種.ヘム鉄の二価と三価との可逆的な価数変化により電子伝達作用を営む.すべての好気性生物に分布し,高等生物では主としてミトコンドリア内に存在する.ミトコンドリアのシトクロムには5種類が知られ,還元型の可視部吸収帯の位置からシトクロムa,a3,b,c,c1 と名づけられている.これらのシトクロムはそれぞれ固有の酸化還元電位を有し,電子を下式に示すように補酵素Qから最終的に酵素分子へ渡し,水とする.このとき,シトクロムbと c1,シトクロムa + a3 のところで酸化的リン酸系と共役してアデノシン5′-三リン酸(ATP)が生成される. これらのほかに,小胞体(endoplasmic reticulum)にはほかの型のシトクロム(シトクロム b5)が存在する.なお,シトクロムa + a3 はシトクロムオキシダーゼと称される.[CAS 9007-43-6]

これらのほかに,小胞体(endoplasmic reticulum)にはほかの型のシトクロム(シトクロム b5)が存在する.なお,シトクロムa + a3 はシトクロムオキシダーゼと称される.[CAS 9007-43-6]

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

栄養・生化学辞典 「シトクロム」の解説

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...