関連語

精選版 日本国語大辞典 「ずいずいずっころばし」の意味・読み・例文・類語

ずいずい‐ずっころばし

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ずいずいずっころばし」の意味・わかりやすい解説

ずいずいずっころばし

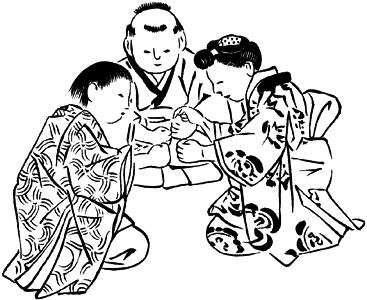

子供の遊びの一つ。いまでは、鬼ごっこなどで他のものをつかまえる役である鬼を決める際には、おおかた「じゃんけん」で決めるが、昔は鬼きめのことばというのがあって、ずいずいずっころばしもその一つである。みんなが両手の握りこぶしを出していると、円陣の中に入った鬼が「ずいずいずっころばしごまみそずい、茶壺(ちゃつぼ)におわれてとっぴんしゃん、ぬけたらどんどこせ、俵のネズミが米食ってちゅう、ちゅうちゅうちゅう、おっとさんがよんでもおっかさんがよんでも行きっこなあしよ、井戸のまわりでお茶碗(ちゃわん)かいたのだあれ」と歌いながら一つずつ数えていき、唱え言の最後に当たった者が鬼に決まるという方法もあった。

唱え言の詞(ことば)は、地方によってすこしずつの差はあるが、「ずいずいずっころばし」は江戸時代から用いられていたらしい。

[高野 修]

デジタル大辞泉プラス 「ずいずいずっころばし」の解説

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...