日本大百科全書(ニッポニカ) 「刺しゅう」の意味・わかりやすい解説

刺しゅう

ししゅう

刺しゅうとは、地布の上で線と色の運動を、針と糸を使用して行う装飾美術である。英語のエンブロイダリーembroideryは本来、ニードルワーク(針仕事)が装飾美術として行われた場合のアート・ニードルワークに属し、編物、レースなどとともに手芸と総称される。地布は原則として織物だが、編物に加工されたものはニッティング・エンブロイダリー、ネットやカットワークなどに加工されたものはエンブロイダリー・レースとして刺しゅうに加えられる。時代や場所や目的に従って羊毛や麻、絹、木綿などが、地布と刺しゅう糸の繊維として選ばれるわけである。古来、刺しゅうされたものが貴族や神の権威を表す必要があったため、金銀糸や真珠、七宝(しっぽう)焼きなども刺しゅうの装飾材料として用いられることが多く、祭壇の装飾、神官や王侯の礼服、花嫁衣装、ベッドルームのカーテン、壁掛けなどの大きなものから、クッションカバー、ハンドバッグ、下着、ハンカチーフなど、日用品の小物も刺しゅうの対象となり、今日では民族衣装に古典的刺しゅうの手法が多く伝えられている。しかし、高価な材料と長い年月をかけた刺しゅうが、かならずしも芸術的に優れているとは限らない。装飾美術として、刺しゅうは今後の実生活のなかでも無限の可能性を秘めているわけである。

刺しゅうの用具としては、針のほかに枠(フレーム)が必要であり、また、下絵(カートゥーン)が用意されなければならない。

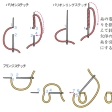

刺しゅうが装飾美術の仲間入りをするためには、デザインのほか、どんなステッチを選ぶかがたいせつである。ランニング、ダブルランニング、バック、ステム、スプリット、チェーンなどの線刺しゅう用ステッチ、クロスステッチなどの十字形、ゴブラン、ロングアンドショート、サテン、カウチングなどの面(めん)刺しゅう用ステッチを併用することによって効果を増そうという試みが、それぞれの時代の特徴を生んできたといえよう。しかし、アップリケやキルティング、パッチワークのように、地布に異なった別の平面を加工することによって効果を生み出す手法もある。刺しゅうは、このように装飾美術としての性格を強くもっているが、地布を補強するというような、実用目的のための機能性とけっして無縁のものではない。装飾と機能が一体となっているところに刺しゅうの魅力があるといっても過言ではなかろう。

[飯塚信雄]

歴史

西洋

刺しゅうは、地布や刺しゅう糸など、朽ちやすい素材でつくられるから、古い時代のものが残りにくい。11世紀につくられた「バイユー・タペストリー」のような大作が、大きな損傷を受けることなしに、今日まで伝わったのは例外中の例外だし、16世紀にイギリスで流行した黒糸刺しゅうは、染料に含まれている酸のために大部分が腐食してしまった。また、金銀糸の刺しゅうは盗賊にねらわれたり、地金として売られやすく、形が残りにくい。しかし、そうした悪条件のなかでも、ごくわずかだが紀元前の作品が残った。たとえば紀元前3世紀ごろの壁掛け(ロシアのエルミタージュ美術館)である。これはベージュの地布に赤、青、黄、黒のフェルト地で、女神や騎士がアップリケされており、南シベリアの墓室の装飾に用いられていた。このほか、ギリシアのアッティカで発見された、ライオンのモチーフのリネン刺しゅう断片(前5世紀。イギリスのビクトリア・アルバート美術館)、ケンタウロスを描いた前4世紀ギリシアの断片(ステムとチェーンステッチ使用。フランスのリヨン織物史美術館)など、刺しゅうが紀元前からすでに、高度の美的・技術的レベルに達していたことを示している。

古代ローマでは貴婦人がそれぞれ刺しゅう工房をもち、著名な画家に描かせた下絵をもとに自分のドレスの刺しゅうを行った。このように技術者が組織を組んで刺しゅうを行うやり方は、世界中の古代文化圏に共通のものであったらしい。

中世に入ってから、地中海文化圏において指導的役割を果たしたのは、シチリア島のパレルモとスペインのアルメリアを中心とするイスラム刺しゅうと、コンスタンティノープルを中心とするビザンティンのキリスト教的・宮廷的刺しゅうであった。このほか、北欧系の刺しゅう文化圏があり、前述のバイユー・タペストリーは、北欧系の刺しゅう形式とイスラム系の技術が一体化した作品として注目される。1066年ノルマンディー公ギョームが行ったイギリス征服物語を扱ったこの刺しゅう大絵巻は、全長70メートル余り。リネン地に多色の毛糸でチェーン、ステム、スプリット、カウチングなどのステッチを用いて刺してある。スペインのイスラム刺しゅうで現存している最古のものは、1116年アルメリアでつくられた聖トマス・ベケットの法衣と言い伝えられているが、これは実は世俗的な金糸刺しゅうである。中世キリスト教会では、クーフィック文字(アラビアの装飾文字)で刺しゅうしたものにも抵抗を感じなかったようである。また、オーストリアのウィーン宝物館所蔵の神聖ローマ帝国皇帝の戴冠(たいかん)式用マント(1134年ごろ、パレルモ)なども、シチリアのアラブ人によって宮廷工房でつくられた。

12世紀以後のヨーロッパにおける服飾や室内装飾面で、刺しゅう美術の発展に与えた十字軍の影響は大きい。これによってイスラム装飾美術から強烈な文化ショックを受けた西欧諸国は、やがて15世紀に至って固有の刺しゅう美術様式を確立するようになるが、アラブ人たちは本来の刺しゅう技術の創造者というより、いわば古代文化と東方文化を集約して西方に伝えた伝播者として評価されるべきであろう。

装飾美術としての刺しゅうは、このように宗教界や宮廷のために多くの傑作を生んだが、反面、中世民衆の生活と深いつながりをもっていた。一つの文学的モチーフはしばしば絵画のモチーフでもあるとともに、刺しゅうにも応用され、視覚的に民衆の心のなかにしみ通っていったのである。南ドイツ・フライブルクの修道院にある「マルテラーの壁掛け」は14世紀初めのもの。リネン地にウールの色糸で、世俗の恋のむなしさと苦しみを表している。図は、哲学者アリストテレスが若い美女に心を魅せられたあげく大恥をかくというストーリーで、結局は聖母マリアの純潔な愛の尊さを説いたものだが、民衆はもっと素朴に、恋に苦しむ男女に共感を寄せたであろう。中世の教会刺しゅうのすばらしさに目を奪われて、世俗の愛のモチーフを軽視してはならない。ドイツ・ハンブルク工芸美術館の「恋人たちのオーモニエール」(14世紀)や、ドイツ・レーゲンスブルク市立美術館の恋人たちの壁掛け(14世紀)、ドイツのウィーンハウゼン修道院のトリスタン伝説の壁掛け(14世紀)などのように、性愛をモチーフとした中世の刺しゅう作品はけっして少なくない。

14、15世紀のブルゴーニュ公国リヨン宮廷を中心とする装飾美術は、中世ヨーロッパ美術の一つのピークを示すものだが、ウィーン宝物館の「金羊毛騎士団祭服」の絹糸と金糸で刺しゅうされた聖エウスタキウス像では、キリスト教の聖人が当時のモダンな狩猟服で猟犬を連れている。殺生を目的とする狩猟の守護聖人という俗信の現れである。

16世紀のルネサンス時代になると、刺しゅうのモチーフに古代ギリシア神話や、中世のキリスト教世界ではタブーとされていたバラなどが加わる。ウィーン応用美術館の「ジュピターの情事」という絹糸刺しゅうの壁掛けはその例で、オウィディウスの『転身譜』のモチーフによっている。面刺しゅうの発達に伴って、地布をさまざまなステッチで埋め尽くし、絵画そっくりの効果を収めるようになったものを刺しゅう画(ニードル・ペインティング)という。

16世紀にスペインのイスラム刺しゅうの伝統を受け継ぎ、自国の伝統であったオープス・アングリカーヌム(イギリス刺しゅう)の高い技術を生かして、草花や昆虫など自然のモチーフを開拓したイギリスで、西洋の刺しゅうはまったく新しい局面を迎える。同じくスペインから入った黒糸刺しゅうもイギリスのお家芸になったが、これらはドロンワーク、カットワーク、マクラメ、レース、白糸刺しゅうなどの手芸技術の発達と競い合って、総合的な手芸の一大盛期を打ち立てることになったのである。16世紀にはまた、さまざまな手芸のパターン・ブックが出版され、文字と挿絵による技術の伝達が可能になった。しかし、一方ではサンプラーによって独習し、その成果を今度は自分の技能証明としてのサンプラーに仕立てるという伝達様式も発達した。字の読めない人にも利用できるこの方式はその後、野趣の豊かな刺しゅう作品を多く生んだ。

16世紀のイギリスに始まる高度の室内装飾と服飾の市民社会における普及は、17、18世紀フランス貴族文化の発達と相まって、ロココという西欧装飾文化の最盛期を迎える。17世紀イギリスのジャコビアン刺しゅうにみられるような、ペルシアの影響やシノワズリー(支那(しな)趣味)の導入によって、東洋諸国の伝統刺しゅうの技術やモチーフとの交流が、この時代のフランスやイギリスを中心に行われた。繊細な絹糸刺しゅうが主だが、17、18世紀を通じてのキルティングの流行も見逃せない。ストックホルムのノルディスカ美術館の婦人服は、白の木綿地に毛糸で刺したキルティングだが、このように木綿糸やリネン地で刺した野趣のあるキルティング服の流行が宮廷にまで迎えられた。そのデザインにはインド刺しゅうの影響がうかがえる。19世紀のアメリカにおけるキルティングやパッチワークの流行のもとはここにある。

1789年のフランス大革命で、フランス宮廷という最大のパトロンを失った西欧の伝統刺しゅうは、1830年代のロマンチック時代に続く1850~1860年代の第二帝政時代に、ロココのリバイバルを体験し、世紀末に手作り再興運動を迎える。しかし、1920年代のガルソンヌ・モード時代という装飾否定の時代に没落し、ふたたび第二次世界大戦後に復興して今日に至っている。旧チェコスロバキアのエプロンの刺しゅうにみられるような伝統刺しゅうの粋は、いまなお世界各地の民族衣装に見受けられるが、その高い技術は急速に失われつつある。

[飯塚信雄]

中国・日本

中国はいうまでもなく絹の原産地であり、絹糸刺しゅうでは中東、ヨーロッパの大先輩にあたるはずである。また同時に、中央アジアの諸民族との交流によって、毛糸やリネン糸の刺しゅうや革のアップリケの手法にも古くから通じていたことであろう。イスラム世界を間に挟むことによって、西欧との交流は意外に深かったと思われる。刺しゅう技術を伝える遺品は紀元前後の漢代のものが主で、ステッチは鎖繍(くさりぬ)い(チェーンステッチ)が多い。

日本は中国刺しゅう文化圏に属しており、7世紀以後、中国との交流が盛んになった。法隆寺遺品や中宮寺天寿国繍帳(てんじゅこくしゅうちゅう)などにみられる比較的単純な技術から、やがて正倉院宝物の刺しゅうにみられるような複雑な技術、配色へと変化し、唐代の洗練された刺しゅう技術を反映するようになる。平安時代から鎌倉時代にかけて、織物技術の発達とともに刺しゅう技術も精度を増してきたと思われるが、当時の遺品として現存しているのは、ほとんどが鎌倉時代以後のものでしかない。

15世紀から明(みん)との交流が活発になり、名物裂(ぎれ)が日本に輸入されるようになり、室町末期から安土(あづち)桃山時代にかけて日本刺しゅうは盛期を迎える。三重襷花菱文半臂(みえだすきはなびしもんはんぴ)は、大内義隆(よしたか)が周防(すおう)国(山口県)興隆寺に奉納した舞楽装束だといわれているが、繍(ぬ)い糸を生地の裏に回さない裏抜きの手法が用いられている。

日本の安土桃山時代はおよそイギリスのエリザベス朝にあたり、ヨーロッパの服飾界はスペイン・モードの時代でありながら、イギリス刺しゅうを中心とする総合的手芸の盛期を迎えていた。遠隔地貿易の波にのって、こうした西洋の服飾デザインと刺しゅうなどの手芸技術は、今日の想像を絶するスピードで中国や日本に渡来したと考えられる。金銀襴緞子等縫合胴服(きんぎんらんどんすとうぬいあわせどうふく)は、舶来品の金襴緞子をはぎ合わせてつくられたもので、胴服は後の羽織の前身である。その幾何学的構成はみごとというしかないが、これは同時代のヨーロッパで流行していたパッチワークと同質のものである。また、雪持柳揚羽蝶文縫箔(ゆきもちやなぎにあげはちょうもんぬいはく)は岐阜県関市の春日(かすが)神社の能装束だが、円い輪(メダヨン)の中にシャープな揚羽蝶を収めたデザインは、やはり同時代のイギリスの代表的なデザインでもある。さらに片身替鉄線扇面模様縫箔(かたみがわりてっせんせんめんもようぬいはく)の鉄線唐草と扇面を散らした左右の身頃(みごろ)の対比(片身替)は、中世後期から16世紀にかけてヨーロッパで大流行したミパルティとまったく同じもので、しかも扇面模様はパッチワークになっている。

次に、草花模様段縫箔(くさばなもようだんぬいはく)は、四季の花や短冊を縫いとった後ろ身頃が6枚の装飾面からなり、これを段模様とよぶが、片身替(ミパルティ)ともパッチワークとも受け取れる。これは、同時代のイギリスで、6枚の長方形の布に6種類の花のモチーフを刺し、縫い合わせて壁面などの装飾に用いたパネルというものと同質のデザインである。

このように、日本のもっとも伝統的な能衣装に、ヨーロッパの装飾デザインが取り入れられていると考えることは、けっしてデザイン盗用と受け取るべきではなく、すでに高度に発達していたわが国の刺しゅう技術の水準が、ごく自然に容易に外来のファッションを受け入れ、新しいデザインの世界を開拓したと考えるべきである。

さらに次の江戸時代に入っても、ヨーロッパ装飾デザインの流入は続く。いや、流入より交流というべきだろう。17世紀以後、日本美術がヨーロッパ工芸に与えた影響は計り知れないからである。鎖国ということばは宗教、軍事、土木技術の面に限定されるべきで、当時のヨーロッパ第一の文化燃焼力を誇るオランダによって、ヨーロッパ文化のエッセンス、ことに装飾デザインが伝えられたことは、日本文化にとって幸運であった。黒地梅模様小袖(こそで)は、3代将軍家光(いえみつ)の側室桂昌院(けいしょういん)(5代綱吉の生母)所用のものといわれているが、桃山時代とはがらりと変わって力強く、ルネサンス風のバランスを崩した装飾デザインは、ヨーロッパ・バロック様式の影響と考えれば容易に納得がいく。以後18世紀の江戸時代をヨーロッパ・ロココと対比させ、両者の交流を考えてみることは、世界の装飾デザイン、刺しゅう美術理解のためにけっして不毛なことではあるまい。

[飯塚信雄]

『飯塚信雄著『西洋の刺繍――歴史の中にその美をもとめて』(1976・日本ヴォーグ社)』▽『山辺知行他著『原色日本の美術20』(1969・小学館)』

刺しゅうのおもなステッチの刺し方(1)

刺しゅうのおもなステッチの刺し方(2)

刺しゅうのおもなステッチの刺し方(3)

刺しゅうのおもなステッチの刺し方(4)

三重襷花菱文半臂

片身替鉄線扇面模様縫箔

草花模様段縫箔