日本大百科全書(ニッポニカ) 「大文字送り火」の意味・わかりやすい解説

大文字送り火

だいもんじおくりび

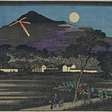

盆の精霊(しょうりょう)様の迎え火・送り火の変形した観光行事。他界(あの世)の祖霊を、天空から山を通じて家々に迎える趣旨からいうと、百八松明(ひゃくはったい)と同じく本来は迎え火の行事であった。著名なものは、京都市東山の如意(にょい)ヶ岳の西峰大文字山で毎年8月16日(もとは旧暦7月16日)の夜行う火祭りである。山の中腹に地元の人たちがマツの割木を組んでおき、一斉に火をつけて「大」の文字を浮き出させる。市民や観光客は遠望して観賞する。衣笠(きぬがさ)金閣寺山にも同じものがあり、西賀茂(かも)山では船形、松ヶ崎山では妙法、水尾(みずのお)山では鳥居形を浮かび上がらせる。同類の行事は全国に点在し、神奈川県箱根の大文字焼きも著名であるが、山梨県北杜(ほくと)市須玉(すたま)町では万灯火(まんどび)といって、盆の13日から15日まで毎夜、集落から見える山の斜面に青年たちが麦稈(むぎから)を置いて焚(た)き、「キ」「正」、酉(とり)年なら「トリ」、15日は「止」などの文字を浮き出す。

[井之口章次]

[参照項目] | | | |