日本大百科全書(ニッポニカ) 「手すり」の意味・わかりやすい解説

手すり

てすり

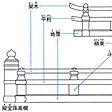

欄干(高欄(こうらん)ともいう)の上部に渡した横木。木のほか竹・石・金属でつくることもある。広義には欄干すなわち橋や階段、船の甲板や展望台などの周囲、建築においては屋上・廊・縁・バルコニーおよび二階以上の開口部などでの転落の危険を防止するため、あるいは装飾として、人の膝(ひざ)から胸ほどの高さに木・竹・縄・石または金属で縦・横に設けた柵(さく)状のものを手すりとよぶこともある。歴史的には法隆寺金堂の上層および五重塔の二層目から五層目までの高欄は、卍(まんじ)崩しの意匠や人字形の割り束(づか)を用いていて、よく知られている。和様では跳(はね)高欄や親柱を擬宝珠(ぎぼし)で飾った高欄を用い、唐様(からよう)では逆蓮頭(ぎゃくれんとう)の親柱を用いる。数寄屋(すきや)ではさまざまな意匠がみられる。

[平井 聖]