長谷川雪旦

はせがわせったん

(1778―1843)

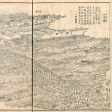

江戸後期の画家。後藤氏、名は宗秀、俗称は茂右衛門(しげえもん)または長之助。雪旦のほか、一陽庵(あん)、巌岳斎、岩岳斎、岳斎と号し、俳号は五楽。桃山時代の巨匠長谷川等伯(とうはく)の末流を自称し、長谷川を画姓とした。江戸の下谷(したや)三枚橋に居住し、彫刻大工から画工となったが、雪舟の流れをくむ漢画の大家として活躍し、晩年法眼(ほうげん)に叙せられる。的確な素描力と、安定した構成力で木版本の挿絵に多くの作品を残した。代表作に『江戸名所図会(ずえ)』(1834~36刊)、『東都歳時記』(1838刊)がある。

[小林 忠]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

長谷川雪旦 はせがわ-せったん

1778-1843 江戸時代後期の画家。

安永7年生まれ。長谷川雪堤の父。はじめ彫刻大工だったが,雪舟の画風をしたい,長谷川等伯の末流を自称して画工となる。「江戸名所図会(ずえ)」「東都歳事記」の挿絵をかく。晩年に法橋(ほっきょう)となった。天保(てんぽう)14年1月28日死去。66歳。江戸出身。姓は後藤。名は宗秀。通称は茂右衛門。別号に一陽庵,巌岳斎。

出典 講談社デジタル版 日本人名大辞典+Plusについて 情報 | 凡例

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内の長谷川雪旦の言及

【江戸名所図会】より

…著者は斎藤長秋・莞斎・月岑(げつしん)の父子三代。挿絵は長谷川雪旦。1834年(天保5),36年須原屋茂兵衛・伊八刊。…

※「長谷川雪旦」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by