日本大百科全書(ニッポニカ) 「いなりずし」の意味・わかりやすい解説

いなりずし

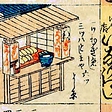

油揚げを煮て味つけし、中にすし飯を詰めたもの。キツネが油揚げを好むという説があり、またキツネが稲荷(いなり)神社の使い姫であるという伝説もあるので、稲荷ずしの名称がつけられた。また信田(しのだ)の森のキツネが人間の姿となり、人妻となったという伝説から、信田ずしの名称も使われている。いなりずしは、天保(てんぽう)(1830~44)のころ名古屋で創作され、まもなく江戸にも伝来した。初めは両国橋付近で、房総(千葉県)方面に旅をする人たちを相手に売られている程度であったが、嘉永(かえい)年間(1848~54)に、次郎吉という人が行商に成功してから流行したという。いなりずしに用いる油揚げは、薄手のものを特製して用いている。これを「かます」という。形は長方形であるが、愛媛県松山市のものは三角形である。

[多田鉄之助]