日本大百科全書(ニッポニカ) 「亜酸化銅整流器」の意味・わかりやすい解説

亜酸化銅整流器

あさんかどうせいりゅうき

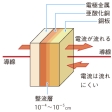

金属整流器の一種。1929年(昭和4)ごろアメリカで開発され、実用化された。亜酸化銅は正しくは酸化銅(Ⅰ)、あるいは酸化第一銅といわれることから、酸化銅整流器ということもある。初期には蓄電池の充電に使われたが、逆方向耐電圧が6ボルトと低く、逆方向電流も大きく、50℃以上で劣化するため、セレン整流器にその立場を譲り、もっぱら計器やリング変調器などに使われた。しかし現在では、それら充電以外の用途もゲルマニウム整流器やシリコン整流器に置き換えられている。電気銅板の表面を酸化して亜酸化銅の膜をつくり、その上に電極金属を圧着するか、溶融金属を吹き付けて電極を形成する。電流は、電極→亜酸化銅→銅の順に流れる。つまり亜酸化銅から銅のほうへは電流が流れやすく、逆方向には流れにくいことを利用したものである。

[岩田倫典]

[参照項目] |