共同通信ニュース用語解説 「蓄電池」の解説

蓄電池

充電によって電気を蓄え、繰り返し使える電池。スマートフォンやパソコンに搭載される。再生可能エネルギーを蓄えるためや電気自動車(EV)にも使われるなど、脱炭素技術として需要拡大が見込まれる。主流のリチウムイオン電池は熱や衝撃に弱く、破損したり変形したりすると発火することがある。より充電量が多く、耐久性の高い次世代型電池の開発が進んでいる。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

精選版 日本国語大辞典 「蓄電池」の意味・読み・例文・類語

ちくでん‐ち【蓄電池】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「蓄電池」の意味・わかりやすい解説

蓄電池

ちくでんち

storage battery

accumulator

accumulator battery

rechargeable battery

secondary battery

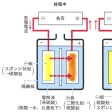

充放電を繰り返して使用できる電池で、必要に応じて貯蔵した電力を供給することができる。二次電池、バッテリーともいう。一般に可逆性のある正負活物質からなる極板と電解質、隔離板(セパレーター)、電槽などから構成されている。エネルギー密度と出力密度が大きく、充放電の可逆性とそのサイクル特性に優れ、長期間使用できることが求められている。また安全性と信頼性を高めるために、密閉構造としたものが開発されている。

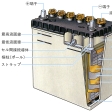

蓄電池には、電解液が硫酸水溶液の鉛蓄電池と、アルカリ水溶液を用いるためアルカリ蓄電池とよばれるニッケルカドミウム蓄電池、水素吸蔵合金を用いるニッケル水素蓄電池、高圧水素ガスを用いる高圧形ニッケル水素蓄電池、酸化銀亜鉛電池(酸化銀電池)、ニッケル鉄電池、ニッケル亜鉛電池、そして鉄、亜鉛またはアルミニウムなどの金属と空気中の酸素を用いる金属空気電池などがある。さらにリチウムを負極活物質に用いるものとして、負極ホスト材料に炭素を利用するリチウムイオン二次電池と、炭素以外の合金や金属酸化物、金属窒化物などを用いるリチウム二次電池がある。これらは一般に電解質として電解質塩を溶解した非プロトン性有機溶媒が用いられているが、固体電解質を用いた全固体形が開発されている。そのほか、高温形の蓄電池には無機固体電解質を用いたナトリウム硫黄電池やナトリウム塩化ニッケル電池(ゼブラ電池)、銀ヨウ素電池などがあり、また溶融塩電解質を用いたリチウム二硫化鉄電池がある。そして電解液循環形にはバナジウム系や鉄‐クロム系電解液を活物質として用いたレドックスフロー電池および正極活物質に塩素または臭素を用いた亜鉛ハロゲン電池などがある。活物質の電解液は充電して再生し、再利用できるので再生形電池ともいわれる。

これらのうち、実用電池としてとくに重要なものは鉛蓄電池、ニッケルカドミウム蓄電池、ニッケル水素蓄電池およびリチウムイオン二次電池の4種である。鉛蓄電池の用途は大部分が自動車の起動用であって、経済性に優れ、信頼性が高い。ニッケル水素蓄電池はニッケルカドミウム蓄電池と互換性があり、環境問題からニッケルカドミウム蓄電池にかわって使用されるようになった。高エネルギー密度で高率放電特性がよく、小形電子機器用の電源としてだけでなく、電気自動車やハイブリッド・カーをはじめ、電動アシスト自転車、コードレス掃除機、電動工具などの高出力を必要とする分野で使用されている。リチウムイオン二次電池は電池電圧が3.0ボルト以上と高く、高エネルギー密度の小形密閉形電池としてノートパソコンや携帯電話、携帯情報端末などに広く用いられ、生産が拡大している。また電気自動車やハイブリッド・カー用としての研究も活発に行われている。

[浅野 満]

『高村勉・佐藤祐一著『ユーザーのための電池読本』(1988・コロナ社)』▽『竹原善一郎著『電池――その化学と材料』(1988・大日本図書)』▽『池田宏之助編著、武島源二・梅尾良之著『「図解」電池のはなし』(1996・日本実業出版社)』▽『西村昭義著『現代生活の必須アイテムを正しく活用するための電池の本』改訂版(1996・CQ出版)』▽『ダヴィッド・リンデン編、高村勉監訳『電池ハンドブック』(1996・朝倉書店)』▽『小久見善八監修『新規二次電池材料の最新技術』(1997・シーエムシー)』▽『岡田和夫著『電池のサイエンス――くらしをささえる名脇役』(1997・森北出版)』▽『小久見善八監修『最新二次電池材料の技術』普及版(1999・シーエムシー)』▽『日本電池株式会社編『最新実用二次電池 その選び方と使い方』(1999・日刊工業新聞社)』▽『小久見善八編著『電気化学』(2000・オーム社)』▽『電気化学会編『電気化学便覧』(2000・丸善)』▽『電池便覧編集委員会編『電池便覧』(2001・丸善)』▽『小久見善八・池田宏之助編著『はじめての二次電池技術』(2001・工業調査会)』▽『『新型電池の材料化学 季刊化学総説No.49』(2001・学会出版センター)』▽『山田興一・佐藤登監修『新エネルギー自動車の開発と材料』(2001・シーエムシー)』▽『『二次電池の開発と材料』普及版(2002・シーエムシー)』

百科事典マイペディア 「蓄電池」の意味・わかりやすい解説

蓄電池【ちくでんち】

→関連項目可逆電池|乾電池|ソーラーカー|電気自動車|ノートパソコン

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

改訂新版 世界大百科事典 「蓄電池」の意味・わかりやすい解説

蓄電池 (ちくでんち)

storage battery

accumulator

充放電を繰り返し行うことができる電池。二次電池,バッテリーともいう。実用蓄電池のうちで最も代表的なものは鉛蓄電池で,硫酸を電解液,過酸化鉛を陽極活物質,鉛を陰極活物質に用い,陽極板と陰極板をセパレーターを中間において対置させ,合成樹脂製の電槽に収めた構造になっている。鉛蓄電池が電解液に酸を用いているのに対し,電解液にアルカリを用いたものをアルカリ蓄電池という。ニッケル-カドミウム電池は陽極活物質に酸化水酸化ニッケルNiO(OH),陰極活物質にカドミウムCdを用いたアルカリ蓄電池で,電極の製造法の違いにより,ユングナー電池と焼結式蓄電池に分けられる。陰極活物質としてCdの代りに鉄Feを用いたものがエジソン電池で,そのほか酸化銀-亜鉛蓄電池,酸化銀-カドミウム蓄電池,アルカリマンガン蓄電池などがある。充電した状態から起電力が終止電圧(鉛蓄電池では1.8V程度)に達するまでに放電された総電気量,すなわち電流と時間の積の総和を蓄電池の容量といい,単位はAhで示す。

執筆者:笛木 和雄

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

化学辞典 第2版 「蓄電池」の解説

蓄電池

チクデンチ

storage battery

化学反応を伴う自由エネルギーの減少を直接電気エネルギーとして供給(放電)し,また電流を逆に流すことにより電気エネルギーを化学エネルギーとして蓄積(充電)し,必要に応じて電気エネルギーとして供給(放電)することのできる装置.つまり,繰り返し充・放電可能な化学電池のこと.1回の放電のみに使用される一次電池に対して,二次電池ともいう.市販の蓄電池としては,鉛蓄電池,ニッケル-カドミウム電池,ニッケル-水素電池,リチウムイオン電池があげられる.リチウムイオン電池では耐電圧にすぐれた有機電解液が使用されるが,そのほかの蓄電池は水系の電解液を用いる.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「蓄電池」の意味・わかりやすい解説

蓄電池

ちくでんち

storage battery

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の蓄電池の言及

【蓄熱器】より

…不用の熱を蓄えておいて必要なときに有効に用いるための装置。温度変化を伴う顕熱の形で蓄える場合と相変化を伴う潜熱の形で蓄える場合などがある。(1)蒸気アキュミュレーターsteam accumulator 定常運転中にボイラーの負荷が下がると蒸気があまることになる。この余剰分の蒸気を大きな容器中の水に吹きこんで熱として蓄えておけば,必要なときに蒸気あるいは温水として利用することができる。このような装置を蒸気アキュミュレーター,または単にアキュミュレーターという。…

※「蓄電池」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...