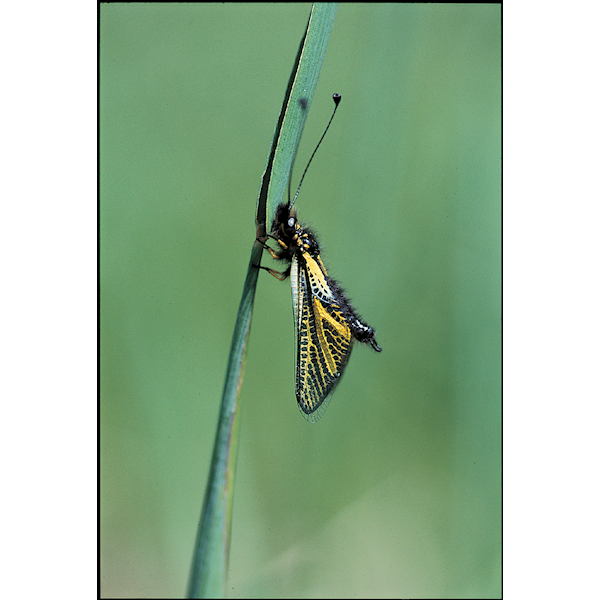

キバネツノトンボ

きばねつのとんぼ / 黄翅角蜻蛉

[学] Ascalaphus ramburi

昆虫綱脈翅(みゃくし)目ツノトンボ科に属する昆虫。暗褐色の後翅の翅脈に沿って美しい黄色の帯や線をもつツノトンボ。体長20~25ミリメートル。はねの開張幅52ミリメートル内外で、雌はやや大形。体は黒色で、長い毛を密生する。触角はチョウの触角とよく似ており、長くて先端がへら状に膨らむ。複眼は大きい。前翅は透明で、基部は黄色を帯びる。雄は尾端に1対の鉤(かぎ)状付属物をもつ。本州、九州に分布し、草原や乾いた河原などにみられる。幼虫は石の下などにいてほかの昆虫を捕食する。成虫は4~6月ごろに出現する。

[山崎柄根]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

キバネツノトンボ

学名:Ascaraphus ramburi

種名 / キバネツノトンボ

解説 / オスは日当たりのよい草原の上を活発に飛びます。メスはススキの茎などに卵を2列にならべて産みます。複眼はみぞにより2つの部分に分かれています。

目名科名 / アミメカゲロウ目|ツノトンボ科

体の大きさ / (前ばねの長さ)22~25mm

分布 / 本州、九州

成虫出現期 / 5~6月

出典 小学館の図鑑NEO[新版]昆虫小学館の図鑑NEO[新版]昆虫について 情報

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内のキバネツノトンボの言及

【ツノトンボ(長角蜻蛉)】より

…熱帯から温帯に広く分布し約300種が知られ,日本には4種が産し5月から9月にかけて草地や林縁部に発生する。キバネツノトンボAscalaphus ramburiのように,しばしば昼間活動し,かなりすばやく飛ぶ。飼育例では寿命は3ヵ月に達するという。…

※「キバネツノトンボ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by