日本大百科全書(ニッポニカ) 「ブタハダカ」の意味・わかりやすい解説

ブタハダカ

ぶたはだか / 豚裸

roundnose lanternfish

[学] Centrobranchus nigroocellatus

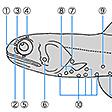

硬骨魚綱ハダカイワシ目ハダカイワシ科に属する海水魚。日本では青森県以南の太平洋沖、世界では太平洋、インド洋、大西洋の温帯、熱帯海域に分布する。体は細長く、尾柄(びへい)高は著しく低い。体高は体長の4分の1よりわずかに低く、尾柄高はおよそ吻長(ふんちょう)に等しい。吻は丸く飛び出して、吻端は上顎(じょうがく)の前端より前方にある。吻長は眼径の半分以上ある。目の直前に大きくて白い円形の鼻器官がある。背びれの起部は臀(しり)びれ起部よりかなり前方から始まる。背びれは9~12軟条、臀びれは16~19軟条。脂(あぶら)びれ(背びれの後方にある1個の肉質の小さいひれ)は臀びれ基底(付け根の部分)後端のすこし前上方にある。胸びれは14~17軟条、腹びれは8軟条。鱗(うろこ)は比較的はがれにくい。側線はない。鰓耙(さいは)は退化的である。

また、発光器は種の重要な特徴である。尾柄上部発光腺(せん)SUGL(図中⑯、以下同)と尾柄下部発光腺INGL(⑰)は、成魚では雌雄ともにないが、体長2センチメートルほどの幼魚にはある。肛門(こうもん)上発光器SAO(⑫)は3個で、最下のものは3番目の腹部発光器VO(⑪)の上方か、それよりもやや前方にある。腹部発光器は4個で、水平に並ぶ。胸びれ上発光器PLO(⑦)は胸びれ基底上端よりも上にある。前部臀びれ発光器AOa(⑬)は4~7個。後部臀びれ発光器AOp(⑮)は8~11個で、1列に水平に並び、前3個は臀びれ基底の上方にある。尾びれ前発光器Prc(⑱)は2個で、尾柄後端下にある。

最大体長は5センチメートルほどになる。沖合いの水深370~800メートルにすみ、夜間には水深200メートル以浅まで日周鉛直移動をする。日本では、静岡県三保(みほ)海岸に秋から春にかけてしばしば打ち上げられる。

上顎の前端が吻の下面にあり、側線がほとんど発達せず、鰓耙が退化的であることなどで、マルハナハダカC. andreaeとナガハナハダカC. choerocephalusに似るが、マルハナハダカは最下の肛門上発光器が4番目の腹部発光器のわずかに後方にあることで、ナガハナハダカは鼻器官が卵円形であること、吻長が尾柄高よりもかなり長いこと、前5個の後部臀びれ発光器が臀びれ基底上方にあることなどで本種と区別できる。

[尼岡邦夫 2025年2月14日]