日本大百科全書(ニッポニカ) 「プラセオジム黄」の意味・わかりやすい解説

プラセオジム黄

ぷらせおじむき

praseodymium yellow

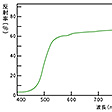

セラミック顔料。ジルコンZrSiO4中にプラセオジムが固溶した黄色顔料である。ジルコニアZrO2、二酸化ケイ素SiO2、酸化プラセオジムPr6O11(Pr2O34PrO2)を配合、鉱化剤としてモリブデン酸アンモニウム、フッ化ナトリウム、塩化ナトリウムなどを数種類添加し、800~900℃に加熱後、熱湯で鉱化剤を抽出除去する。別法として、他のジルコン系顔料の場合と同様、ジルコンをアルカリ溶融後、Pr6O11や鉱化剤を添加し、焼成する方法がある。種々のタイプの釉(ゆう)に使用でき、また他の顔料との混色も広く行われ、とくにZr-Si-V系のトルコ青との混色による緑は、従来、色の種類の乏しかったこの部分の色調を一挙に豊富なものにした。

[大塚 淳]

[参照項目] |