関連語

改訂新版 世界大百科事典 「三下り」の意味・わかりやすい解説

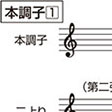

三下り (さんさがり)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「三下り」の意味・わかりやすい解説

三下り

さんさがり

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「三下り」の意味・わかりやすい解説

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

2月17日。北海道雨竜郡幌加内町の有志が制定。ダイヤモンドダストを観察する交流イベント「天使の囁きを聴く集い」を開く。1978年2月17日、同町母子里で氷点下41.2度を記録(非公式)したことにちなむ...