関連語

精選版 日本国語大辞典 「本調子」の意味・読み・例文・類語

ほん‐ちょうし‥テウシ【本調子】

改訂新版 世界大百科事典 「本調子」の意味・わかりやすい解説

本調子 (ほんちょうし)

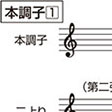

三味線の調弦法と調子の名称。三味線の基本となる調弦法で,もっとも太い弦(第1弦,一の糸)と真ん中の弦(第2弦,二の糸)との音程が完全4度,真ん中の弦ともっとも細い弦(第3弦,三の糸)との音程が完全5度になるように調弦したもの。三味線には絶対音高はないから,3本の糸がシ・ミ・シの関係にあれば,全体の弦の音の高さは関係がない。この本調子はもっとも古くからある調弦法で,浄瑠璃はこの調弦を基本とする。本格,堂々,荘重,古風な気分を表すのに適していると考えられている。二の糸を長2度高めると〈二上り〉,三の糸を長2度低めると〈三下り〉になる。

執筆者:竹内 道敬

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「本調子」の意味・わかりやすい解説

本調子

ほんちょうし

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「本調子」の意味・わかりやすい解説

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...