関連語

精選版 日本国語大辞典 「五大力船」の意味・読み・例文・類語

ごだいりき‐せん【五大力船】

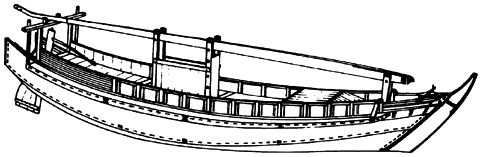

五大力船〈船鑒〉

五大力船〈船鑒〉- 〘 名詞 〙 江戸時代、主として関東、東北地方で使われた百石ないし三百石程度の小回しの荷船。本来海船だが、ある程度まで河川を上れるように、喫水の浅い細長い船型とし、小型は長さ三一尺(約九・四メートル)、幅八尺(約二・四メートル)、大型は長さ六五尺(約一九・七メートル)、幅一七尺(約五メートル)ほどで、河川航行にそなえ舷側に長い棹走りを設けるのが特徴。海からただちに河川に入れるので瀬取船(せとりふね)の必要がなく、江戸湾の内外では米穀、ほしか、薪炭などの商品輸送に重用された。木更津船はその代表的なもの。単に五大力ともいうが、関西地方ではイサバがこれにあたる。ごだいき。

- [初出の実例]「横に一艘五大力船〈富屋〉 耻(はづか)しう仮の契の明はなれ〈野荘〉」(出典:俳諧・七柏集(1781)雪梁舘興行)

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...