関連語

精選版 日本国語大辞典 「助炭」の意味・読み・例文・類語

じょ‐たん【助炭】

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「助炭」の意味・わかりやすい解説

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

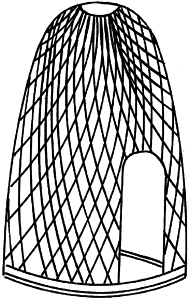

食器・調理器具がわかる辞典 「助炭」の解説

じょたん【助炭】

世界大百科事典(旧版)内の助炭の言及

【せんべい(煎餅)】より

…表面が膨れあがって鬼面のようになるので,鬼せんべいと称された。それを売り歩く行商人がいて,餅を入れた籠と火鉢をおさめた助炭(じよたん)とを一荷にして担いでいた。やがて鉄の焼型にはさんで焼くようになり,また,鶏卵,みそ,ゴマ,ケシなどの副材料を配合するなどして,小麦粉系のせんべいは多彩になっていった。…

※「助炭」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...