関連語

精選版 日本国語大辞典 「棟門」の意味・読み・例文・類語

むね‐かど【棟門】

むな‐かど【棟門】

- 〘 名詞 〙 =むねかど(棟門)

- [初出の実例]「munacado(ムナカド)、ヒラカド ノ ウチ ニ シゴヒャクニン ホド ノ ショジュウ、ケンゾク ドモ ニ モチイラレテ」(出典:天草本平家(1592)一)

世界大百科事典(旧版)内の棟門の言及

【門】より

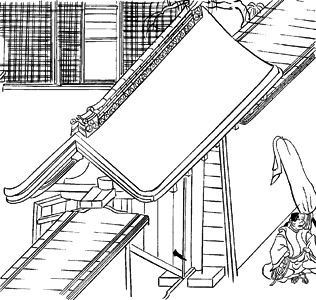

…屋根は切妻造で正面は1間が普通であるが,旧加賀屋敷御守殿(ごしゆでん)門であった東京大学赤門は,3間の大規模なものである。棟門は(図6)〈むねかど〉とも呼ばれ,本柱2本のみで屋根を支えるもので,社寺や住宅に広く用いられた。平安時代の絵巻には多く見えているが,四足門につぐ格式をもち,住宅では公家には用いられたが,武家では初めは用いられなかったようである。…

【門】より

…屋根は切妻造で正面は1間が普通であるが,旧加賀屋敷御守殿(ごしゆでん)門であった東京大学赤門は,3間の大規模なものである。棟門は(図6)〈むねかど〉とも呼ばれ,本柱2本のみで屋根を支えるもので,社寺や住宅に広く用いられた。平安時代の絵巻には多く見えているが,四足門につぐ格式をもち,住宅では公家には用いられたが,武家では初めは用いられなかったようである。…

※「棟門」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...