関連語

最新 地学事典 「無板類」の解説

むばんるい

無板類

学◆Aplacophora

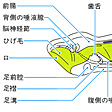

軟体動物門における無殻の分類群の総称。かつてサンゴノフトヒモ目とケハダウミヒモ目の2目からなる一綱とされていたが,サンゴノフトヒモ目は溝腹綱,ケハダウミヒモ目は尾腔綱と各目が独立の綱として扱われるようになった。体は左右相称で円柱状,体表に石灰質の骨針をまとい,前端に口,後端に肛門が開孔する。溝腹綱は腹面中央線に溝が,尾腔綱は後端に櫛鰓をもつ。海生。無殻のため化石は知られていないが,骨針が発見される可能性がある。

執筆者:安里 開士

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「無板類」の意味・わかりやすい解説

無板類

むばんるい

Aplacophora; solenogaster

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「無板類」の意味・わかりやすい解説

無板類 (むばんるい)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...