関連語

世界大百科事典(旧版)内の筑摩の祭の言及

【なべ(鍋)】より

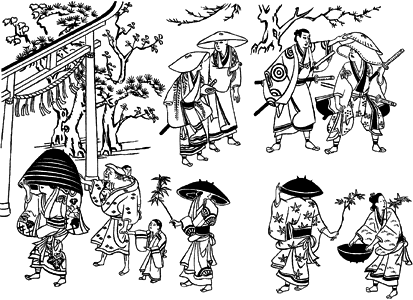

…なお,〈なべかぶり祭〉と呼ぶ奇祭が滋賀県米原町の筑摩(ちくま)神社に伝えられている。《伊勢物語》などに見られるごとく,〈筑摩(つくま)の祭〉として平安時代すでに都にも知られていた祭りで,女たちが交渉をもった男たちの数だけ,なべを重ねてかぶり,神幸にしたがったもので,なべの数を偽れば神罰をこうむるとされていた。いまは張子のなべをかぶった少女たちが神輿に随行するが,これはなべが呪具(じゆぐ)としての意味をもっていたためだとされる。…

※「筑摩の祭」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

《モスクワに遠征したナポレオンが、冬の寒さと雪が原因で敗れたところから》冬の厳しい寒さをいう語。また、寒くて厳しい冬のこと。「冬将軍の訪れ」《季 冬》...

1/16 デジタル大辞泉プラスを更新

1/16 デジタル大辞泉を更新

12/10 小学館の図鑑NEO[新版]魚を追加

10/17 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新

8/22 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新