精選版 日本国語大辞典 「神輿」の意味・読み・例文・類語

しん‐よ【神輿】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「神輿」の意味・わかりやすい解説

神輿

みこし

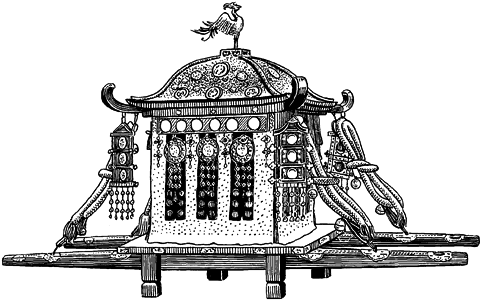

祭礼の渡御(とぎょ)のとき、神霊の乗り物として担ぐもの。「しんよ」とも読み、御輿(みこし)とも書く。日本の神霊は、日常は天空や海のかなたにあり、人の招きに応じて定期的に、あるいは神霊の意志によって臨時に、人里を訪れて祭りを受け意志表示をするものであった。したがって社殿も、祭りのつど新築し、祭りが終われば取り壊した。社(やしろ)は屋代(やしろ)、つまり祭りのときに社殿を造営する場所の意であった。神社建築が進んで堅牢(けんろう)華麗なものになり、また神霊にはつねに近くにいて見守ってほしいという願望から、社殿は常設のものになった。しかし神霊は祭りのたびに訪れてくるものだという観念は残留し、社殿から出発した神霊が村内を巡行する形式を生じた。その神霊の憑(よ)りどころになるのが、笠鉾(かさぼこ)であり山車(だし)であり梵天(ぼんでん)である。少年や神職が尸童(よりまし)になることもある。神輿もその一つであった。神霊の巡行は本来深夜に行われるものであったが、平安時代から京都を中心に昼祭りが多くなり、昼間の神幸が一般化すると見物人も集まり、「見る祭り」へと変化してくる。そのため神幸の行列も華麗となり、中心となる神霊の乗り物に神輿を用いることになった。神輿は皇室の鳳輦(ほうれん)に擬したもので、形は四角、六角、八角などがあり、屋根の上には鳳凰(ほうおう)または葱花(そうか)を置き、台には2本の担ぎ棒をつけるのが普通である。白木のもの、小型の子供神輿、樽(たる)神輿、榊(さかき)神輿などもある。神幸の際は、まず神社で御霊(みたま)移しを行い、行列では中心に位置する。氏子の若者などがそろいの法被(はっぴ)を着てねじり鉢巻姿で、「わっしょい、わっしょい」の掛け声をかけながら練り歩いたりする。神輿振りといって、道中は前後に揺れたり右往左往したりすることがある。日ごろ憎まれている家に乱入したり、神輿どうしが行き会って喧嘩(けんか)になることもあった。近年は女性も担ぐものがあり、また若者の減少した地域では、神輿をトラックに乗せて渡御する例もある。

[井之口章次]

改訂新版 世界大百科事典 「神輿」の意味・わかりやすい解説

神輿 (みこし)

神霊が渡御するときの乗物。御輿とも書く。神輿は〈しんよ〉ともよむ。奈良時代の749年(天平勝宝1),東大寺大仏建立に際して上京した,宇佐八幡神の紫色の輿が記録上の初見である。神輿の原型は諸説あり確定していないが,天皇の乗物の鳳輦(ほうれん)との比較検討も必要であろう。種類は多様であるが,基本的には台,胴,屋根からなり,台に2本の棒を貫く。木製,黒漆塗りで四角,六角,八角などの胴に美麗な装飾をほどこし,屋根には鳳凰(ほうおう)または葱花(そうか)を飾ったものもある。現在各地の神社にあるものは,室町時代以降の製作のものが多い。特殊なものとして,芋茎(ずいき)を中心とした野菜でつくられている京都の北野天満宮の芋茎みこしや,熊野那智大社の扇みこし,各地の樽みこしなどがある。平安時代から,御霊(ごりよう)信仰の隆盛とともに神輿が多く用いられ,また延暦寺の僧兵が,日吉大社の神威の具現として神輿を振り,京都にかつぎ出しての強訴が行われたことも著名である。また天皇の輿や神事の神輿を専門的にかつぐ駕輿丁(かよちよう)もいた。神輿の普及は中世以降の神幸祭の一般化によるとされる。神輿をわざと振り立てたり,2基以上の神輿が喧嘩の形をとったりすることが多く,また神輿を河海に入れる浜降(はまおり)祭や川降祭をしたり,京都の祇園社のように神輿を洗う行事もみられる。

執筆者:宇野 正人

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「神輿」の意味・わかりやすい解説

神輿【みこし】

→関連項目祭り

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「神輿」の意味・わかりやすい解説

神輿

みこし

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

普及版 字通 「神輿」の読み・字形・画数・意味

【神輿】しんよ

字通「神」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の神輿の言及

【神輿】より

…御輿とも書く。神輿は〈しんよ〉ともよむ。奈良時代の749年(天平勝宝1),東大寺大仏建立に際して上京した,宇佐八幡神の紫色の輿が記録上の初見である。…

【御旅所】より

…神社の祭礼のとき,神輿(みこし)(あるいは神幸船)が渡御(とぎよ)して一時安置される場所のこと。御輿宿,頓宮ともいう。…

※「神輿」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...