関連語

精選版 日本国語大辞典 「藤原実定」の意味・読み・例文・類語

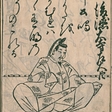

ふじわら‐の‐さねさだ【藤原実定】

- 平安末期の公卿・歌人。左大臣。家集「林下集」、日記「庭槐抄」など。後徳大寺実定。保延五~建久二年(一一三九‐一一九一)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「藤原実定」の意味・わかりやすい解説

藤原実定

ふじわらのさねさだ

(1139―1191)

平安末期の歌人。父は正二位右大臣藤原公能(きんよし)、母は藤原俊忠の女(むすめ)。正二位左大臣に至り、後徳大寺(ごとくだいじ)左大臣と称された。『和漢兼作(わかんけんさく)集』に漢詩が載るなど和漢兼作の人であったほか、神楽(かぐら)、今様(いまよう)、琵琶(びわ)の名手としても知られた。歌会、歌合(うたあわせ)にも庇護(ひご)者として広く出詠し、藤原俊成(しゅんぜい)の甥(おい)であることから、晩年は御子左(みこひだり)家に近い立場をとった。建久(けんきゅう)2年閏(うるう)12月16日没。歌風はおおらかだが、一時沈淪(ちんりん)を経験したこともあって繊細さもあわせもち、述懐歌も多い。家集に『林下集(りんげしゅう)』、日記に『庭槐(ていかい)抄』がある。『千載集』以下に入集(にっしゅう)。

ほととぎす鳴きつる方をながむればただ有明の月ぞ残れる

[川上新一郎]

デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「藤原実定」の解説

藤原実定 ふじわらの-さねさだ

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...