関連語

精選版 日本国語大辞典 「袋戸棚」の意味・読み・例文・類語

ふくろ‐とだな【袋戸棚】

- 〘 名詞 〙 =ふくろだな(袋棚)

- [初出の実例]「ふくろとだなをなにかさがす」(出典:洒落本・野良の玉子(1801)三)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「袋戸棚」の意味・わかりやすい解説

袋戸棚

ふくろとだな

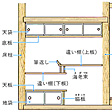

引出しや棚などがつかず、中が空洞の戸棚。袋棚とも称するのは内部が袋状に空洞であることと、なんでも入れられるところが袋に似るからであろう。通常は違い棚の上下に設けられる天袋(てんぶくろ)、地袋(じぶくろ)などをいう。天袋は横に長いが、地袋は竪(たて)形もある。襖(ふすま)製の引違い戸がつく。茶道で用いる棚にも設けられるが、この場合は桑や桐(きり)などでつくられるものもあり、引違い戸のほか両開き戸や慳貪蓋(けんどんぶた)などもある。武野紹鴎(たけのじょうおう)(1502―55)の創案になるという台子(だいす)の下に袋棚のつく紹鴎袋棚、志野流香道で使っていた棚を千利休(せんのりきゅう)(1522―91)が茶に取り入れたとされる、台子の一部に両開き戸のつく志野袋棚、小堀遠州の創出した唐木製の遠州袋棚などが有名である。

[小泉和子]

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...