化学辞典 第2版 「パラチノース」の解説

パラチノース

パラチノース

palatinose

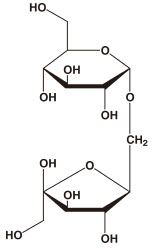

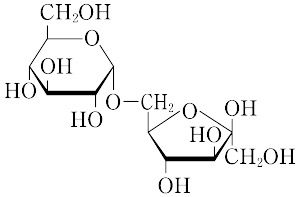

6-O-α-D-glucopyranosyl-D-fructofuranose.C12H22O11(342.30).連鎖球菌Streptococcus bovisから単離される二糖.工業的には,スクロースに対して,細菌に含まれるグルコシルトランスフェラーゼを作用させ,D-グルコピラノシル基をフルクトースの2位から6位に転位させて合成される. 水中での組成は,α-フラノース19.7%,β-フラノース80.3% となる.融点122~123 ℃.

水中での組成は,α-フラノース19.7%,β-フラノース80.3% となる.融点122~123 ℃. +97.2°(水).甘味はスクロースの42%.腸内で分解吸収されて栄養分となる.虫歯菌により利用されないので,抗う蝕性甘味剤として広く用いられる.[CAS 13718-94-0]

+97.2°(水).甘味はスクロースの42%.腸内で分解吸収されて栄養分となる.虫歯菌により利用されないので,抗う蝕性甘味剤として広く用いられる.[CAS 13718-94-0]

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

栄養・生化学辞典 「パラチノース」の解説

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...