六訂版 家庭医学大全科 「プラークによる歯肉炎」の解説

プラークによる歯肉炎

プラークによるしにくえん

Plaque-induced gingivitis

(歯と歯肉の病気)

どんな病気か

口のなかにすんでいる細菌(

しかし、歯みがきを怠ったり、砂糖がたくさん入った食べ物を頻繁にとることによって、細菌が増殖しプラーク量が増えてバランスが崩れると、歯肉に炎症が起きます。プラーク中の細菌全体の病原性、すなわち非特異的な細菌によって起こる感染と考えられています。

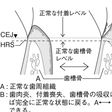

プラークは、歯ブラシの届きにくい歯と歯の間や歯肉の縁にたまり始め、歯肉に炎症が起きます。歯と歯肉との間の溝は深くなり、ポケットができます(歯肉ポケットあるいは仮性ポケットともいう)(図32)。

しかし、細菌それ自体が歯肉中に侵入して炎症を起こすというより、細菌が産生する酵素や毒素が直接歯肉に影響したり、これらの侵入を防ぐ体の防御反応が自己破壊的に作用して、炎症が進展していくと考えられています。

症状の現れ方

「なんとなく歯ぐきがむずがゆい」「リンゴを噛んだり、歯みがきすると血が出る」などの症状が現れます(表3)。

鏡で歯ぐきを見ると、赤くなっている部分やはれぼったくなっている個所があることに気づくでしょう。この部分を指で押すと、ぶよぶよしており、指に血がつくこともあります。しかし、一般にこれらの症状は軽度で、痛みを伴わないことが多いので、治療を受けずに放置しておく人が少なくありません。

治療の方法

歯肉炎の段階で歯科医を訪れ、早期に適切な口腔衛生指導を受け、生活習慣の改善に努めることが大切です。より重症な歯周炎になることを予防できるだけでなく、正常な状態に治ることも期待できます。

出典 法研「六訂版 家庭医学大全科」六訂版 家庭医学大全科について 情報