デジタル大辞泉

「延喜楽」の意味・読み・例文・類語

えんぎらく【延喜楽】

雅楽の舞曲。高麗楽の一。高麗壱越調の中曲。四人舞。延喜年間(901~923)の作といい、万歳楽の答舞としてめでたいときに舞う。花栄楽。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

Sponserd by

えんぎらく【延喜楽】

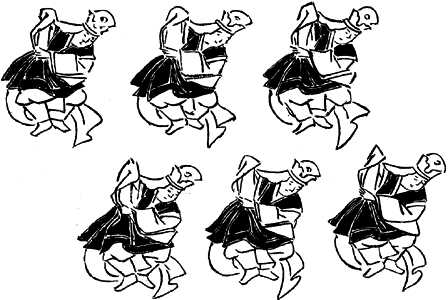

延喜楽〈舞楽図説〉

- 雅楽。高麗楽(こまがく)の一つ。高麗壱越調(こまいちこつちょう)曲に属す。延喜年間(九〇一‐九二三)の作という。多く祝宴の時に用い、万歳楽のあとで演ずる。光栄舞。〔二十巻本和名抄(934頃)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

Sponserd by

延喜楽

えんぎらく

舞楽の曲名。右方の舞で文の舞の代表曲の一つ。4人舞。前奏曲として「意調子」が奏され,次に高麗壱越 (こまいちこつ) 調の当曲 (舞楽の中心となる曲) が奏され,鳥甲 (とりかぶと) ,襲 (かさね) 装束の舞人が登台して舞を舞う。この当曲は,延喜8 (908) 年藤原忠房によって作曲され,敦実親王によって作舞されたと伝えられる。仏教法会においては,梵音衆 (ぼんのんしゅう) の昇楽 (のぼりがく) としても用いられる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by