精選版 日本国語大辞典 「雅楽」の意味・読み・例文・類語

が‐がく【雅楽】

- 〘 名詞 〙 ( 「雅」は「俗」に対して上品で正しいの意 )

- ① ( 「雅正の楽」の意 ) みだらでない音楽。優雅で正式の音楽。⇔俗楽。

- [初出の実例]「御二南浜望海楼一。奏二雅楽及雑伎一」(出典:続日本紀‐天平神護元年(765)一〇月丁丑)

- 「鄭衛のわるい曲をとどめいで奏したれども、終りに雅楽をちゃっと奏する様なと云ぞ」(出典:史記抄(1477)一五)

- [その他の文献]〔論語‐陽貨〕

- ② 特に日本では、奈良朝に雅楽寮で取り扱った音楽と、その改作およびその様式により新作されたものをいう。宮廷、寺社および高級貴族の間に行なわれた音楽。

- [初出の実例]「定二雅楽諸師数一事〈儛師四人 倭儛師一人 五節儛師一人 田儛師一人 筑紫諸県儛師一人〉」(出典:類聚三代格‐四・弘仁一〇年(819)一二月二一日)

雅楽の語誌

②は普通三種に大別される。第一は、古代の朝鮮、中国などから渡来した楽舞とそれに基づく様式のもの(中国や朝鮮では、宗教音楽であったが、日本に輸入されたのは芸術音楽)。音楽だけのものを管弦といい、舞を伴うものを舞楽と称した。中国系の唐楽と、朝鮮系の高麗楽(こまがく)とに二大別される。第二は、外国渡来の楽器を用いて、伴奏とする新様式の声楽曲で、催馬楽(さいばら)、朗詠など。第三は、日本の古楽に由来するもので、神楽(かぐら)、東遊(あずまあそび)、久米舞(くめまい)など。歌詞には古歌を用い、弦楽器としてはすべて和琴(わごん)を用いるが、管楽器は篳篥(ひちりき)を共通に使うようになり、そのほかは、やまと笛は神楽に、狛笛(こまぶえ)は東遊に、龍笛(りゅうてき)は久米舞に用いられるようになった。

改訂新版 世界大百科事典 「雅楽」の意味・わかりやすい解説

雅楽 (ががく)

古代以来もっとも長い歴史をもつ東アジアの音楽。中国で成立し,朝鮮,日本,ベトナムなどの王朝国家に伝えられ,主として国家的制度のもとで管理,伝承されてきた。中国の雅楽は,〈雅正の楽〉の意で俗楽に対立し,儒教の礼楽思想に基づいて成立,発展したために狭義には天地宗廟の祭祀楽を意味するが,広義には国家,宮廷の儀式や宴饗の楽も含める。狭義の雅楽は古来の雅楽器を用い,堂上登歌(どうじようとうか),堂下楽懸(どうかがくけん)の2種の楽を奏し,八佾(はちいつ)の舞を舞うという一定の形式を有する。朝鮮,ベトナムには中国から狭義の雅楽も伝わったが,日本に伝来した雅楽は唐朝の宮廷俗楽であって,使用する楽器も異なり,儒教に基づく古制の雅楽ではない。

中国の雅楽

雅楽の起源は太古の祭祀と結びついた歌舞にあるが,雅楽という観念は,春秋時代(前8~前5世紀)に孔子が雅声(雅正の楽)と鄭声(娯楽的で人の耳をよろこばす鄭国や衛国の楽)を区別し,儒教の礼楽として雅声を尊重したことに始まる。戦国時代(前5~前3世紀)には祖先をまつる廟祭楽,天地山川の神をまつる郊祀楽,儀礼宴饗の宴饗楽があり,文武の舞が行われた。舞人ははじめ4人であったが,戦国時代末には12人の六佾の舞が現れた。五声,七声,十二律の音楽理論もしだいに整い,琴(きん),瑟(しつ),鐘(しよう),磬(けい),管,籥(やく),笙(しよう),篪(ち),壎(けん),缶(ふ),柷(しゆく),敔(ぎよ),鼓,編鐘,編磬などの古代雅楽器もひととおりそろい,これらの楽器は材質によって八音(はちおん)(金,石,土,革,糸,木,匏(ほう),竹)に分類された。漢代(前206-後220)に至り,礼楽思想のもとに国家は統治政策の一端として雅楽の制度確立をはかった。雅楽を司る太楽署が設けられ,周制を復活して宗廟,郊祀の楽が制定されて後世の雅楽制度の規範ができあがった。周代にはそれぞれ独立していた器楽,歌,舞は,器楽を歌舞とともに奏するようになり,舞人の数も一佾を8人とし,64人からなる八佾の舞が行われた。

三国時代(3世紀中ごろ)から南北朝(5~6世紀)にかけての混乱期には,西域楽などの流入とともに俗楽が盛んとなり雅楽は著しく衰退した。南北を統一した隋朝(581-619)は雅楽の復興をはかったが,西域楽が宮廷で重視されたために,古制の雅楽は発展しなかった。西域系,朝鮮系の諸楽に中国俗楽を加えた七部伎,のちの九部伎および唐初に完成された十部伎は公式の宴饗楽として用いられたが,雅楽の範囲には入らない。しかしこのころ,楽官鄭訳(ていやく)(540-591)は西域の七調に基づき,七声がそれぞれ主音となって七つの音階(七調)をなし,七調が十二律によって八十四調を生ずるという理論を想定し,これは唐代の雅楽にとり入れられた。

唐朝(618-907)初代高祖は626年(武徳9)祖孝孫に命じて七声十二律八十四調の理論を採用させ,〈十二和之楽〉を制定して郊廟,宗廟,先蚕の祭,殿庭の朝会などに演奏した。のちに玄宗の時,さらに三和を加え,開元雅楽と称する大規模な雅楽を制定した。また太宗,高宗の時に制作された三大舞(〈七徳舞〉〈九功舞〉〈上元舞〉)以後,同様の宴饗楽が多く作られ,14曲よりなる二部伎(立部伎,坐部伎)の制定に至った。これは,西域系や中国俗楽の楽器に少数の雅楽器(鐘,磬など)を加えた楽器編成で,雅楽の堂上登歌,堂下楽懸,文武の舞の形式による宴饗雅楽ともいうべきものである。立部伎は,〈安楽〉〈太平楽〉〈破陣楽〉〈慶善楽〉〈大定楽〉〈上元楽〉〈聖寿楽〉〈光聖楽〉の8曲で堂下で立奏し,坐部伎は〈讌楽〉〈長寿楽〉〈天授楽〉〈鳥歌万歳楽〉〈竜池楽〉〈小破陣楽〉の6曲よりなり,堂上で坐奏する。これらの宴饗雅楽曲は胡楽・俗楽であるが,雅楽の形式をとり入れている点で雅楽に似る。二部伎の中には日本に渡って舞楽曲となったものもある。

儒教色の濃い宋代(北宋960-1126,南宋1127-1279)には雅楽の復興が盛んに行われた。唐の十二和は五代(907-960)の十二順を経て十二安と呼ばれるようになった。太祖以後,文武の舞を〈文徳の舞〉,〈武功の舞〉と改め,宮中の大朝会にも廟楽,雅楽の登歌とともに使用した。新しい楽曲の制定,音律の整理が続けられ,神宗の時,さらに雅楽を改訂して大規模な大晟楽(たいせいがく)を制定した。宋代は宮廷で学者が楽議を論じ,音律を改定し勅撰の楽書を編纂した時代であり,陳暘(ちんよう)の《陳暘楽書》,蔡元定の《燕楽書》《律呂新書》などすぐれた理論書が著された。また初唐以来の宴饗楽や中唐以後に胡楽と俗楽が融合してできた新俗楽を燕楽(宴楽)と称して,明確に雅楽と区別するようになった。

異民族の統治する元代(1271-1368)は新しい雅楽を制定したが,古制を著しく崩す結果となり,雅楽の範囲には入らない俗楽化した宴楽がいっそう栄えた。明代(1368-1644)はふたたび漢民族の王朝となったので,漢,唐,宋の楽制を規範として,太楽,郊祀の楽,中和韶楽,丹陛太楽などの新しい雅楽を制定し,多数の曲を新作した。明代の雅楽の制度と楽器は朝鮮に伝えられて,現在に伝わる朝鮮の雅楽に大きな影響をおよぼした。

清代(1616-1911)の雅楽は,明代を継承しさらにそれを大規模に改革したもので,多数の楽曲が制定され,祭祀のほか朝会,宴饗,三大節にも雅楽を奏するようになった。1713年(康煕52)には律呂(りつりよ)を修正し大規模な楽器の製造が行われ,勅により《律呂正義》が撰進された。従来の雅楽器のほかに,征服地から貢献された音楽を奏するために,スルナイ,タンブーラ,サーランギー,タブラ,ナッカーラなどアラブ,ネパール,ビルマ,新疆などの楽器も用いられた。アヘン戦争(1840-42)以後,雅楽は衰微しはじめ,たびたび楽器の製造が行われたが回復することなく,清朝滅亡とともに宮廷雅楽は滅びてしまった。中華民国に至り,新文化運動,儒教排斥にともなって雅楽廃止の議論がおこり,各地の孔子廟雅楽も廃絶しかけた。しかしその後,中国文化保存の国策による国家の援助によって孔子廟雅楽の復活が行われ,第2次世界大戦中までは著しく崩れた形ではあるにせよ,山東省曲阜,北京などに保存されていた。台湾では清代初めに移された孔子廟の祭礼楽が残っており,現在も釈奠(せきてん)に楽舞が行われている。

朝鮮の雅楽

狭義には中国の雅楽を受け継ぎ古制を備える文廟(孔子廟)の祭礼楽をいい,広義には李王家に伝わった宮廷音楽をさす。つまり,文廟の祭礼楽のほかに,唐楽(中国伝来の音楽),郷楽(朝鮮固有の音楽)を含めて,民俗楽に対するものとして正楽と称し,これを雅楽ということもある。これらは現在,韓国国立国楽院に継承されている。

すでに統一新羅時代(668-935)から唐の文物制度とともに唐楽が輸入されていたが,中国の雅楽と雅楽器が大規模に伝わったのは,高麗時代(936-1392)の1116年(睿宗11)に宋の徽宗から送られた大晟楽である。これは,36人の文舞,武舞の佾舞も備え,楽は登歌(堂上)と軒架(堂下)にわかれ,その中間の庭で佾舞を舞う。大晟雅楽はこれより文廟をはじめとする祭祀と宮中の宴享(饗)に用いられた。高麗時代を通じて雅楽と宮中楽の整備をはかり,最後の恭譲王の時には雅楽署が設置された。李朝(1392-1910)に入ると,第4代世宗は朴堧(ぼくせん)に命じて唐代雅楽の制度を研究させ,宮中の祭祀楽と宴礼楽を再整備し,〈定大業〉〈保太平〉〈発祥〉〈鳳来儀〉などの新楽を加えた。〈定大業〉〈保太平〉は1464年(世祖9)に宗廟の祭礼楽として採択された。成宗(在位1469-94)の時に置かれた妓楽は,次の燕山君によりいっそう盛んとなり,これより宴舞は妓女が舞うようになった。その後李王家の衰微にともない雅楽も漸次衰退した。正祖や高宗は古楽復興に努め,1892年には掌楽院を国楽司と改め,さらに掌楽課と改めた。1910年の日韓併合後は財政難から危機に瀕したが,田辺尚雄の尽力もあって李王職雅楽部として存続し,1948年大韓民国成立後は,これを国楽として復興保存に努め,現在,国立国楽院その他によって器楽,声楽,舞ともに盛んな演奏活動が行われ,また国楽の研究も盛んである。

執筆者:三谷 陽子

日本の雅楽

種目

現在,〈雅楽〉という語は,広い意味において,宮内庁式部職楽部で行われる楽舞(洋楽以外)およびそれと同様式の芸能の総称として用いられている。その内容はふつう,(1)大陸系鑑賞芸能,(2)神道系祭式芸能,(3)平安時代の新声楽,の3種に大別される。狭義には,このうち(1)のみをさして〈雅楽〉というが,これは唐時代の大陸の宮廷俗楽(宴饗楽)を取り入れたものであり,儒教的礼楽思想にもとづいた正楽としての〈雅楽〉ではない。

(1)の大陸系鑑賞芸能には,中国系の楽舞を中心とする〈唐楽(とうがく)〉と朝鮮系の楽舞を中心とする〈高麗楽(こまがく)〉とがあり,唐楽の舞を〈左舞〉または〈左方の舞〉,高麗楽の舞を〈右舞〉または〈右方の舞〉という。例外的に《陪臚(ばいろ)》《還城楽(げんじようらく)》《抜頭(ばとう)》の3曲は,曲籍は唐楽であるが右方に配されることがある(表3〈現行舞楽曲・管絃曲曲名一覧〉参照)。唐楽には〈古楽〉〈新楽〉の別があり,打楽器の編成が異なる。両者の区別は古くから定められているが,何を基準とするのか古来諸説あって定かではない。また高麗楽にこの区別はない。さらに唐楽には,純器楽曲である〈管絃〉と舞を伴う〈舞楽〉があるが,高麗楽は現在は舞楽のみである。舞楽と管絃とは,舞の有無だけではなく,音楽的にも様式を異にするが,本来舞楽曲であるものを,舞を省いて管絃の様式で演ずることがあり,これを〈管絃舞楽〉という。(2)の神道系祭式芸能には,〈神楽(御神楽(みかぐら))〉,〈東遊(あずまあそび)〉,〈大和(倭)歌-大和(倭)舞〉,〈久米歌-久米舞〉(第2次大戦後奏演されていない),〈大歌(おおうた)-五節舞(ごせちのまい)〉(1955年以後の奏演はない),〈誄歌(るいか)〉の6種目がある(このほか〈吉志舞(きしまい)〉〈田歌〉も《明治撰定譜》にあるが,現在は演じられていない)。これらの多くは,はるか古代から民族固有の芸能として行われていたが,大陸系鑑賞芸能の渡来を契機として組織,制度化された。それぞれの詳細については各項目にゆずるが,すべて歌がついており,また誄歌以外の5種目は舞を伴う。上演の日時に規定があり,一部の遊宴,娯楽的なものを除き,原則として公開されないことも祭式芸能の特徴である。(3)の平安時代の新声楽には〈催馬楽(さいばら)〉と〈朗詠〉とがあり,前者は民間歌謡を起源とする歌詞を唐楽・高麗楽的な節まわしで歌い,後者は漢詩を吟詠するもので,ともに主として唐楽系の楽器を用いる。

楽器

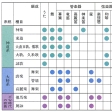

管楽器,弦楽器,打楽器の3種は,それぞれ奏法によって,〈吹きもの〉〈弾きもの〉〈打ちもの〉と呼ばれる(表1)。〈吹きもの〉には篳篥(ひちりき)と各種の笛,笙(しよう)がある。篳篥は最も多くの種目で用いられる重要な楽器で,〈塩梅(えんばい)/(あんばい)〉というポルタメントの効いた奏法に特徴があり,大きな音量で曲の骨格となる旋律を奏する。笛は現在,竜笛(りゆうてき),高麗笛,神楽笛の3種が用いられており,細かく装飾的な音の動きは篳篥と好一対をなす。笙はおもに管絃で使われ,〈合竹(あいたけ)/(がつちく)〉という重音奏法に特徴がある。催馬楽,朗詠で用いるときには〈一竹(いつちく)〉または〈一本(一管)吹き〉といって,単音旋律を奏する。〈弾きもの〉のうち箏(そう)と琵琶は管絃,催馬楽で使われ(《輪台(りんだい)》《青海波》を除く舞楽では用いない),アクセントの効いた独特の音型で旋律線のリズム感を強調する。後世の俗箏,平家琵琶などと区別するため,とくに楽箏,楽琵琶ということがある。神道系祭式芸能(大和歌を除く)では和琴(わごん)が用いられる。〈打ちもの〉には鼓類,鉦鼓類,太鼓類の3種があり,鼓類に羯鼓(かつこ)(唐楽の新楽で用いる),壱鼓(唐楽の古楽などで用いる),三ノ鼓(高麗楽),鉦鼓類に釣鉦鼓(管絃),大鉦鼓(舞楽),太鼓類に楽太鼓(がくだいこ)(管絃),大太鼓(だだいこ)(舞楽)の別がある。大太鼓は,またとくに壮麗な火焰飾をもつことから,火焰太鼓とも呼ばれる。このほか,歩きながら演奏する道楽(みちがく)や竜頭鷁首(りようとうげきしゆ)の舟上で演奏する舟楽(ふながく)といった特殊な演奏形式のために工夫されたものもある。神道系祭式芸能と催馬楽とで歌の主唱者がうけもつ笏拍子(しやくびようし)も打楽器であるが,ふつうはこれを〈打ちもの〉とはいわない。

楽理

大陸から楽舞とともにもたらされた理論や用語は,当初は実際の音楽と適合していたにちがいないが,やがて音楽のほうが変わってきたため,しだいに実態とかけはなれていった概念が多い。

音階と調子

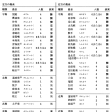

平安時代以来の説によると,音階には宮・商・角・徴(ち)・羽の〈五声〉(五音(ごいん))を洋楽音階名のド・レ・ファ・ソ・ラに配する〈律(りつ)〉と,ド・レ・ミ・ソ・ラに配する〈呂(りよ)〉との2種があり,さらに宮音の位置によりそれぞれが3種の調をもつとされ,壱越調(いちこつちよう)(壱越),平調(ひようぢよう),双調(そうぢよう),黄鐘調(おうしきちよう)(黄鐘),盤渉調(ばんしきちよう)(盤渉),太食調(たいしきちよう)のつごう6種類の調が規定される(律呂)。これを唐楽六調子またはたんに六調子という(表2)。このうち平調と太食調とはともに平調音(ホ音)を宮(主音)とするが,律・呂の違いにより別調とされる。唐楽の調子がこのようにまとめられたのは平安時代中期のことで,それまで十指にあまる調子があったのを〈母(おも)調子〉6調に整理し,他をすべて母調子いずれかの〈枝(えだ)調子〉としたのである(後出[楽制改革]を参照)。高麗楽には壱越調,平調,双調の3種があり,それぞれ唐楽より2律(長2度)高いので高麗壱越調,高麗平調,高麗双調といって区別する。催馬楽で呂・律というのは宮音の位置を指定するもので,双調音(ト)を宮とするものを〈呂〉,平調音(ホ)を宮とするものを〈律〉という。

調子は季節,月,時刻に応ずるものとされており,春は双調,夏は黄鐘調,秋は平調,冬は盤渉調といった習慣的な結びつきがある。これを〈時の調子〉という。調子はまた一定の情緒や状況とも関連づけられることがあり,たとえば盤渉調は深い哀しみをたたえた調子であるとされ,葬礼などで奏されることが多い。盤渉調《越殿楽(えてんらく)》はその代表曲であるが,同じく盤渉調の《白柱》《竹林楽》などはもっぱら葬礼曲として奏される。

雅楽曲は本来の調子から別の調子に渡し(移し)て編曲されることがあり,これを〈渡物(わたしもの)〉という。渡物は律なら律,呂なら呂の各調子の間で行われ(《林歌(りんが)》は例外的に高麗平調から唐楽の平調へ渡されている),現在《越殿楽》(平調,盤渉調,黄鐘調の3種があり,原曲は平調とも盤渉調ともいわれている),双調《鳥》(破,急。原曲は壱越調《迦陵頻(かりようびん)》の破,急)をはじめ,十数曲が行われている。

リズム

雅楽曲のリズムには非拍節的なものと拍節的なものとがあり,神道系祭式芸能では前者を静(しず)拍子,後者を揚(あげ)拍子ということがある。大陸系の楽舞では,非拍節的リズムは序破急(後述)の〈序〉の部分,および〈音取(ねとり)〉,〈調子〉(〈品玄(ぼんげん)〉〈入調(にゆうぢよう)〉),〈乱声(らんじよう)〉などにみられるが,リズム型そのものを表す用語はない。拍節的リズムは〈~拍子〉といって区別され,代表的なものに早(はや)拍子,延(のべ)拍子,只(ただ)拍子,八多良(やたら)拍子の4種がある。これらは,リズム周期の最小単位である〈小拍子〉が何拍の基本となる拍でみたされるかを示すもので,小拍子を洋楽の小節にたとえるなら,それぞれ4拍子,8拍子,6(2+4)拍子,5(2+3)拍子に相当する。拍子はたんにリズム周期を表すだけでなく,三鼓(鼓,鉦鼓,太鼓)の演奏パターンをも規定する。そこで,リズム型とそのくり返し回数とを示すことによって曲の規模,ひいては広義の楽式をも表現することができるのである。たとえば〈早四(よ)拍子,拍子8〉は,〈早拍子〉つまり四つの基本拍で一つの小拍子を形成し,〈四拍子〉すなわち四つの小拍子(16拍)で打ちものの演奏パターンが一巡する(この間に太鼓の強打音が1回ある)ことを意味しており,最後の〈拍子8〉によって打ちものの演奏パターン8回で曲そのものが一巡することを示している(以上はすべて唐楽の拍子型である)。このように打楽器の奏法とその周期および反復回数とによって楽曲の構成を表すやり方は,アジアのかなりの地域で行われているものである。

楽曲の構成

大陸系雅楽曲には1帖(1楽章)で1曲をなすものと,数帖で1曲をなす多楽章形式のものとがある。また,曲の規模と格とによって〈大曲〉〈中曲〉〈小曲〉といった等級(〈曲品〉という)があり,小曲は多く1帖1曲である。中曲には多楽章形式のものがあり,その基本形式は序・破・急の三部分構成であるが,完備しているもの(例,平調《五常楽》)はまれで,多くは〈破・急〉(壱越調《賀殿》),〈序・破〉(黄鐘調《喜春楽》)のように一部を欠いているか,〈破〉(黄鐘調《西王楽》)または〈急〉(平調《三台塩》)の1帖だけが伝えられている。序破急をリズム上よりみると,〈序〉は非拍節的リズムで〈序拍子〉といわれることがあり,このときの吹きものの吹奏法を〈序吹(じよぶき)〉という。ただ,拍子数は定められており,太鼓の打拍によって旋律が適宜区分される。〈破〉は多く延拍子でできており,〈急〉はほとんど早拍子である。

大曲はこれら小曲,中曲と異なる非常に特殊なもので,すべて多楽章形式をとっており,それも序破急の型にとらわれない個性的な構成をみせている(表3〈現行舞楽曲,管弦曲曲名一覧〉参照)。唐楽に4曲の大曲があり,〈四箇(しか)の大曲〉という。壱越調《皇帝破陣楽(おうだいはじんらく)》(廃絶),同《団乱旋(とらでん)》(廃絶),盤渉調《蘇合香(そごうこう)/(そこう)》および壱越調《春鶯囀(しゆんのうでん)》の4曲であったが,今は廃絶曲に代えて盤渉調《万秋楽》,平調《皇麞(おうじよう)》(ともに元来〈準大曲〉)を用い〈新制四箇の大曲〉とする。高麗楽も唐楽に倣い,《新鳥蘇(しんとりそ)》《古鳥蘇(ことりそ)》《進走禿(しんそうとく)》《退走禿(たいそうとく)》(いずれも高麗壱越調)の4曲を〈四箇の大曲〉とする。

以上,すべて〈当曲〉(演目の本体をなす楽曲)について述べたが,その前奏,後奏にあたる部分については〈管絃〉〈舞楽〉の項目を,また神道系祭式芸能などの構成については各項目を参照されたい。

歴史

神楽の起源として有名な〈天の岩屋戸〉前の歌舞をはじめ,《古事記》《風土記》《日本書紀》などに芸能関係の記事が多く,コト,フエ,ツヅミなど楽器に関する記述もかなりある。古くから行われていたこれら諸芸能は,直接・間接に雅楽の〈神道系祭式芸能〉につながるものであるが,それが体系化組織化され皇室の管理するところとなったのは,大陸楽舞の渡来,皇権の強化・安定という内外の事情を契機としている。

大陸楽舞の渡来

《日本書紀》その他によると,外国楽舞としての最古の記録は朝鮮三国の楽,すなわち新羅楽,百済楽,高麗楽に関するもので,《日本書紀》天武12年(684)1月18日条に〈三国の楽を庭中に奏す〉とあるので,それまでに三国楽(三韓楽)のすべてが伝わっていた。中国系楽舞の伝来経過は不明であるが,はじめて遣唐使の派遣された630年(舒明2)以後であろう。《続日本紀》大宝2年(702)1月15日条には《五帝太平楽》(一本には《五常太平楽》)という,唐楽らしきものの奏演が記されている。それ以前,612年(推古20)には伎楽が伝えられ,聖徳太子の政策によって,少年を集め桜井の地で教習させた。これ以後の外来楽の発展は,〈三宝を供養するには諸蕃楽を用いよ〉(《聖徳太子伝暦》)と語った太子の仏教興隆政策と深い関係にある。一方676年(天武4)2月には国内十数ヵ国に対して〈よく歌う男女および侏儒伎人を選んで貢上せよ〉との詔勅があり,外国楽舞の摂取と並行して国内歌舞の中央集権化も進行していたということはみのがせない。

令制と雅楽寮

《日本書紀》持統1年(687)1月1日条に〈楽官奏楽〉と書かれており,役職としての楽人の存在が示唆されているが,その制度の詳細を知りうるのは701年(大宝1)の大宝令(散佚)と養老令とによってである。今,後者の職員令(しきいんりよう)をみると雅楽寮は治部省に属する大寮,国風歌舞(くにぶりかぶ)ならびに外来楽舞の教習施設で,管理職から雑役まで総勢四百数十名という大規模なものであるが,実際に規定どおりの人員があてられたかは疑問である。うち,国風歌舞(計262名)については歌,儛,笛の師と生とを記すのみで個々の種目名を明記しないが,外来系のもの(計147名)には,唐楽,高麗楽,百済楽,新羅楽,伎楽の名がみえる。令制施行後も度羅楽(とらがく),林邑楽,渤海楽が渡来した。まず度羅楽(伝来の経緯も出自も未詳)が奈良時代初期に伝わり,731年(天平3)7月の雅楽寮定員改訂の際に度羅楽生62名が追加された。これは当時の唐楽生39名を大きく上回る。《婆理舞(ばりまい)》《久太舞(くたまい)》,《那禁女舞》(一本に《邪禁女舞》),《韓と楚と女を奪う舞》の四つが度羅楽の演目であった。このころ雅楽大属であった尾張浄足(おわりのきよたり)その他によれば,当時雅楽寮所轄の国風歌舞は久米舞,五節舞,田舞,楯臥舞,筑紫舞,諸県舞の6種目であった(《令集解》《続日本紀》)。このあと736年(天平8)には婆羅門僧正,仏哲らが来日して林邑楽が伝えられ,勅命により,もっぱら大安寺において伝習された(《東大寺要録》)。これが雅楽寮に編入されたのは平安時代,809年(大同4)3月のことである(《令集解》《類聚三代格》)。仏哲らの伝えた楽舞は《菩薩》《迦陵頻》《抜頭》《陪臚》《万秋楽》《蘭陵王》《安摩(あま)・二ノ舞》《胡飲酒(こんじゆ)》の8曲であったとされ,〈林邑八楽〉と称する。渤海楽の初見は《続日本紀》天平12年(740)1月30日条であり,次いで749年(天平勝宝1)12月25日に東大寺で奏された。雅楽寮との関係は明らかでない。

このような事情で雅楽寮の定員はたびたび改められたが,全体として削減されていった。他方,736年には〈歌舞所〉の〈諸王臣子〉らが〈古曲〉を奏した(《万葉集》巻六)。〈このごろ古舞さかんに興りて……〉とある。759年(天平宝字3)1月には〈内教坊の踏歌〉〈内裏の女楽〉が行われた(《続日本紀》)。9世紀に入って,右近衛将監であった興世書主(おきよのふみぬし)は和琴にすぐれており,816年(弘仁7)大歌所別当に任ぜられた(《日本文徳天皇実録》嘉祥3年(850)11月6日条の卒伝)。〈常に節会に供奉す〉とある。すでに《続日本紀》天応1年(781)大嘗祭の条に〈雅楽寮の楽および大歌〉と並記されている。また,《日本紀略》その他によれば,814年(弘仁5)以来,本来軍事を司る衛府の官人による奏楽がしばしば行われている。以上のような公的,準公的な機関による奏演がしだいに雅楽寮の地位を低下させていったことは想像にかたくない。

楽制改革

内外の楽舞が広範な人々によって奏演,享受され,また政治的にはいわゆる律令体制が崩壊しつつあった9世紀の半ば約50年間に,外来系の楽舞は大幅に整理され,日本化への大きな一歩を,しかし徐々にすすめた。今日これを〈楽制改革〉という。そのおもな内容は以下のようであった。(1)楽器の整理統合。代用可能なものは一方を廃する。例えば箜篌(くご)は箏(そう)に吸収された。次に,同種のものは一方を選択し他を廃する。例えば琵琶では4弦のものが選ばれ5弦のものは廃された。また,趣味に合わせて,竽(う),大篳篥といった低音楽器も廃された。(2)種々雑多であった外来楽を唐楽,高麗楽に二大別し,それぞれ左方,右方とした。従前の唐楽と林邑楽とは左方に,三韓楽と渤海楽とが右方に配された。これにともなって左舞の〈答舞(とうぶ)〉としての右舞が定められ〈番舞(つがいまい)〉が行われるようになった。(3)雑多であった唐楽の調子を基本的な6種の〈母調子〉に整理し,他の調子は,例えば沙陀調(さだちよう),壱越性調(いちこつせいちよう)を壱越調の,また性調,水調(すいちよう),乞食調(こつじきちよう)をそれぞれ平調,黄鐘調,太食調の〈枝調子〉とするなど,いわゆる〈六調子〉の体系をまとめた。以上のほか,古代以来の神道系祭式芸能に篳篥,竜笛といった外来系の楽器を取り入れるなど新しい様式を整えたのもおおむねこの時期であるという。

雅楽の繁栄

このような改革・整理は内外楽舞の深い理会,体験とその普及とを前提とせずには考えられない。事実,このころ皇族,貴族から管絃にすぐれた人物が輩出している。当然,鑑賞眼も鍛えられてくる。先述のとおり9世紀初めから下級官人である衛府の人々の奏楽がさまざまな目的に供されていたが,9世紀末ころにはそれが貴族の趣味にこたえきれなくなってくる。889年(寛平1)4月24日,宇多天皇はその日記(《寛平御記》)に〈近衛府の歌舞(うたまい)するところ,極めて以って冷淡(すさま)じ。仍はち殿上人らを喚びてふたたび歌舞せしむ〉と記した。政治的意味の強い式楽としての雅楽がしだいに鑑賞芸能としての娯楽的性格を前面に出してくるのである。この傾向はその後も続き,10世紀に入ると〈御遊〉という形で,もっぱら鑑賞のために管絃などが行われるようになった。

このような風潮のうちで邦人作曲家によって外来楽の様式を模した作品が多くつくられ,大戸清上(おおとのきよかみ)の《北庭楽》《拾翠楽》《海青楽》《壱団橋》,藤原忠房の《延喜楽》,源博雅の《長慶子(ちようげいし)》など,その多くは今日も演奏されている。また9世紀前半ころに催馬楽,10世紀末までには朗詠という,いずれも声楽中心の新しい種目がつくられた。やがて雅楽寮の活動は《延喜式》にみられるように,儀式,祭式への出仕に限定され,かわって10世紀半ばころには常設されるようになった〈楽所(がくしよ)/(がくそ)〉が準公的な機関として幅広い演奏活動を行った。

中世~近世

平安時代末期になると,地下(じげ)の楽人とは別に準家業として雅楽の特定の種目や楽器を伝承する貴族が現れた。一例をあげると,朗詠には当時藤家(とうけ),源家(げんけ)の2流があり,藤家は源博雅にはじまり藤原氏北家の人々を中心に伝承され,鎌倉時代まで続いた。源家は宇多天皇皇子の敦実(あつみ)親王から,いわゆる宇多源氏の系統に伝承され,室町時代に絶えた。

鎌倉時代に入り政治の実権が完全に武家の手に渡ると,皇室の経済力は衰え,また白拍子,田楽などの芸能に衆人の興味が集中して,皇室系楽人は困窮に陥る。これは楽人が家芸を秘守する傾向に拍車をかけたが,そのため応仁の乱(1467-77)は雅楽の伝承に潰滅的な打撃を与えた。他方,経済的に安定していた大寺社では法会,神事に際して雅楽曲を奏することが行われ,なかにはそのために専属の楽人を擁するものもあって伝統は比較的よく保たれていた。そこで皇室は16世紀後半,2回にわたって四天王寺および南都興福寺から楽人を召集して宮廷楽人と併せた。それぞれ天王寺方,南都方,京都方といい,この三方からなる奏演者集団を〈三方楽所(がくそ)〉または〈三方楽人〉と総称する。京都方は多(おおの)家,山井(やまのい)(大神(おおが))家,安倍家,豊(ぶんの)(豊原)家の4家,天王寺方は太秦(うずまさ)または秦(はた)姓,薗(その)家,林家,岡家,東儀(とうぎ)家および安倍姓東儀家の5家,南都方は上(うえ)家,西(にし)家,辻家,芝家,奥家,東(ひがし)家,窪家,久保家の8家であり,これによって大規模曲の上演がふたたび可能になった。

江戸時代には幕府の政策として朝儀が重んぜられ,三方楽所に〈楽所料〉として土地が封ぜられるなど,雅楽も保護された。1642年(寛永19)には江戸城紅葉山の徳川家康廟での祭祀のため,三方楽所の楽人数名を移住させ,ここに〈紅葉山楽所〉が成立した。また,応仁・文明の戦乱期に伝承を失った催馬楽をはじめ東遊,久米舞なども江戸時代に復元もしくは新作されて復興したのである。

近代~現代

新政府発足後,1870年(明治3)11月に楽所,雅楽寮は廃され,かわりに雅楽局が設けられ,三方楽人,紅葉山楽人も統合されて,秘曲・秘伝の類は皇室に奉還された。のち式部寮雅楽課(1871),宮内省雅楽課(1875)と推移する。この間,73年には雅楽教習の道が華族,楽人から一般人に開放された。やがて各家各系の伝承を整理することが必要になり,76年,88年の2回にわたって演目を選定,記譜法なども統一された(《明治撰定譜》)。84年宮内省式部雅楽課と改称,7年間の教習課程が定められ,その後88年に雅楽部,そして第2次大戦後1949年6月1日付で総理府宮内庁式部職楽部となり,55年重要無形文化財の総合指定の認定を受けた。

現在の楽部は〈楽師〉はじめ30名ほどの人員で構成され,そのほか楽師を目ざす〈楽生〉がある。楽生には原則として7年間の教習課程が定められており,吹きもの,弾きもののそれぞれ1種,打ちものはひととおり,左舞・右舞のどちらか一方と,洋楽器1種が必修とされる。おもな活動は皇室の祭祀での奏演,春秋2回の公開演奏のほか,依頼による出張演奏も行う。国賓来日の際,皇居での晩餐会では相手国の国歌など洋楽も演奏する。皇室関係のほかにも寺社,宗教法人の下部組織として,また同好会として全国に多数の雅楽演奏団体があり,祭祀への出仕,国内外での公演など多彩な演奏活動を行っている。それらの中には天王寺楽所や南都楽所の伝統を受けつぐものがあり,宮内庁楽部の現行曲にない演目を伝承していたり,独自の,または古式の演出を継承しているなど注目すべきものが少なくない。

雅楽の特徴とその影響

日本にもたらされた雅楽は中国の宮廷俗楽であって,いわゆる郊祀廟堂の楽ではなかったが,《令義解》(833)は雅楽頭の職掌を〈文武の雅楽,正舞,雑楽……〉と記しており,雅楽を公的な雅正の楽と規定している。実際には散楽のように,曲芸や滑稽戯を中心とする演目もないではなかったが,やがて廃された。雅正を志向するということが雅楽の第一の特徴である。次に音楽の性格として,とくに管絃の抽象性をあげることができる。日本音楽の多くの種目は声楽曲であり,特定の意味内容を有する詞章をもっている。これに対し管絃は,箏曲段物や尺八曲の一部などと同様に,曲自体である感情や意味内容を伝えるのでなく,音の持続と調和およびその形式美が曲を支えている。また,他種目の多くが相対音高すなわち歌い出しを任意の音高にとることができるのに対し,雅楽曲はつねに絶対音高で演奏される。さらに,楽譜というものが重視されるのも特徴的で,さまざまな按譜法(記譜法)が工夫された。

このような特徴をもつ雅楽は後代の芸能に大きな影響を与えた。芸能に限らず〈二の舞を踏む〉〈二の句がつげぬ〉など,今日の日常語にまで雅楽を出自とする語がある。この影響の広汎さは,雅楽が最初に伝来し,しかも本格的な体系をもつ大規模な芸能であったことを思うならば,むしろ自然である。まず,箏,笛,鼓などの楽器は民間にわたり工夫が加えられて,さまざまな種目に応用された。またその按譜法は声明(しようみよう)譜とともに後世の按譜法に多大な示唆を与えている。音楽の構造よりみるならば,外来楽の井然(せいぜん)たる拍節構造は管絃の伝統を直接うけつぐ筑紫箏,箏曲組歌にそのまま継承され,一曲の構成部分としての序破急は,能の大成者世阿弥により鮮やかに換骨奪胎されて,能楽のみならず華道,茶道,連歌などの諸芸能の基本理念に加えられるに至った。序破急に限らず,雅楽は後代日本音楽のほとんどすべての種目に,その豊富な〈用語〉を提供したのである。

雅楽の文献

一般に雅楽に関する著述を〈楽書〉といい,とくに《教訓抄》(狛近真,1233),《体源鈔》(豊原統秋,1512),《楽家録》(安倍季尚,1690)の3書を〈三大楽書〉と称するが,これに《続教訓抄》(狛朝葛,1322)を加えて四大楽書ということもある。いずれも理論書というよりは当家の伝承を書きとどめたもので,系譜,奏演記録,故事来歴などをおもな内容としている。中国の楽書で記録上はじめて日本へもたらされたのは,735年(天平7)4月,入唐留学生吉備真備が聖武天皇に献じた《楽書要録》である。則天武后の撰とされ,もと10巻あったが,大部分が散佚した。やがて日本でも楽書がつくられるようになり,古くは845年(承和12)113歳で舞を演じたという尾張浜主(おわりのはまぬし)の《五重記》,貞保親王(870-924)の《十操記》がある。2人の著者の真偽に関して今日ではおおむね否定的であるが,《五重記》は独特の芸位論に,また《十操記》は拍子による笛の吹きわけに特徴がある。両者を併せ《五重十操記》として流布している。以後,大神惟季(?)《懐竹抄》,大神基政《竜鳴抄》(1133),凉金《管絃音義》(1185),中原有安《胡琴教録》(1190),藤原師長《三五要録》《仁智要録》,俊鏡《糸竹口伝》,藤原孝道《夜鶴抄》《新夜鶴抄》《知国秘抄》,隆円《文机談》などが生まれた。1233年(天福1)の《教訓抄》は最初に現れた包括的な楽書で,《続教訓抄》はこれをうけつぐものである。その後も楽書は書かれたが,応仁の乱後の混乱期に書かれた《体源鈔》には伝統存続への強い危機感がにじみ出ている。これに対し,三方楽所が成立し治安も整った江戸時代の楽書《楽家録》は,全編が井然と構成され,ある種のゆとりさえ感じられる。

近世楽書のいま一つの特徴は音律論への強い関心であって,この系統のものとして中根元圭(璋)《律原発揮》(1692),中村惕斎(てきさい)《筆記律呂新書》,鈴木蘭園《律呂弁説》(1815)などがあり,漢学者,考証学者の活躍が目だつ。他方,国学者は古代歌謡の詞章注釈を盛んに行った。また,小川守中《歌儛品目》(1822)は雅楽の曲目や用語を整理し解説を加えるという新しい趣向のもので,いわば〈雅楽事典〉の体である。

以上のほか系譜(血脈),奏演記録(《御遊抄》など),記録(《楽所補任》など)も基本資料であり,その他,史書,日記,文学書や古文書にも参照すべきものが少なくない。上述の楽書のおもなものは《日本古典全集・音楽》(正・続),《群書類従・管絃部》(正・続),《日本歌謡集成》,《陽明叢書》などの叢書・全集はじめ,比較的参照しやすい形で出版されているが,まだ研究者の渇を癒すにはほどとおい。さらに,大部分のものは校合,校訂,本文決定という文献操作の基礎作業すら行われていないというのが,残念ながら研究の現状である。

執筆者:田辺 史郎

表1-雅楽の種目別楽器編成一覧

表2-唐楽六調子

表3-現行舞楽曲・管絃曲曲名一覧

表3-現行舞楽曲・管絃曲曲名一覧(つづ…

表3-現行舞楽曲・管絃曲曲名一覧(つづ…

表3-現行舞楽曲・管絃曲曲名一覧(つづ…

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「雅楽」の意味・わかりやすい解説

雅楽

ががく

古代中国を起源とし日本、朝鮮、ベトナムなどに広く伝わった音楽。「雅正の楽」の意で、国家の荘厳(しょうごん)をなすために用いられ、民衆の間で親しまれる「俗楽」と区別される。宮廷・寺社の儀礼・祭礼における正式な音楽で、大規模な楽器編成をもち、歌舞を伴うことが多い。中国の文化的・思想的影響のもとに各国で独自の分野がつくられ、それぞれの民族固有の楽器も使用される。現在中国では衰滅し、その他の国で伝承されている。

[橋本曜子]

中国と朝鮮の雅楽

中国の雅楽

狭義には儒教思想に基づく天地宗廟(そうびょう)のための祭祀(さいし)の楽を意味し、広義にはこれに宮廷の娯楽用の楽である宴饗楽(えんきょうがく)を含む。

雅楽の名称は春秋時代に孔子(前552―前479)が、鄭(てい)・衛国の音楽を鄭声(ていせい)、舜(しゅん)帝や周の文王・武王の作といわれる音楽を雅声と称し、とくに後者を尊んだことに始まる。伝説には周の文王・武王のとき(前12世紀)すでに文武の舞が定められ、六律六呂(りくりつりくりょ)、五声八音六舞をもって大合奏をしたという。戦国時代になると、諸子百家争鳴のなかで儒家が礼を尊び仁を最高の徳とする礼楽思想を唱え、これを思想的に表現する正統な音楽として雅楽を位置づけた。当時は祖先を祀(まつ)る「廟祭(びょうさい)楽」、天地自然の神を祀る「郊祀(こうし)楽」、朝廷の娯楽用の「宴饗楽」の3種があり、楽器は琴(きん)・鐘(しょう)・瑟(しつ)・磬(けい)・管(かん)・籥(やく)・笙(しょう)・篪(ち)・缶(ふ)・柷・敔(ぎょ)・鼓(こ)など約20種を用いたという。これらの楽器は儒教の陰陽五行説と結んで、宇宙を構成する八つの要素、金・石・絹・竹・匏(ふくべ)・土・革・木という分類に従って、各材質により八つに分けられた。これを「八音」という。秦(しん)の始皇帝は文教統一政策をとり雅楽はいったん停滞したが、続く漢代では前漢の高祖(在位前206~前195)が周制の宗廟祭祀の楽を復興するとともに太楽(たいがく)署という雅楽を担当する機関を設け、雅楽は制度的にも確立された。以後代々の皇帝が楽曲の補充と整備に努め、後漢(ごかん)の章帝(在位75~88)は郊祀楽として、黄帝・堯(ぎょう)帝・舜帝ら6帝王の徳をたたえる「六代の楽」を制定した。このころには周伝来の各種の楽器に新しく西方伝来の琵琶(びわ)、箜篌(くご)などを加え、全部で約30種の楽器が使われ、周制では独立していた歌舞が器楽とともに演じられるようになった。三国時代から晋(しん)・南北朝・隋(ずい)時代は政情が不安定で、雅楽の発展はみられない。南朝宋(そう)では武帝(在位420~422)、文帝(在位424~453)、孝武帝(在位453~464)らが雅楽の復興を企て、隋では牛弘が589年に宋・斉(せい)両朝の雅楽を採用したが効果は少なく、むしろ国家変動に乗じて伝来した西域(せいいき)楽・朝鮮楽と中国の俗楽が融合した宴饗楽(後の燕(えん)楽)に進展がみられ、宮廷で重んじられた。

雅楽が国際的な音楽として内容を充実させたのは唐時代である。唐代の雅楽には、国家行事に用いられる宴饗楽(狭義の雅楽)、宮廷の娯楽として北方東胡(こ)民族の音楽を取り入れた胡楽、漢以来中国固有の俗楽があった。日本にはこの唐代の俗楽が雅楽として伝わったといわれる。初代高祖(在位618~626)は626年『予和』『順和』『永和』など12の曲を集めた「十二和の楽」を制定し(「大唐雅楽」という)、玄宗(在位713~755)は718年これにさらに『械和』『豊和』『宣和』の三和を加えて大成した。この雅楽を唐代最高峰のものとしてとくに「開元雅楽」という。元代の書『文献通考』によれば、この雅楽は「堂上登歌(とうか)」と「堂下楽懸(がくけん)」が交替して行われるもので、前者は歌を主体に器楽合奏のついたもの、後者は総勢300人余りも要する舞と器楽の融合したものであったという。このうち堂下楽懸が朝鮮に下賜され、現在朝鮮の雅楽はこの古制を伝えていると考えられる。また隋の楽官、鄭訳(ていやく)(540―591)が考案した七声十二律八四調の理論が、唐代では胡楽・俗楽の調名を十数個取り入れた形で新たに完成された。これは、一つの調は一定の七音音階からなる「律」というもので規定されるとするもので、すべて「律」の階名は宮(きゅう)・商(しょう)・角(かく)・変徴(ち)・徴・羽(う)・変宮を基本とする。一つの律に対して各音を主音としてつくられた宮調・商調・角調などの調がつねに7通り成り立ち、十二律に対してその7倍の八四調が成り立つという理論である。その一部が日本に伝わり雅楽の「六調子」となった。

唐代の「十二和」は、五代十国時代には「十二順」、宋代には「十二安」と読み替えられ、『高安』『理安』『静安』など曲名と内容が一新された。また胡楽・俗楽は一括して燕楽と称され、狭義では明らかに雅楽と区別されるようになった。宗廟の祭祀にはしばしばこれら燕楽が歌舞とともに奏された。北宋の神宗(在位1067~1085)は新しい雅楽として「大晟楽(たいせいがく)」を制定、のちにはこれを教習する大晟楽府も設立された。北・南宋は雅楽研究の進んだ時代でもあり、勅選の楽書が編まれたほか、南宋の蔡元定(さいげんてい)は『燕楽書』や『律呂新書』を著した。とくに音律に関する議論が盛んで、実際に律を改定したり、阮琴(げんきん)などそれにあわせた新楽器が考案されたりした。北方民族の建国した元代にはフビライ・ハンが雅楽を試みるが定着せず、明(みん)代初年になって「太楽」「郊祀の楽」が制定(1368)され、ふたたび漢民族の伝統につながる雅楽が整えられた。清(しん)代には多くの楽曲を清朝風に改作し、文武の舞も整えられた。しかしアヘン戦争(1840~1842)後政情不安定が続き、1912年、清朝滅亡と同時に宮廷雅楽は衰滅、さらに儒教排斥の新文化運動の波が広がると、各地の孔子廟雅楽も次々と廃絶された。現在では台湾に清代初めに移された孔子廟祭祀の楽が残るのみである。

[橋本曜子]

朝鮮の雅楽

他の民俗音楽と区別して「正楽(せいがく)」ともいう。狭義には文宣王(ぶんせんおう)廟(略して文廟)という中国から伝来した孔子廟の祭祀の楽を、広義にはそれに俗楽・宴楽・軍楽を加えた李(り)王家に伝わる宮廷音楽全体をさす。俗楽はさらに宗廟の祭楽と宮中の宴礼に用いる法楽からなる。文廟の祭楽は中国の古制に従い春秋の二季に行われ、宗廟の祭楽は宗廟をはじめ先農・社稷(しゃしょく)・永寧殿など各種の祭祀に行われる。いずれの祭楽においても楽器編成の異なる2種の楽、軒架(けんか)楽と登歌(とうか)楽が交互に繰り返され、文武の佾舞(いつぶ/いつまい)が舞われる。楽器はそれぞれの楽について編鐘(へんしょう)・編磬(へんけい)・觱篥(ひちりき)・壎(くん)・篪(ち)・拍(はく)・柷(しゅく)・敔(ぎょ)など14~15種類が用いられ、演奏者は歌を担当する人々とともに所定の位置に配置される。佾舞は中国伝来の群舞で、6列6行36人で舞う「六佾の舞」と、8列8行で舞う「八佾の舞」がある。宮中の宴礼楽である法楽は、編鐘・特鐘・編磬・特磬・笙(しょう)・琵琶(びわ)・洞簫(どうしょう)など20種以上の楽器が用いられ、宋から伝来したものや、李朝の太宗・世宗・純祖のときつくられたものなど42曲がある。高麗(こうらい)朝伝来の『太平春之曲』、李朝世祖のときの『表正万方曲』などは、それぞれ「本令」「霊山会相」などという俗称でよばれ、しばしば演奏されている。

朝鮮では三国時代より中国音楽を盛んに摂取した。とくに漢や北方民族と地理的に接触している高句麗(こうくり)は直接それらの影響を受け、新羅(しらぎ)の音楽はもっとも民族色の濃いものとなった。百済(くだら)・新羅・高句麗の音楽は隋・唐に献上されたほか、三韓楽と総称されて日本に伝わった。中国の雅楽が初めて伝わったのは高麗(こうらい)朝である。1106年睿(えい)宗文孝王(在位1105~1122)のとき、宋の雅楽の一種である「大晟楽」が伝わり、音楽をつかさどる官署として太楽署(典楽署とも)が設けられた。これを狭義の雅楽、宋の俗楽と新羅統一時代の宮中宴楽をあわせたものを唐楽、古来の朝鮮音楽を郷楽(ヒァンアク)として、この三者の鼎立(ていりつ)が李朝まで続いた。忠烈王(在位1274~1308)は中国から祭器・楽器を積極的に摂取し、恭愍(きょうびん)王(在位1351~1374)は、蒙古(もうこ)襲来により衰滅しかけた雅楽を明の太祖に楽器や楽人を請うて1370年に再興するなど、歴代の王は宮廷音楽の整備に力を尽くした。高麗朝470年間は、中国が唐・宋・元・明と変遷する一方で国情は安定し、吸収した雅楽を朝鮮独自のものにつくりかえた時代と考えてよい。

李朝では、太宗(在位1400~1418)が明の音楽の移入と整理に努め、雅楽・俗楽・宴楽・軍楽の制が完備された。4代世宗(在位1418~1450)の時代になると、朴堧(ぼくせん)(1377―1458)を中心として一連の改革がなされ、李朝雅楽が確立した。朴堧は新羅より伝承される古楽や宋伝来の宴饗楽、唐代の雅楽を研究し、かつ朝鮮のものとして集大成し、雅楽をつかさどる機関として掌楽院を設けて制度化した。この時期には楽器の改良が企てられたり、『定大業』『竜飛御天歌』などの新作がつくられたり、また「井間譜(せいかんふ)」という東洋最古の定量楽譜が考案されるなど、一連の改良がなされた。成宗康靖王(在位1469~1494)の1493年には、朝鮮最高の楽書といわれる『楽学軌範』全9巻3冊が編集された。16~17世紀にかけては日本の侵略(文禄(ぶんろく)・慶長(けいちょう)の役)、女真族の侵入(丙子胡(こ)乱)が続き李王家の国力は衰えた。そのなかで、高宗(在位1863~1907)は掌楽院を掌楽課と改め、純宗(在位1907~1909)は古制にのっとり大規模な宮廷音楽の復興を企てたが成果は乏しかった。1910年の韓国併合以後は、日本の政略によって日本文化が強制され、李王家雅楽は滅亡に瀕(ひん)した。

第二次世界大戦後、日本から独立すると、南北問題が生じ、朝鮮は南北に二分された。北朝鮮では新しい国家建設のため伝統音楽に対して批判的な態度がとられたが、韓国(大韓民国)では雅楽を中心に伝統音楽を総じて「国楽」と称することとし、その保護育成のために1951年、李王家に属していた雅楽部を母体として韓国国立国楽院が発足した。1950年代からは大学でも国楽研究が盛んとなり、雅楽は文廟・宗廟の祭礼など本来の伝統的な行事で演奏されるほか、さまざまな研究機関で他の民俗音楽とともに教習されている。

[橋本曜子]

日本の雅楽

日本の雅楽は、古来より宮廷で育成された正統な音楽という意味で、現在宮内庁楽部で演奏される伝統音楽の諸種目をさし、狭義にはそのうち中国・朝鮮より伝来した大陸系のものをさす。伊勢(いせ)神宮や大阪の四天王寺など各地の社寺にも固有の伝承があり、また民間芸能と結び付き多様な形でも見受けられる。

[橋本曜子]

雅楽の分野とその楽器編成

神道系のもの

神楽(かぐら)・東遊(あずまあそび)・大直日歌(おおなおびのうた)・倭歌(やまとうた)・大歌(おおうた)・久米歌(くめうた)・誄歌(るいか)。古来より神の招魂・鎮魂を祈願して行われる神道(しんとう)の儀礼に用いられるもの。天皇即位式典の久米歌、春分の日の皇霊祭に行われる東遊など、宮中の特定の儀礼において非公開で奏されることが多い。神楽は里神楽と区別して御神楽(みかぐら)ともいう。神楽歌・東遊歌などと称していずれも特定の歌詞を歌い、葬儀に用いる誄歌を除いてはすべて倭舞(やまとまい)・久米舞(くめまい)などと称する舞を伴う。楽器編成は原則的に神楽笛あるいは竜笛(りゅうてき)・篳篥(ひちりき)・和琴(わごん)・笏拍子(しゃくびょうし)各1人で、日本在来の神楽笛・和琴・笏拍子を用いることに特色がある。篳篥・神楽笛(または竜笛)は歌の旋律に沿って演奏する。

[橋本曜子]

大陸系のもの

唐楽(舞楽と管絃(かんげん))・高麗楽(こまがく)(舞楽のみ)。5世紀より日本に伝来したさまざまな大陸の音楽は、9世紀なかばに唐楽・林邑楽(りんゆうがく)など中国系の音楽を主体とする唐楽と、三韓楽・渤海楽(ぼっかいがく)など朝鮮系の音楽を主体とする高麗楽に整理統合され、その2分野が今日まで踏襲される。現在唐楽は約80曲、高麗楽は約20曲ある。唐楽・高麗楽とも舞を伴う「舞楽」を主体とするが、唐楽には純粋な器楽合奏である「管絃」の演奏形態がある。

舞楽においては唐楽・高麗楽はそれぞれ左方の楽・右方の楽と称され、面、舞装束、舞人の登退場の方法、楽器編成などすべてにわたって対照をなすよう細かな取決めがある。舞台後方に座す楽器奏者(管方(かんかた))も本来左右に分かれて配置されたのであり、客席の正面から見て左舞(さまい)は左方の楽によって左から、右舞は右方の楽によって右から登場するのが決まりである。そして左舞・右舞を交互に演ずるのを「番舞(つがいまい)の制」という。『陵王(りょうおう)』と『納曽利(なそり)』、『迦陵頻(かりょうびん)』と『胡蝶(こちょう)』など、内容上対(つい)をなすような組合せが決まっており、2曲続けて上演される。実際の番組では、舞台を浄(きよ)めるために「振鉾(えんぶ)」の舞がまず左右の舞人で舞われたのち、「番舞」が数番重ねられ、散会の合図に『長慶子(ちょうげいし)』が演奏される。各楽曲は、舞人が登退場するための前奏・後奏曲を伴って演奏されるのが普通である。これに対し本来の曲を「当曲(とうきょく)」という。たとえば唐楽『陵王』の場合は、管方により「小乱声(こらんじょう)」が奏されたのち、「乱序(らんじょ)」によって舞人が登場し、「囀(さえずり)」という無伴奏で始まる舞が舞われて、「音取(ねとり)」「当曲」が演奏され、「安摩(あま)乱声」で退場する。楽器編成は、唐楽では三管三鼓と称し、篳篥・竜笛(横笛(おうてき)とも)・笙(しょう)、および太鼓・鉦鼓(しょうこ)・鞨鼓(かっこ)を用いるのに対し、高麗楽では篳篥・高麗笛(こまぶえ)、および太鼓・三ノ鼓(さんのつづみ)を用いる。このうち合奏の中心となる旋律を受け持つのは篳篥と笛(竜笛または高麗笛)である。

また舞楽は、舞の動きの特徴から次のように分類される。(1)平舞(ひらまい) 列をつくって優雅に舞うもの。『万歳楽(まんざいらく)』『仁和楽(にんならく)』など。(2)走舞(はしりまい) 舞台上を活発に跳躍するもの。『陵王』『納曽利』など。(3)武舞(ぶのまい) 楯(たて)などの武具を用いるもの。『太平楽(たいへいらく)』など。(4)文舞(ぶんのまい) 武具を用いないもの。『春鶯囀(しゅんのうでん)』など。ただしほとんどの平舞は文舞なので、通常この両者は区別しない。このほか、本来子供によって舞われる「童舞(わらわまい/どうぶ)」(『迦陵頻』など)がある。また『陵王』など、本来は大人用の舞でも、直面(ひためん)で童舞として舞われることもある。

管絃は舞を伴わない純粋な器楽合奏で、広義にはこれと同時に演奏される催馬楽(さいばら)や朗詠(ろうえい)も含む。平安時代中期貴族の御遊(ぎょゆう)において考え出されたもので、元来、呂(りょ)調と律調の曲を交互に演奏し、その間に催馬楽・朗詠を歌ったという。管絃でも、「当曲」を奏する前にその曲の調子を示す「音取」や「調子」という短い曲を奏するのが普通で、これには「音頭(おんど)」とよばれる各楽器の主奏者があたる。また舞楽では拍節感を明確に出して奏するのに対し、管絃では各楽器の特色を出し技巧を駆使するため丹念に間合いを計って奏する。前者を「舞楽吹き」、後者を「管絃吹き」と称する。また管絃には「残楽(のこりがく/ざんがく)」という特殊な奏法がある。これは楽曲を数回反復する間にしだいに楽器の数を減らしていくもので、最後は篳篥が元の旋律を断片的に奏し、そのなかを箏(そう)が「輪説(りんぜつ)」と称する技法を即興的に入れながら独奏して終わる。『越天楽(えてんらく)』などでしばしば行われ「残楽三返」「残楽五返」が通例。楽器編成は、舞楽の編成に琵琶・箏の二絃を加えたもの。「三管立て」と称し篳篥・竜笛・笙各3人、琵琶・箏各2人、太鼓・鉦鼓・鞨鼓各1人というのが正式の形で、そのほか管楽器の人数により「二管立て」「一管立て」がある。

[橋本曜子]

平安時代の歌曲

催馬楽・朗詠。催馬楽は諸国からの貢物を負わせた馬を「駆り催す」歌が語源ともいわれ、地方の馬子唄(まごうた)や俗謡を器楽伴奏で歌う。朗詠は漢詩文の詠唱で、両者とも舞はない。現在催馬楽は『更衣(ころもがえ)』『席田(むしろだ)』など6曲、朗詠は『東岸(とうがん)』『春過(はるすぎ)』など14曲残っている。催馬楽に用いる楽器は唐楽の三管二絃に笏拍子(しゃくびょうし)、朗詠は三管1人ずつでより声楽本位となっている。

[橋本曜子]

調子と拍子

中国の音楽理論を導入し日本化された雅楽の理論、とくに調子と拍子の理論は後の日本音楽の規範となった。十二律の音名は、盛唐の唐古律に基づき基音をdとして、壱越(いちこつ)・断金(たんぎん)・平調(ひょうじょう)・勝絶(しょうせつ)・下無(しもむ)・双調(そうじょう)・鳧鐘(ふしょう)・黄鐘(おうしき)・鸞鏡(らんけい)・盤渉(ばんしき)・神仙(しんせん)・上無(かみむ)。階名は宮(きゅう)・商(しょう)・角(かく)・徴(ち)・羽(う)の五声とそれに変徴・変宮を加えた七声である。雅楽の調子には律と呂という二つの音階があり、それぞれの宮音(主音)の音名によって、律には平調(ひょうじょう)・黄鐘調(おうしきちょう)・盤渉調(ばんしきちょう)、呂には壱越調(いちこつちょう)・双調(そうじょう)・太食調(たいしきちょう)があるとする。これらを「雅楽の六調子」という。高麗楽には高麗壱越調・高麗平調・高麗双調があるが、高麗笛が竜笛よりすこし短いため唐楽の同名の調子より長2度ずつ高い。このうち高麗平調・高麗双調はあわせて4曲しかなく、ほとんどが高麗壱越調である。実際には篳篥と竜笛の使用音は理論どおりではなく、とくに下無(嬰(えい)ヘ)と上無(嬰ハ)を含む旋律では、篳篥はグリサンド奏法の「塩梅(えんばい)」、竜笛は下無(嬰ヘ)と勝絶(ヘ)の中間の不安定な音を多用して、音高の固定した笙・琵琶・箏と音高が部分的に擦れ合うこととなる。旋律はこれらの装飾音を含んだ一定の旋律型の組合せからなり、旋律型は各調子に共通して用いられる。雅楽には「渡物(わたしもの)」という一種の移調曲があり、盤渉調『越天楽』に対して平調・黄鐘調の『越天楽』、壱越調『鳥の急』に対して双調のそれなど十数曲ある。「渡物」は春夏秋冬を「雅楽の六調子」に対応させる「時の調子」の概念から日本で生まれたと考えられる。

拍子は無拍節な拍子「序拍子(じょびょうし)」と、拍節的な拍子に分かれる。序拍子は「音取」「調子」「新楽乱声(しんがくらんじょう)」「小乱声(こらんじょう)」など当曲以外の曲に、拍節的な拍子は当曲にみられる。拍節的な拍子には早四拍子(はやよひょうし)・早八(はやや)拍子・延(のべ)四拍子・延八拍子・早只(はやただ)四拍子・早只八拍子・夜多羅(やたら)四拍子・夜多羅八拍子がある。延・早などは「小拍子(こびょうし)」とよぶ基本単位の拍数を示し、四・八拍子はそれぞれ小拍子4個または8個ごとに太鼓が打たれることを示す。鞨鼓・鉦鼓はこの太鼓の周期を目安としてそのなかで特定のリズム型を奏する。なかでも鞨鼓は合奏全体のテンポを、楽曲を通じて緩から急へ促す先導的役割を果たす。高麗楽には高麗四拍子・揚(あげ)拍子・唐拍子があるが、ほとんどは高麗四拍子である。

[橋本曜子]

教習法

歌・舞・楽器の教習はそれぞれ専門の師について口伝(くでん)で行われる。たとえば篳篥を習うには篳篥の師について1曲ずつ楽曲の旋律を口伝えで歌い覚え、のち楽器演奏に入る。教習用のこの歌を「口唱歌(くちしょうが)」または「唱歌」という。楽譜は歌・舞・楽器別に分かれ、楽器譜はさらに各楽器ごとに編まれている。これらは口唱歌や種々の口伝を保つ備忘録としての性格が強く、広く一般の間で読譜し演奏するためのものではない。教習する楽器も任意ではなく、原則として篳篥・竜笛を習得した者が琵琶・箏を習い、管・絃両方の楽器に通じた者が打楽器を学ぶ。なかでも鞨鼓は全奏者のうちもっとも優れた者が担当し、全体の指導にあたる。明治以前には「三方楽所(さんぽうがくそ)」と称する京都・奈良・天王寺の楽所で特定の家の子弟にのみ教習され、たとえば天王寺方では林家が笙、東儀家が篳篥などというように家ごとに分担が決められ、一子相伝で伝えられた。現在流布している楽譜は、明治時代に三方楽所の伝承を集成した『明治選定譜』に基づいている。

[橋本曜子]

歴史

雅楽の歴史は5世紀から8世紀にかけてのアジア諸地域の音楽の伝来に始まる。『日本書紀』には允恭(いんぎょう)天皇崩御のとき(460?)新羅(しらぎ)の楽人が多数参列し、612年(推古天皇20)には百済(くだら)の味摩之(みまし)が大和(やまと)桜井で伎楽(ぎがく)を教授したという記述がある。新羅・百済・高句麗(こうくり)の音楽は三韓楽と称され、683年(天武天皇12)には宮廷で奏されたという。736年(天平8)には林邑楽(りんゆうがく)が仏哲によって、そのほか年代は明らかでないが度羅楽(とらがく)・渤海楽(ぼっかいがく)も同じころ渡来したという。630年(舒明天皇2)からは遣唐使の派遣によって唐楽が伝えられ、これら諸国の音楽は仏教の荘厳(しょうごん)として積極的に摂取された。701年(大宝1)には大宝律令(たいほうりつりょう)により治部省のもとに雅楽寮が置かれ、和楽とともに三韓楽・唐楽が宮廷の楽舞として教習されることとなった。多様な外来楽は制度的に広められ、仁明(にんみょう)天皇(在位833~850)のころから約半世紀にわたってしだいに日本的なものに改変されていく。これを「平安の楽制改革」と称する。

平安の楽制改革のおもな内容は、(1)楽曲・楽舞を唐楽・高麗楽の2分野に整理統合し、前者を左方の楽、後者を右方の楽として対比を明確にしたこと、(2)大型の笙である竿(う)・大篳篥・尺八(古代尺八)などが使用されなくなり、日本人の音感にあった楽器を取り合わせて各分野ごとにほぼ今日と同じ楽器編成が整備されたこと、(3)中国の音楽理論の影響を受け、唐楽の六調子、高麗楽の三調子が決定されたこと、である。この時期には新作も進み、唐楽では『承和楽』『長慶子(ちょうげいし)』、高麗楽では『仁和(にんな)楽』『延喜(えんぎ)楽』などが作曲された。また821年(弘仁12)「内裏(だいり)式」により宮中儀礼における雅楽の制も正式に定められ、管絃の遊びでも雅楽は盛んに演奏されて、大戸清上(おおとのきよかみ)、尾張浜主(おわりのはまぬし)らの名手を生んだ。

10、11世紀には和漢の詩歌に管絃の伴奏をつけた催馬楽・朗詠という声楽分野も誕生した。『源氏物語』には催馬楽の記述が多く、一条(いちじょう)天皇(在位986~1011)のころ盛んであったと考えられる。宮廷では管・打楽器と舞は専業の楽人に、絃楽器と歌は西園寺(さいおんじ)家、綾小路(あやのこうじ)家らの貴族に受け持たれ、貴族のなかからは源博雅(ひろまさ)(918―980)、藤原師長(もろなが)らの名手が出現し、のちに源(げん)家と藤(とう)家の2派を生じた。

武家政権のもとにおいても雅楽は比較的よく保存されたが、応仁(おうにん)・文明(ぶんめい)の乱(1467~1477)では都市文化は破壊され、雅楽はわずかに七夕(たなばた)の行事に残るのみとなった。16世紀後期には、大社寺に専属している京都・奈良・天王寺の楽人をあわせてこれを「三方楽所(さんぽうがくそ)」と称し雅楽復興の足掛りとした。すなわち正親町(おおぎまち)・後陽成(ごようぜい)天皇の天正(てんしょう)・文禄(ぶんろく)年間(1573~1596)に、四天王寺の楽人(天王寺方)と興福寺の楽人(奈良方または南都方)は、停滞している宮廷の楽人(京都方または大内楽所)に加えられ、雅楽の振興に寄与させられたのである。江戸時代には3代将軍徳川家光(いえみつ)が三方の楽人の一部を江戸城内紅葉山(もみじやま)に集め祭祀儀礼に演奏させた。これを「紅葉山楽人(もみじやまがくにん)」という。

王政復古の大号令によって、朝廷を中心とした新政府が成立した明治時代になると、雅楽はいったん「皇室に返上」することとなった。雅楽における秘曲・技法専有の習慣は廃止され、1870年(明治3)太政官(だじょうかん)雅楽局が開設されると、三方楽所と紅葉山の楽人はそこに召集され、自由化について合議することとなった。そして1876年と1888年の2回にわたり、神道系・大陸系・声楽曲すべての分野の歌・舞・各楽器の楽譜が集成され、72冊からなる『明治選定譜』が制定された。のち、雅楽局は雅楽課・雅楽部と改称され、現在、宮内庁式部職に属する楽部に至っている。

明治以後、西洋音楽の導入と同時に雅楽の大衆化が進み、宮内庁雅楽が宮中儀礼に正式の楽として奏される一方、四天王寺・興福寺などの社寺では依然独自の伝統が保たれ、新しい傾向として近年は民間でも愛好者が増えて、活動する雅楽団体は全国で100を超える。また雅楽はドビュッシーをはじめとする西洋の作曲家に影響を与えてきたが、武満徹(たけみつとおる)の『秋庭歌一具』、石井真木(まき)の『遭遇Ⅱ』など雅楽器と現代の作曲技法を融合した新しい分野も開拓され、雅楽の可能性に期待が寄せられている。

[橋本曜子]

なお雅楽は、2009年(平成21)ユネスコ(国連教育科学文化機関)の無形文化遺産に登録された。

[編集部]

『増本喜久子著『雅楽』(1968・音楽之友社)』▽『東儀和太郎、ウィリアム・マーム著『日本の伝統7 雅楽』(1968・淡交社)』▽『押田良久著『雅楽鑑賞』(1969・文憲堂七星社)』▽『芸能史研究会編『日本の古典芸能2 雅楽』(1970・平凡社)』▽『寺内直子著『雅楽を聴く――響きの庭への誘い』(岩波新書)』

百科事典マイペディア 「雅楽」の意味・わかりやすい解説

雅楽【ががく】

→関連項目燕楽|大歌|大槻如電|雅楽寮|迦陵頻|教訓抄|五節舞|瑟|笙|菅掻|体源抄|太平楽|チャンゴ(杖鼓)|チョンアク(正楽)|日本音楽|篳篥|ヒャンアク(郷楽)|松平頼則

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「雅楽」の意味・わかりやすい解説

雅楽

ががく

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「雅楽」の解説

雅楽

ががく

東アジア音楽の一種目。雅楽とは「雅正の楽」の意で,中国では儒教の典礼楽をさした。日本に伝わった雅楽は中国の宮廷で行われていた宴饗楽で,これに朝鮮系の楽舞を加えて,外来の宮廷音楽の総称として雅楽が成立した。これが今日の唐楽(とうがく)と高麗楽(こまがく)の淵源である。唐楽と高麗楽は伝来当初は舞楽の形態であったが,平安中期以降,管弦の形態もうまれた。今日,狭義の雅楽はこの唐楽と高麗楽の舞楽・管弦をさす。広義の雅楽はこのほか,御神楽(みかぐら)・東遊(あずまあそび)・久米舞(くめまい)などの日本固有の歌舞と,平安中期に成立した催馬楽(さいばら)・朗詠などの謡物(うたいもの)を含む。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

普及版 字通 「雅楽」の読み・字形・画数・意味

【雅楽】ががく

聲(ていせい)の

聲(ていせい)の 樂を亂るを惡む。

樂を亂るを惡む。字通「雅」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

事典 日本の地域遺産 「雅楽」の解説

雅楽

雅楽は、古くから伝わる神楽、東遊などの音楽と舞、5~9世紀に主として中国や朝鮮半島から伝来した音楽と舞が独自に変化し整理された管弦と舞楽、平安時代につくられた催馬楽、朗詠と呼ばれる声楽曲の総称。長く宮中を中心に伝承されてきた。重要無形文化財(芸能)

出典 日外アソシエーツ「事典 日本の地域遺産」事典 日本の地域遺産について 情報

日本文化いろは事典 「雅楽」の解説

雅楽

出典 シナジーマーティング(株)日本文化いろは事典について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「雅楽」の解説

雅楽

ががく

管絃の楽と,管楽器・打楽器の伴奏による演舞の舞楽とを総称する。飛鳥・奈良時代に朝鮮・中国・インドなどから伝来し,9世紀半ばまでに日本化した。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の雅楽の言及

【音楽】より

…しかし,過去の状況は別であった。明治以前の日本では,たとえば雅楽は寺社と公卿階級に属し,能楽は武家階級のもの,長唄や浄瑠璃は町民のものというように,音楽の各ジャンルは,社会的階層の中に個別的,閉鎖的に所属するという傾向が強かった。 吉川英士によれば,〈音楽〉という用語は,古く中国からもたらされたが,奈良朝ころまでは,表記するためにその文字を借りても,〈おんがく〉とは訓(よ)まず,〈うたまひ〉〈もののね〉などといった。…

【楽】より

…やがて今日の音楽に近い意味で用いられた。日本では,外来の音楽,あるいは雅楽の意味で用いられた。能・狂言の囃子事や歌舞伎の下座(げざ)音楽で用いられる場合は,下記のように唐楽を模した音楽を意味する。…

【芸能】より

…またこの時代,允恭天皇の大葬に新羅(しらぎ)王が楽人(うたまいびと)80人を献ったとの《日本書紀》の伝えのあるのをはじめ,612年(推古20)には百済(くだら)人によって中国の伎楽がもたらされ,さらに中国の舞楽や散楽が次々に伝来して宮廷および周辺の寺院などの歌舞は一挙に華麗なものとなった。701年(大宝1)には雅楽寮の制が成り,外来楽を基盤としての楽人,舞人の養成が国家的規模で行われ,平安時代には管絃,舞楽(雅楽)が宮廷や大寺の儀式に欠かせぬものとなった。 また,散楽は曲芸,幻術,物真似などを含み宮廷の饗宴の余興にも演じられたが,また民間にも流布して,猿楽(さるがく)とよぶ芸能を生んだ。…

【狛氏】より

…旧三方楽人の一つで奈良南都方の主流。興福寺に属した宿禰(すくね)姓の雅楽家。祖先は高句麗からの渡来人。…

【箏】より

…単に箏と称するもののほかに,同類の楽器として,中国の瑟(しつ),朝鮮の伽倻琴(かやきん),大箏(たいそう),牙箏(がそう),日本の和琴(わごん),モンゴルのシトク(ヤトク,ヤタグともいう),ベトナムのダン・チャンなどがあり,撥弦楽器が主流であるが,牙箏のように擦奏するものもある。

[中国]

中国の箏は雅楽用でなくもっぱら俗楽に用いられてきた。箏は,戦国時代(前403‐前221)に秦の将軍蒙恬(もうてん)が作ったという説があるが信ずるに足りない。…

【日本音楽】より

…このうち,民俗音楽は広義の〈邦楽〉に入れることもあるが,唱歌,軍歌,歌謡曲などは〈邦楽〉には入れないのが普通であるだけではなく,後述のように洋楽に扱うこともある。〈邦楽〉はさらに狭義に使われることもあって,雅楽,声明(しようみよう)(仏教声楽),平曲,能楽,および浪曲などは含まれないこともある。つまり,最狭義の〈邦楽〉には,三味線,箏(そう),尺八などを使う近世の邦楽(〈近世邦楽〉としばしばいわれる)だけが含まれるという考え方が行われている。…

【博士】より

…旋律の動きを視覚的にわかりやすく示そうとしたもので,詞章の右または左に書かれる。この呼称は主として声明(しようみよう)で用いられるほか,雅楽の歌物の楽譜も博士と称することが多い。譜士と書くこともあり,節博士(ふしはかせ),墨譜(ぼくふ),節譜(せつぷ)などともいう。…

【篳篥∥觱篥】より

…奈良時代には唐楽専用の楽器として用いられたが,旋律を自由に吹けることから,平安時代には高麗楽(こまがく)や,宮中の神事用の音楽にも使用されるようになった。現在では重要な旋律楽器として,雅楽のあらゆる種目に用いられる。日本の篳篥は竹管を用い,尺八とは逆に竹の本(もと)(根に近いほう)を首(上)に,末(根と反対のほう)を尾(下)に作る(図)。…

【琵琶】より

…一方,北部ではむしろ独奏楽器として発達し,純器楽的表現のみならず,自然現象を模倣する写実技法を織り交ぜながらフラメンコ風の華麗な技巧をこらした指爪弾法を応用するようになった。

[日本]

日本の琵琶楽の歴史を通じ際立った事実として,大陸から輸入された楽器と音楽を本質的に変化させることなく保存し続ける雅楽の伝統とならんで,宗教・娯楽・武士道・芸術表現のために琵琶をつくりかえ新しい音楽様式を次々と確立してきた傾向をあげることができる。また,日本では4弦の曲頸琵琶が諸ジャンルにまたがって主流となってはいるものの,柱(じ)のはたらき(表)や持続・反復低音の利用のしかたなどに直頸琵琶の痕跡が残されていると解釈することもできる。…

※「雅楽」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...