関連語

精選版 日本国語大辞典 「鎌槍」の意味・読み・例文・類語

かま‐やり【鎌槍】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「鎌槍」の意味・わかりやすい解説

世界大百科事典(旧版)内の鎌槍の言及

【十文字槍】より

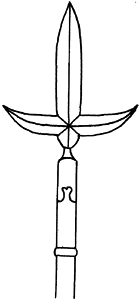

…槍身に枝のある鎌槍の一種。片側に枝のあるのは片鎌槍といい,両側に枝のあるのを両鎌(もろかま)または十文字というが,十文字槍も鎌の形によって,上向十文字,下向十文字,手違十文字などいろいろの名称がつけられている。…

【槍術】より

…戦国時代以降,急速に上級武士の間に用いられるようになり,槍の種類も多くなった。素槍(すやり)のほかに,片鎌槍,十文字槍など多くの種類をもつ鎌槍,鍵槍,管槍(くだやり)などが加わり,これが槍の四つの基本形式といえる。槍の普及とともに槍術も大いに進歩し,安土桃山時代ころから流派も続出した。…

【槍∥鎗∥鑓】より

…長い柄をもった尖頭器。柄をさし込む部分が袋状になっているものは矛(ほこ)とも呼ばれる。

【先史・古代の槍】

木製,竹製の槍は,古くから人類が武器として用いたにちがいない。しかしながら,骨とか石とかを先端につけた槍は,旧石器時代でもごく末期に,しかもまれにしかつくられなかったらしい。それも手軽な投槍の類で,銛(もり)などと同様な用途をもったものかと思われる。もしちがうとすれば,ソリュートレ期にみる大きな葉形尖頭器であろう。…

※「鎌槍」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...