日本大百科全書(ニッポニカ) 「ギャップ分析」の意味・わかりやすい解説

ギャップ分析

ぎゃっぷぶんせき

gap analysis

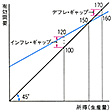

経済学における巨視的分析の一つ。主として総量としての需要・供給のギャップに注目し、その後の経済の動きや、とるべき経済政策を判定するもの。たとえばにおいて、横軸に所得(生産量)を、縦軸に有効需要をとる。いま現実の生産量が100であり、有効需要はそれを上回って120あるとすると、需給ギャップ(インフレ・ギャップ)が20あるから、経済はその後拡大を続けるであろうと判定できる。生産量が150になると需給ギャップはなくなるが、完全雇用に必要な生産量が170であると、そこでは10の需給ギャップ(デフレ・ギャップ)が存在する。政策当局が完全雇用を達成しようと考えるなら、そのギャップを埋めなければならない。したがって10だけの有効需要を、財政支出の増大や、利子率引下げなどの経済政策で創出することになる。こうした考え方は、アメリカでは1960年代にケネディ大統領が、GNP(国民総生産)の4%成長で完全雇用を維持できるが現実はそれ以下であるから、このGNPギャップを政策運営で埋めようと提案して以来、重要視されるようになった。このほか、財政の状態を現在の収入(税収)と支出との差でのみ判断するのは不正確であり、完全雇用時の税収と支出のギャップで判断すべきであるとする、完全雇用赤字の考えもギャップ分析の好例である。

[一杉哲也]