関連語

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ナルコスゲ」の意味・わかりやすい解説

ナルコスゲ(鳴子菅)

ナルコスゲ

Carex curvicollis

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内のナルコスゲの言及

【スゲ(菅)】より

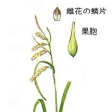

…スゲはみな多年草であるが,富士山ろくの山中湖にあるカヤツリスゲC.cyperoides Murr.はまれに見る一年生の例である。 生態的に見るとスゲはあらゆる生態条件下に見られるが,カサスゲのように湿地に生えるスゲはたいへん多く,山の渓流に沿って見るナルコスゲC.curvicollis Fr.et Sav.では,細い柄をもった円柱形の小穂が垂れ下がり鳴子を思わせるが,同じ鳴子形の花序をもち,葉の鋸歯が手を切るほど鋭いというテキリスゲC.kiotensis Fr.et Sav.は山中の湿地に,ゴウソC.maximowiczii Miq.は水田のあぜに多い。アゼスゲC.thunbergii Steud.,カワラスゲC.incisa Boott,大きな果胞をもったオニスゲC.dickinsii Fr.et Sav.,ウマスゲC.idzuroei Fr.et Sav.等みな湿地生である。…

※「ナルコスゲ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...