改訂新版 世界大百科事典 「フウセイ」の意味・わかりやすい解説

フウセイ

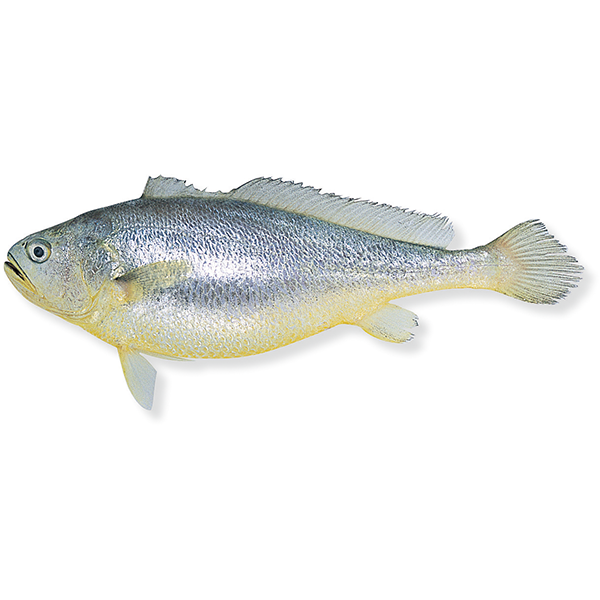

Larimichthys crocea

スズキ目ニベ科の海産魚。東シナ海から南シナ海にかけて分布する。日本近海には少ないためか,これまで地方名は記録されていないようである。全長60cmに達する大型魚で,体はやや細長い。体色はやや灰色を帯びた黄金色で,口唇は紅色を帯びる。ニベ科の他種と同様,大きなうきぶくろをもち,これに約30対の盲管状突起が出ている。このうきぶくろとこれに付着する筋肉の働きで,音を発することができる。産卵期になると産卵場で大群を形成し,グーグーという大きな音を出すため,台湾では船底に耳をつけ,魚のいる場所をさがすことが報告されている。産卵期は4~7月で,直径約1.4mmの卵を産む。季節回遊をする。大陸棚上の砂泥地にすみ,小型の魚類,甲殻類などを食べる。おもに底引網で漁獲されるが,量は多くない。やや美味で練製品のほか空揚げなどにする。

執筆者:望月 賢二

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報