デジタル大辞泉

「削り掛け」の意味・読み・例文・類語

けずり‐かけ〔けづり‐〕【削り掛け】

ヤナギやニワトコなど色の白い木の肌を薄く細長く削り垂らしたもの。紙が普及する以前は御幣として用いられた。削り花。《季 新年》「正月も影はやさびし―/蓼太」

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

Sponserd by

けずり‐かけけづり‥【削掛・削懸】

- 〘 名詞 〙

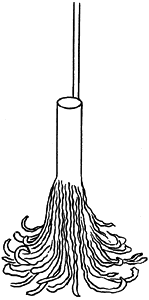

- ① 柳などの枝を細く削り、茅花(つばな)の花のような形に作った棒。近世、正月一四日に飾りなわを取払った後、一四日の夕方から邪気を払い福を招くまじないとして、門戸に掛けた。削花(けずりばな)①からでた物。祝木(いわいぎ)。《 季語・新年 》

削掛

①〈守貞漫稿〉" />

- [初出の実例]「其家の門柱(かどはしら)左右にけづりかけを仕候て」(出典:信長公記(1598)首)

- ② 「けずりかけ(削掛)の神事」の略。

- [初出の実例]「悪口に意趣は残らぬけづりかけ」(出典:雑俳・唐子おどり(1704‐16頃))

- ③ アイヌの風俗で神にささげる幣(ぬさ)。柳、ニワトコなどの皮をはいで、枝の周囲に下げたもので、最も神の喜ぶものとされた。

- ④ 削る途中であること。また、そのもの。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

Sponserd by

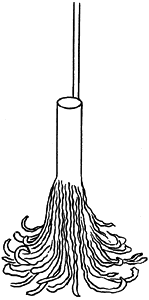

削掛①〈守貞漫稿〉" />

削掛①〈守貞漫稿〉" />