関連語

精選版 日本国語大辞典 「柄鏡」の意味・読み・例文・類語

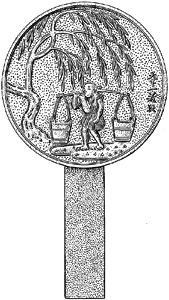

え‐かがみ【柄鏡】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「柄鏡」の意味・わかりやすい解説

改訂新版 世界大百科事典 「柄鏡」の意味・わかりやすい解説

柄鏡 (えかがみ)

→鏡

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「柄鏡」の意味・わかりやすい解説

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の柄鏡の言及

【鏡】より

…和鏡は,材質や製作技術あるいは図像文様においても,鎌倉時代に頂点をきわめる。つづく室町時代には,宋・明鏡に学んだ柄鏡が出現し,以後の和鏡の主流となる。これまた,平安時代以来の実用的な映像具としての発展の一段階として理解できる。…

※「柄鏡」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...