精選版 日本国語大辞典 「羽織紐」の意味・読み・例文・類語

はおり‐ひも【羽織紐】

- 〘 名詞 〙 羽織の左右の衿の胸のあたりに付いている紐。羽織を着用したとき、この紐を結び合わせる。

羽織紐〈賤のをだ巻〉

羽織紐〈賤のをだ巻〉- [初出の実例]「浅野は紙捻の羽織紐を解いたり結んだりした」(出典:太政官(1915)〈上司小剣〉六)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「羽織紐」の意味・わかりやすい解説

羽織紐

はおりひも

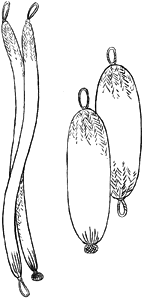

羽織の衿(えり)につける胸紐。羽織は前身頃(みごろ)があいているので、胸元がはだけないように留めるための付属品である。実用性と装飾性を兼ねる。小物ではあるが、とくに女物の場合、帯締とともに、素材の選択、配色によって、着物全体の着装効果を高めることができる。男物の礼装には白を用い、略礼装の場合には、紺、茶、ねずみ色などの色物を用いる。羽織の組紐には丸組、平組がある。手組は高級品として用いられ、機械組が一般的である。組み方には冠組(かんむりぐみ)、奈良組などがあり、女子用には、このほか、さざ波組、唐組(からぐみ)などがある。特殊なものとしては真珠、サンゴ、べっこう製がある。羽織衿付けには乳(ち)と称する紐通しが縫い付けてあり、羽織紐の根元の輪奈(わな)に、これを通して用いる。男性用には金属性のS環を利用する。

胴服(どうふく)、陣羽織は羽織の祖形とされるが、胴服の紐は平絎(ぐけ)で衿に縫い付けられている。ほかに丸絎、丸打、平打のものもみられる。陣羽織の紐は共布でボタン留めになっている。羽織の紐は時代により好みが変わり、寸法、大きさに変化があった。宝永(ほうえい)(1704~11)のころの紐は、胸高に平打紐をつけボタンがけにし、元文(げんぶん)(1736~41)のころの文金風(ぶんきんふう)の紐は、裾(すそ)まで垂れるほどの長さであった。幕末になると内記打(ないきうち)といって、形は八つ打丸紐に似て、縦横同等の糸で魚子(ななこ)のように組む。中は筒になっていて、これに綿を入れたものがつくられた。また遠州真田(さなだ)といい、薄茶地に藍(あい)糸の筋の入った袋真田を胸紐につけるようになったが、これはかつて小堀遠州が茶道具の箱紐に用いたものという。明治維新後、廃刀令による刀の下げ緒、束巻(つかまき)などの需要減があり、その精巧な技術は帯締、羽織紐に活用された。また婦人の羽織着用の広まりも生産拡大に力を貸した。

[岡野和子]

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...