精選版 日本国語大辞典 「陣羽織」の意味・読み・例文・類語

じん‐ばおりヂン‥【陣羽織】

改訂新版 世界大百科事典 「陣羽織」の意味・わかりやすい解説

陣羽織 (じんばおり)

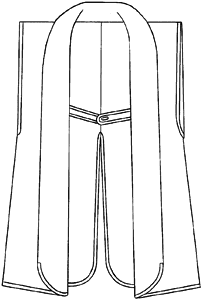

武士が合戦のときに具足の上に着用した上衣。室町時代の中ごろから用いられ,具足羽織,あるいは陣胴服(じんどうぶく)などとも称した。このころになって,武士の着る鎧が,機動力を必要とする戦闘法の変化によって軽快な具足(当世具足)となり,一方に防寒防雨などの必要からこのようなものが補助衣として発達したものであろう。元来が軍陣用のものであるため,実用を主としてはいるが,なかには威厳を示すためにはでやかなくふうをこらしたものもあった。形も袖なし式が多いが,大きな広袖のついたものや,小袖式の袂(たもと)のついているものもある。初期の陣羽織にはいろいろの点で,南蛮服の影響を思わせるようなものもあり,服飾としての伝統がないだけに,全体に仕立て方や材料,形状などに自由さが目だつ。すなわち絹をはじめ,ラシャ,麻,紙,皮などを用いて,これに描絵(かきえ),ししゅう,切りばめ,アップリケなどで紋や模様をつけ,あるいはハグマ,クジャク,ヤマドリ,ハクチョウなどの鳥獣毛を蓑毛(みのげ)に植えた珍奇なものも少なくない。江戸時代に入って長い平和な時代がつづくと陣羽織もいつしか本来の戦陣用の目的が失われ,もっぱら武士が野外における警護のさいなどに用いて威儀を示すためのものとなり,装飾的要素が多く加わった。そのため美しくはなったが全体に形式ばり,形状にも模様にも変化のとぼしいものとなった。

執筆者:山辺 知行

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「陣羽織」の意味・わかりやすい解説

陣羽織

じんばおり

中世末期、戦国時代に武将が具足(ぐそく)の上に羽織った衣服で、胴服などに由来するものとされる。元来は、軍陣で具足を脱いだ場合の鎧(よろい)下着の上に着用したものであろう。近世初頭とされる遺例には、唐織(からおり)や外国産のビロード、羅紗(らしゃ)なども用い、猩々緋(しょうじょうひ)、鳥毛など色、意匠、模様も自由で華麗闊達(かったつ)なものが多い。また、広袖(ひろそで)や、マント風のものなどもあり、紋様のきりばめの手法、ボタン掛け、フリルなど、布地とともに南蛮的嗜好(しこう)が強く反映している。古く『室町殿日記』に具足羽織の語がみえるので、天文(てんぶん)・永禄(えいろく)(1532~1570)ごろには軍陣専用の羽織の類があったのである。陣羽織の語は江戸時代に定着したもので、しだいに軍陣の礼服の一種のようになり、威儀化、定式化し、非常の際の衣服ともなった。同時に戦時の役職を示す標識ともなり、幕府や諸藩において制服的な衣服として規定される陣羽織も生じた。多くは背に定紋、合印(あいじるし)などをつけ、肩章(けんしょう)様の太刀受(たちうけ)、立襟(たちえり)に、きらびやかな布地の返襟(かえしえり)、ボタン掛けの板紐(いたひも)などの意匠で、少なからず当初の南蛮風俗の影響を残しつつ、ほぼ一定した形式として用いられた。

[齋藤愼一]

百科事典マイペディア 「陣羽織」の意味・わかりやすい解説

陣羽織【じんばおり】

→関連項目羽織

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「陣羽織」の意味・わかりやすい解説

陣羽織

じんばおり

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の陣羽織の言及

【胴服】より

…武士が私的な服装をしてくつろいだ場合,小袖の上にかさねて用い,また野外や旅行のさいにも用いた。胴服でとくに戦陣用に作られたものを,陣胴服,または陣羽織と称する。陣羽織【山辺 知行】。…

【羽織】より

… 《貞丈雑記》によると,《室町殿日記》を引いて天文(1532‐55)のころの書状に〈具足羽織〉という言葉が出てくるのを初見としている。陣羽織ともいったこの袖無羽織は南蛮服の影響をうけ,当時舶来の金襴(きんらん),緞子(どんす),ラシャ(羅紗)などの高級織物で仕立て武将が愛用した。江戸時代には種類が非常に多く,袖丈よりも羽織丈の短い若衆の蝙蝠(かわほり)羽織,市井の老人が着た袖無羽織(甚兵衛羽織),袖丈と袖口が同寸の広袖羽織,腰に差した刀や馬に乗る武士のための腰から下が割れている背割(せわれ)羽織(打裂(ぶつさき)羽織),防火用として大名などが着たラシャや革製の火事羽織,幕末の洋式訓練に用いた筒袖羽織など,用途や身分によって形態や地質などさまざまであった。…

※「陣羽織」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...