関連語

精選版 日本国語大辞典 「腰刀」の意味・読み・例文・類語

こし‐がたな【腰刀】

よう‐とうエウタウ【腰刀】

普及版 字通 「腰刀」の読み・字形・画数・意味

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

防府市歴史用語集 「腰刀」の解説

腰刀

世界大百科事典(旧版)内の腰刀の言及

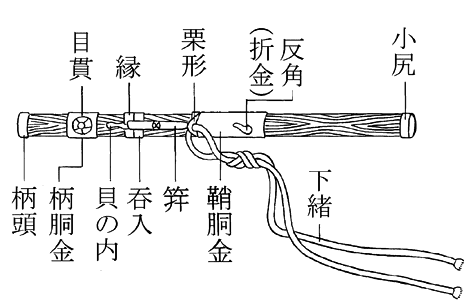

【刀装】より

…黒漆太刀,革包太刀とも次の南北朝時代,室町時代に引きつづいて用いられ,やがて主流を占めるようになった。また鎌倉時代から南北朝時代にかけては太刀の差添(さしぞえ)として用いた腰刀(こしがたな)の遺例も多く見られ,赤木柄腰刀(箱根神社),柏木兎腰刀・梅花鮫包腰刀(春日大社),菊造腰刀(毛利報公会),桐文螺鈿腰刀(厳島神社)などが優品である。 室町時代の刀剣の特徴の一つに,前代から引きつがれた太刀のほかに打刀(うちがたな)が流行したことがある。…

【脇指】より

…脇差とも書く。太刀を帯びたとき,脇に指し添えたため,脇刀(わきがたな),腰刀(こしがたな)などともいう。室町時代末期以降,打刀(うちがたな)が盛行すると,打刀拵(こしらえ)と同形式の短い拵を添えるようになり,これが江戸時代に入って大小となって,大を刀,小を脇指というようになった。…

※「腰刀」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...