関連語

精選版 日本国語大辞典 「船尾」の意味・読み・例文・類語

せん‐び【船尾】

- 〘 名詞 〙 船体の後端部。艫(とも)。

- [初出の実例]「船首と船尾と相連て」(出典:中華若木詩抄(1520頃)上)

- [その他の文献]〔杜甫‐漫成詩〕

日本大百科全書(ニッポニカ) 「船尾」の意味・わかりやすい解説

船尾

せんび

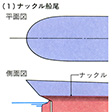

船の後端。商船の船尾は、帆船時代のナックル船尾が20世紀の前半ごろまで多く採用されていた。これは側面から見ると船尾の上部外板と下部外板との境目にナックル(折れ線)が現れるので名づけられたのであろう。船尾の複雑な曲面の加工がむずかしかったからである。平面図でみると楕円(だえん)形になっているので楕円形船尾ともよばれる。その後、巡洋艦その他の軍艦がナックルをやめ、船尾の突き出た部分の後端までを三次元曲面として水につかる船尾を採用してから、商船にもこの型が普及した。巡洋艦型船尾とよばれ、水没部分の長さが長く、船尾の水流がプロペラへよく流れ込むので、船体抵抗とプロペラ効率の面で優れている。また、船首の形と組み合わせて優美な外観をつくりやすいので、現在ではこの型の船尾があたりまえになっている。そのほか、トランサム型船尾を採用する船も増えつつある。これは、巡洋艦型船尾の後端部を切り落としたような形で、後ろから見るとその部分が上に開いた三角形に見える。外観はあまりよくないが、工作が簡単なのでコンテナ船や自動車専用船などによくみられる。

[森田知治]

普及版 字通 「船尾」の読み・字形・画数・意味

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...