デジタル大辞泉

「草鹿」の意味・読み・例文・類語

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

Sponserd by

くさ‐じし【草鹿】

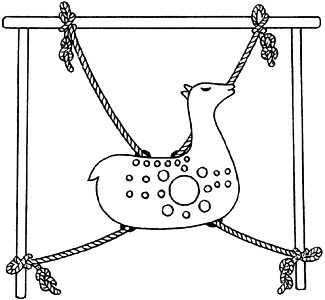

- 〘 名詞 〙 鹿の形に作った、弓の的。ヒノキの板で鹿が首をあげている姿をつくり、牛皮や布を張り、中に綿を入れて横木につるしたもの。作法を伴った競技の具として鎌倉時代に始まり、室町時代には大的、円物(まるもの)とともに「歩立(かちだち)の三物(みつもの)」としてさかんに用いられた。草鹿的。

草鹿〈丸物草鹿之記〉

- [初出の実例]「召二父母兼備射手

一。有二草鹿勝負一云々」(出典:吾妻鏡‐建久三年(1192)八月二〇日)

一。有二草鹿勝負一云々」(出典:吾妻鏡‐建久三年(1192)八月二〇日)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

Sponserd by

草鹿

くさじし

狭義には夏草に立つという鹿が頭をもたげた姿につくった歩射(ぶしゃ)の的、広義にはその射芸全体をさす。的の材料は檜(ひのき)板を革で包んでその間に綿を込め、表面は矢当ての星(円)一つと、ほかに23個の小円を白く残して栗(くり)色に塗る。弓は白木弓、矢は神頭(じんどう)、四目などを用いた。1192年(建久3)鎌倉幕府で草鹿の勝負のあった記事がみえ(『吾妻鏡(あづまかがみ)』)、室町時代にも行われているが、近世には衰退した。

[宮崎隆旨]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by