関連語

精選版 日本国語大辞典 「躙り口」の意味・読み・例文・類語

にじり‐ぐち【躙口】

百科事典マイペディア 「躙り口」の意味・わかりやすい解説

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

家とインテリアの用語がわかる辞典 「躙り口」の解説

世界大百科事典(旧版)内の躙り口の言及

【茶室】より

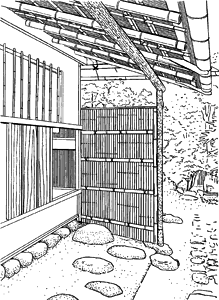

…やがて土間付四畳半の前面の壁を吹き放すと土間庇に発展する。縁が解体して,露地に腰掛がつくられ,刀掛がくふうされ,入口が潜り(躙口(にじりぐち))に変わり,土間庇に露地の飛石が進入して躙口で畳と庭とが直結される。こうして露地と茶室を一体化した茶の湯の場が成立した。…

【茶道】より

…こうした清めの儀礼を繰り返すことによって,茶会の場が,神ごとを模倣した聖なる会であることを象徴しようとしている。客が招じ入れられる茶室には広間や小間などがあるが,わび茶の場合,小間という4畳半以下の茶室が中心で,小間には多くの場合,入口として躙口(にじりぐち)という高さ・幅60cm四方ぐらいの狭い口が付けられている。こうした狭い入口は演劇という想像力の世界である芝居小屋の出入口とか,寝室のような非常にプライベートな場所の入口に類似したものが見いだせるように,特定の人だけが入ることを許される口で,その内部の茶室は非日常的な空間であることを意味していることがわかる。…

※「躙り口」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...