精選版 日本国語大辞典 「茶室」の意味・読み・例文・類語

ちゃ‐しつ【茶室】

- 〘 名詞 〙 茶の会に用いる室。茶道の発展とともに発達した日本独特の建築様式で、四畳半を基本として、三畳・二畳などのものもある。古くは、茶の湯座敷・数寄屋(すきや)・囲(かこい)などといった。茶寮。茶席。

茶室

茶室- [初出の実例]「比来引二余於茶室一、即応レ命赴レ之、我観二茶室之勝状一、外設二篳門一、内為二圭竇一」(出典:南浦文集(1620頃)上)

改訂新版 世界大百科事典 「茶室」の意味・わかりやすい解説

茶室 (ちゃしつ)

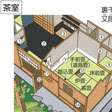

茶の湯(茶会)を催すための施設で,茶室という建物と露地(ろじ)と呼ぶ庭から成り立っている。したがって露地をも含めて茶室と称することもある。露地には腰掛,雪隠,中門等の建築物があり,それらを含めて茶室建築と呼ばれることもある。〈茶室〉の呼称は近代になって普及した。室町時代には〈茶湯座敷〉〈数寄(すき)座敷〉〈茶屋〉などの語が見られたが,単に〈座敷〉と呼ばれることが多かった。また茶会記には座敷の広さだけが記されることもあった。そして〈かこい(囲)〉とか〈数寄屋〉〈小座敷〉の呼称もおこなわれた。囲の名称は,屋内の一部を囲って茶の湯の空間を形成したところから生まれたものであろう。囲に対して数寄屋を区別し,数寄屋は独立的に建てられたものを指して使うという解釈もおこなわれた。現代では〈茶室〉または〈茶席〉が最も一般的な呼称となっており,数寄屋は茶の湯以外の用途を含む建物,茶室風の建物等を指して用いられている。

歴史

足利将軍の邸宅等にすでに殿中の茶が確立していた。そこには〈茶の湯の間〉が設けられ〈茶の湯棚〉が飾られていた。茶の湯棚は《君台観左右帳記(くんだいかんそうちようき)》によると1間と半間のものがあり,作り付けと置棚式があった。それは茶の湯に必要なすべての道具を並べておく形式のものであった。茶の湯の間は仁和寺常瑜伽院(じようゆがいん)の古図に見る〈茶湯所〉などが古い実例であろう。それは寝殿南東に続く〈御中居(おなかい)〉の東に隣接した1間に1間半の部屋であった。足利義教の室町殿では茶の湯棚は常御所の〈御湯殿の上〉に,義政の小川御所では対面所の次の〈東の落間(おちま)〉,東山殿では会所の石山の間の〈にし御茶湯の間〉に据えられていた。茶の湯の間における飾付けや点茶は,同朋衆(どうぼうしゆう)あるいは御茶湯奉行が担当する慣習になっていた。茶の湯の間は単なる茶立所(点茶所)であって,客を招じ入れる所ではなかった。ここで点(た)てられた茶が,座敷飾のなされた客座敷へ運ばれるのである。茶立所が客座と完全に分離されていたところに,殿中の茶の特質があった。

これに対して新たに台頭した草庵の茶は,客座と点茶の座を一室に結合して,客と亭主が一座を建立する座敷の茶であった。草庵の茶における茶法の基本は〈台子(だいす)〉であった。《君台観左右帳記》に見られる茶の湯棚には明らかに台子飾に相当する部分が包含されており,その部分だけを独立させれば台子が成立する。したがって台子は茶の湯棚を簡略化したものとみられ,いわば殿中の茶の分身であった。のちに台子の茶が書院の茶の象徴として尊ばれ,〈栄華結構ノ式〉(《南方(なんぼう)録》)とされたゆえんである。草庵の茶はこうした台子の茶の草体化によって完成されたと見られる。茶室もまた同様の過程をたどって草庵様式を確立したのである。

文明(1469-86)ころ盛行した庶民的な風呂と茶の湯の楽しみを合わせた〈淋汗の茶湯〉を背景に広まった〈茶屋〉は,公家の邸宅にもつくられていた。たとえば万里小路(までのこうじ)邸のは黒木造,石山本願寺のは竹亭と呼ばれる茶屋で,建築的には自由な表現が試みられていたようであり,その用法もまた気軽な宴遊が許されていたのである。揺籃期の茶室は,こうした自由な会遊を楽しんだ茶屋を母体としたものであったと考えられる。〈下京の宗珠〉(村田珠光の嗣子,東山時代の茶人。生没年不詳,村田姓と推測されるが確証はない)は〈茶屋〉を設け,公家たちに深い感動を与えた。それは〈山居之躰〉とか〈市中之隠〉(《二水記》)と評されていたが,宗珠らの茶が〈四畳半敷六畳敷,おのおの興行〉(《宗長手記》)とあることから,宗珠の茶屋には新しい座敷の茶の構えが導入されていたとも考えられるが,建築的には茶屋と同様であったろう。茶の湯が自由な遊びから世俗性を超克し,精神性の深い〈一座建立〉の世界を目ざすにしたがい,茶室もしだいに閉鎖的な空間のなかに密度の高い意匠と緊張感に富む構成を追求するようになり,茶室は茶屋から分離して独自の成長を遂げるにいたった。しかし茶屋は依然として存続し,茶会の施設として併用された。

当時の茶屋の具体的な構成はつまびらかでないが,〈竈土(くど)〉を設備していたことから,畳を敷き詰め炉を切っていた茶室とは異なる自由な雰囲気が想像される。茶屋は庭間の休息所といった性格のもので,そこでは茶の湯もくつろいだ趣向で行われた。茶屋の中にも小座敷が組み入れられていたが,それは通常の茶室とは別に存在し,茶室,書院,茶屋とで一連の茶会施設を構成する風は,すでに室町時代から上層町衆の間でみられ,近世には広く一般化した。わび茶の発達につれ,茶室がますます閉鎖的で精神性を強調した空間を形成していったために,茶室の母体をなした茶屋のもつ開放的で自由な構成をも,茶の湯のなかに共存させる必要があったものと考えられる。こうした茶の湯のなかの茶屋の古い遺構は残存していないが,江戸初期には貴族社会に茶屋が流行し,桂離宮などにその遺構が若干見られる。それらは草庵ないしは田舎家風な外観を示し,竈土構(くどがまえ)をもつものが多い。それは中世以来の茶屋とわび数寄の伝統を伝えているように思われる。そして茶屋におけるわび数寄のくふうは,その自由な建築的表現とともに,茶室の草庵化に大きな影響を与えたことがわかる。さらに茶屋のもつ自由な構成と意匠は貴族社会において極度に洗練された。

武野紹鷗は茶室の空間的個性を確立することに成功したおそらく最初の人であった。紹鷗の四畳半は〈唐物持,京堺ノ衆,悉(ことごとく)是ヲ写ス〉(《山上宗二記》)と伝えられるほどで,利休好みの四聖坊(ししようぼう)四畳半や松屋久栄の四畳半のように,明らかにその実例と認めうるものが図として伝えられている。その四畳半は,書院から完全に脱皮した草庵の構造と意匠を示すにはいたっていなかったが,茶の湯の本質を建築的に表現しえていたことは確かである。伝書に記された紹鷗四畳半は,北向で上り口に簀の子縁(すのこえん)がつき,檜柱(ひのきばしら)で白の張付壁,天井はノネ板張りで高さ7尺1寸,間口1間に深さ2尺3寸の床を構えていた。そして小壁がいくらか高く,鴨居内法高(うちのりだか)を通常より低くしていた。これは〈潜り〉の先駆とみられ,茶室の空間的個性をつくり出す基本的な構成がすでに示されていた点に注目しなければならない。さらに宗二の伝えた紹鷗四畳半には西に〈脇ノ坪ノ内〉,北に〈面坪ノ内〉がついていた。前者は茶室へ通る道で〈内路(露)地〉に相当し,後者は縁に面した庭で〈光庭(こうてい)〉(採光のための庭)の機能をもっていた。こうして紹鷗四畳半は茶室の空間的個性を初めて確立したのである。

茶室の草庵化の過程で,まず注意される大きな変化は,〈脇ノ坪ノ内〉が前面に進出し,縁(えん)が除かれ土間庇(どまびさし)に変わることがあり,利休の作例に土間付四畳半が伝えられている。やがて土間付四畳半の前面の壁を吹き放すと土間庇に発展する。縁が解体して,露地に腰掛がつくられ,刀掛がくふうされ,入口が潜り(躙口(にじりぐち))に変わり,土間庇に露地の飛石が進入して躙口で畳と庭とが直結される。こうして露地と茶室を一体化した茶の湯の場が成立した。縁を除去したことにより,建築的な造形において茶室は完全に書院と絶縁され,自由な草体化を可能にした。利休は,〈名物〉の権威と書院台子の茶法から脱却して,理想的なわび茶の空間の創造に立ち向かった。その実例を妙喜庵の待庵(たいあん)にみることができ,それは天正10年(1582)ころに造立されたものと推測される。待庵の建築は丸太柱に土壁という,鄙(ひな)びた草庵の表現に徹したもので,それまで〈道具ナシノ侘数寄〉のものとされていた小間,それも二畳という極限の広さのなかに,わびの建築的表現を凝縮させたものであった。そしてさらに利休は,四畳半をも〈名物〉所持の人のためのものから〈わび数寄〉のための座敷へと改造をくふうしていった。草庵化の推進の過程で注目すべき事実は,〈台目構(だいめがまえ)〉の創始である。中柱と袖壁によって点前座が客座から半ば隔てられる構成に特色がある。のちにこの袖壁は多数の遺構にみるごとく,下部が吹き抜かれたが,利休が初めて試みたときは下まで壁がついていた。台目構は主客同座の基盤の上に,客座に対する茶立所の関係を組み入れたものとみることができよう。

利休の没後には,求道性からの逃避を求める反利休的な作意が表面化して,茶室にも新しい傾向を進展させた。それは主として,利休の弟子であった織田有楽斎,古田織部,小堀遠州など武家の茶匠たちの作風に強くあらわれ,〈わび〉への傾向の緩和を図った。茶室に対して示されたおもな要求は,座にゆとりをもたせること,意匠に視覚的な効果をくふうすることなどであった。また貴人(きにん)の待遇法を重視して,相伴席を付設し,草庵の中にも上下段の構成を導入した。〈燕庵(えんあん)〉形式はそうした織部好みの代表的な茶室である。小堀遠州は織部の創意を継承発展させ,書院風な茶室をくふうした。それは〈密庵席(みつたんのせき)〉に見るごとく台目構の点前座を付加する方法を得意としたが,晩年の作〈忘筌席(ぼうせんせき)〉ではそれも放棄して完全な書院化を試みた。また草庵と鎖の間(料理をするところ),書院を併用する茶会形式を推進した。貴族社会にも草庵風な茶室がおこなわれ,多彩で明朗な意匠が展開されたが,そこには貴族生活の伝統と美意識が貫かれていた。そうした特性は一条恵観(えかん)の西賀茂山荘や桂離宮の茶屋に明らかに示されている。貴族社会に歓迎された茶匠が金森宗和で,真珠庵庭玉軒がその好みを伝えている。武家茶人として遠州と共通した立場にあった片桐石州は,わび茶を基盤とし公武の世界に調和しうる茶風を形成し,慈光院の二畳台目茶室に見るような澄明なわびの作風を展開した。利休,宗旦の茶風を継承した千家の茶も,江戸中期には転期を迎え時流との調和を図らねばならなかった。七事式という新しい学習法が考案され,広間の茶室が流行するようになった。茶の湯にも立派が盛んとなり諸流が競いはじめたころ,松平不昧(まつだいらふまい)は,〈諸流皆我が流〉と達観し,古典を尊重し,諸流の総合の上に独自な茶境を形成した。彼が1806年(文化3)に完成した大崎園には不昧の茶の理想境が具現された。

幕末から明治に衰微した茶道界を蘇生させたのは新興の数寄者の茶であった。彼らは多く不昧の茶を手本に仰いだ。古典の茶室を救い,自由な田舎家の茶を愛好した。益田孝(鈍翁)の碧雲台や掃雲台の広大な茶苑は現在姿を消したが,高橋箒庵(そうあん)の護国寺の茶苑や原三渓の三渓園などに近代の数寄者の茶の心意気をしのぶことができる。

構成意匠

茶の湯では4畳半以上を〈広間〉,以下を〈小間〉と呼んでいる。小間は〈草庵〉の茶,〈わび茶〉の世界であり,広間は〈書院〉の茶の世界である。4畳半はそのどちらにも属しうる広さである。元来書院は〈台子〉の茶を原則としたが,のちに炉が切られるようになった。草庵茶室の外観は,いかつさをあらわさないよう軽快でつつましい姿に形づくられる。

庇

小建築でありながら,概して単一の屋根で覆われることは少なく,主体となる屋根に庇が組み合わされ,変化に富む屋根を構成する場合が多い。前面には深い土間庇がつく。土間庇は屋根の下へ庭が進入した形式で,部屋と庭をつなぐ中間的な領域であり,茶室の玄関に相当する。庇の下には刀掛や塵穴が設けられる。柱は丸太を通例とし,壁は土壁で,柱の見える真壁(しんかべ)構造である。壁面には壁を塗り残した下地(したじ)窓や連子(れんじ)窓があけられる。

間取り

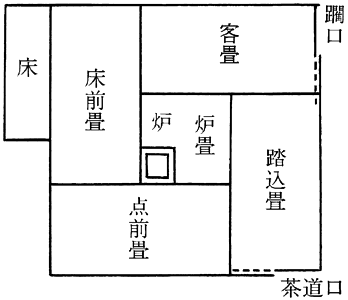

茶室の構造の基本は間取りであり,間取りによってほぼその茶室の構成や持味を推しはかることができる。内部は点前座と客座とから成り立つ。点前座は1畳か,その4分の3の長さの台目(だいめ)と呼ぶ畳の広さに限定される。客座は何畳でもよい。客座と点前座をつなぐ役割をするのが炉である。炉の切り方には,入炉(いりろ)と出炉(でろ)とがある。入炉とは点前座に切る向炉と隅炉をいう。出炉には,四畳半切と台目切があり,点前座に沿って外に切られる。このおのおのに本勝手と逆勝手があり,合わせて8通りの炉の切り方がある。本勝手が普通で,これは亭主の右側に客が座し,左が勝手付になる場合をいう。出炉の方が,客と亭主が炉を囲む形になって親しみを増す構えであるが,座敷が狭いような場合,入炉の方が効果的なこともある。炉の切り方の選択は,茶室の働きや持味を左右する決定的な要素である。なお室内の壁の腰回りには紙を張り,客座では白紙2枚,点前座では1枚の高さを通例とする。

躙口,茶道口

出入口は亭主と客の側とに分かれる。客の入口に躙口(にじりぐち)を設けるのが草庵茶室の特色である。露地の終点の踏石(沓脱(くつぬぎ)石)から直接畳の上に躙り入るところに特色がある。窓だけによる室内の雰囲気を保つためには,出入口は壁である方がよく,開口部は極力絞り,板戸をたてた躙口は,客が入ったあとは壁と変りない。躙口の板戸は,外側は板2枚半張りで,内側には框(かまち)や桟を見せる。雨戸を切り縮めた作りで,あくまで麤相(そそう)な表現を求めている。多少でも開放感を求めるような場合には,貴人用ということではなしに,二枚障子の口にすることが多い。但し二枚障子の口であっても通例よりかなり低くする。低いほど草庵の茶室には似つかわしい。躙口と貴人口を併用することもある。入口を二つ設ければ露地の苑路も2ヵ所の踏石に連なるわけで,建物と庭の景趣も豊かになる。

亭主側の出入口としては点前のために出入りする茶道口と給仕のための給仕口がある。茶道口だけで給仕口を必要としない間取りもあれば,給仕口を付けなければ使えない間取りもある。茶道口は点前座の方に,給仕口は直接客座へ出やすい床脇などに配置される。茶道口は,横2尺,高さ5尺1~5尺2寸,かろうじて運びができるという抑制された寸法につくられる。普通は方立(ほうだて)口であるが,火灯(かとう)口であってもかまわない。給仕口は必ず塗回しの火灯口で,横2尺,高さ4尺ほどの低い口である。茶道口と給仕口を一つにして二本襖の口にすることもある。一方をあければ茶道口,他方を給仕口に使う。茶道口,給仕口には太鼓張の襖がたてられる。縁のない襖で,引手は切引手とする。

床

茶室には床(とこ)を設けるのが原則であり,框を横たえた上段の構造を基本形式とする。紹鷗四畳半では一間床が建て前とされていたが,草庵の茶室が確立されてからは,台目床,四尺床が小間の通例となり,床柱や床框にも丸太類が用いられるようになった。床は飾りの場所であると同時に本来〈座〉でもあるから畳が敷かれた。床の部分は座敷と別な天井が張られるが,その高さは掛物の長さを制約する。必要に応じてその高さを決めることができるが,屋根の構造を無視した寸法はおさまらない。床には掛物釘のほかに,床柱,床天井,正面の壁(大平壁(おおひらかべ))に花入を掛ける釘が打たれる。大平壁に打たれる釘を向釘または中釘と呼ぶが,ここに花入を掛けることを可能にしたのは,床の壁を土壁に変えた利休の功績であった。利休によって,花は床飾りの主役を演じるまでになったのである。小間の世界では,床も一段とわびた構えがくふうされた。利休は待庵に土を天井まで塗り回した室床を試みたが,宗旦はさらに畳から框の部分まで土塗りとした土床を考えた。このほか,踏込床,原叟(げんそう)床,釣床,洞(ほら)床,龕破(がんわり)床,置床,織部床,壁床など,種々な形式が生まれたが,それらはいずれも基本形の省略形であるといえる。こうした種々な床の姿は,床構え自体のわび化をのみ意図したものではなく,座敷全体の構成に及ぼす影響が考えられている。

窓

草庵茶室の窓には下地窓,連子窓,突上窓の3種類がある。壁を塗り残してあける下地窓は,位置も大きさも自由に定めることができるので,室内に微妙な明暗の分布をつくり出すことができる。枠も必要としないから,軽妙に見える。これに連子窓を併用することによって,ほの暗さ,ほの明るさを的確に調整することが可能となる。室内の化粧屋根裏には突上窓が切られることがある。手で障子をすり上げ,板の覆い戸を突き上げ,棒で突っかえておく。この窓によって室内の採光,通風は立体的な効果を演じる。窓の配置はおのずと壁面の意匠を形づくることになるので,用と美の両面が相互に一致するような構成が理想的である。利休は用と美の自然の出会いを尊重し,窓はあまりあけなかったが,利休以後の有楽斎,織部,遠州らは窓を多くあけ,それらに〈座敷の景〉としての効果を意図した。床の脇壁にあける窓を墨跡窓と呼ぶが,織部はこの窓に花入を掛けることを始めた。これが花明(はなあかり)窓である。

天井

天井は低くて複雑である。小間の世界ではすべて必要な動作が許容されるだけの高さしか与えられていない。点前以外は,亭主も客も膝行(しつこう)をたてまえとし,立って歩くことは少ないから,低くて支障ない。一面に低い天井では圧迫感が生じるから,一部に化粧屋根裏(掛込天井)が導入された。天井は高低をつけることもある。たいていは点前座を一段低く落天井につくる。客座に対して点前座は下段の間のような構えをつくるのであり,客をもてなす亭主の謙虚な姿勢をあらわしたものである。天井の板は削り上げた板を用いないで扮板(へぎいた)(ノネ板)を使う。通常の竿縁天井を麁相(そそう)にした作りである。ノネ板を網代(あじろ)に編んで張ることもあるが,それはいっそうわびた意匠となる。蒲(がま)や真菰(まこも),葭(よし),寒竹,萩,木賊(とくさ)などの類を用いることもある。

水屋

茶室には,茶の湯の準備をするための勝手,水屋(みずや)が必要で,流しと,その上に諸道具を並べる水屋棚と物入,丸炉などの装置を備えている。流しの回りの腰板や柱に竹釘を打ち,少しの隙間も無駄にしない水屋棚の整然とした構成と使い方にも,茶の湯の真価が示されている。

遺構

遺構のうち国宝に指定されているのは待庵(京都府大山崎町,妙喜庵),如庵(じよあん)(愛知県犬山市,有楽苑),密庵(京都市,大徳寺竜光院)の3棟である。待庵は2畳敷,利休作と信じ得る唯一の遺構で,精神性の深い密度の高い茶の湯の空間に仕上げられている。如庵は,織田有楽斎を代表する茶室で,鱗(うろこ)板,炉の前角に立てた中柱など,平面的立体的構成はきわめて独創的である。密庵は小堀遠州の好みと伝えられる。書院造の四畳半に台目構の点前座を結合させることによって茶室の書院化が試みられている。以上のほかにも重要文化財に指定されたものを含む多数の遺構が残されている。代表的なものを幾つかあげると次のようである。不審庵(京都市,表千家)は平三畳台目,利休流の典型的な手法を示し,草庵の茶の特質をみごとに造形化している。今日庵(京都市,裏千家)は一畳台目に向板を入れ,中柱を立てて袖壁を付した構成に特色があり,宗旦のわび茶への心意気が躍動している。又隠(ゆういん)(同前)は利休の完成した草庵風四畳半を再現したものとみられ,宗旦によってわびの趣がいっそう強調されている。表千家の祖堂(利休堂)も,道安囲を除くと典型的な利休流四畳半で,又隠とほとんど異ならない意匠を示している。官休庵(京都市,武者小路千家)は一畳台目向切に幅5寸の半板を入れた間取りに特色があり,一翁宗守による創立時の形式が踏襲されている。燕庵(京都市,藪内家)は古田織部の好みと伝えられる。客座との境に二枚襖を建てて相伴席を付設した点に最大の特色があり,この形式は特に武家社会に歓迎された。忘筌席(京都市,大徳寺孤篷庵)は,遠州の目ざした書院様式による茶室のくふうが完成の域に達したのをみることができる。庭玉軒(同真珠庵)は金森宗和好みと伝えられ,露地の中潜(なかくぐ)りを茶室に引き寄せ,潜りのなかの内露地を圧縮して屋内化しているのが特色である。蓑庵(さあん)(同玉林院)は大坂の富豪鴻池了瑛が造営した牌堂南明庵に付属する茶室で,江戸時代中期の町衆の好みを反映している。恵観山荘(鎌倉市,宗偏流山田家)は一条恵観が西賀茂に営んでいた茶室で,江戸時代初期の貴族好みを代表する。澱看席(よどみのせき)(京都市,西翁院)は藤村庸軒の作,総屋根裏に道安囲みを組み入れたわびた構えに,庸軒の茶境がよくあらわれている。遼廓亭(京都市,仁和寺)はもと尾形乾山の住居で兄光琳の好みになり,芸術家らしい創意とくふうが随所の意匠に示されている。飛濤亭(同前)は光格天皇遺愛の席と伝え,江戸時代末期の貴族の好みの茶屋の実例で,わびの手法が遊びの意匠に利用されている。菅田庵(かんでんあん)(松江市,有沢山荘)は松平不昧の好みになり,通例の構えにこだわらない自由な構えが創造されている。その他のおもな遺構に憶昔席(いくじやくのせき)(京都市,重要文化財),稲荷大社御茶屋(京都市,重要文化財),玉林院霞床席(かすみどこのせき)・南明庵(京都市,重要文化財),高台寺傘亭(かさてい)/(からかさてい)・時雨亭(しぐれてい)(京都市,重要文化財),聚光院閑隠席・桝床席(ますどこのせき)(京都市,重要文化財),裏千家寒雲亭・咄々斎(とつとつさい)・抛筌斎(ほうせんさい)・無色軒(むしきけん)(京都市,重要文化財),有沢山荘向月亭(こうげつてい)(松江市,重要文化財),南禅寺金地院八窓席(はつそうのせき)(京都市,重要文化財),水無瀬神宮灯心亭(大阪府,重要文化財),孤篷庵山雲床(さんうんじよう)・直入軒(じきにゆうけん)(京都市,重要文化財),曼殊院八窓席(京都市,重要文化財),慈光院茶室(大和郡山市,重要文化財),三渓園春草廬(しゆんそうろ)・聴秋閣(横浜市,重要文化財),西芳寺湘南亭(京都市,重要文化財),成巽閣(せいそんかく)清香軒(金沢市,重要文化財)などがある。

執筆者:中村 昌生

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「茶室」の意味・わかりやすい解説

茶室

ちゃしつ

茶事専用の施設。室町時代には囲(かこい)、座敷、茶の湯座敷などとよばれた。その後、数寄屋(すきや)とも称された。茶室あるいは茶室建築の呼称が普及するようになったのは近代のことである。なお、茶の湯専用の茶室に対し、茶屋は宴遊など広い用途を含むものである。

茶室とは茶事を行うための施設で、それは茶室という建築と露地(ろじ)とよばれる庭から成り立っている。茶室と露地とは一体となって形成され発展してきた。露地を含めて茶室建築とよばれることもあるゆえんである。

[中村昌生]

史的変遷

茶事専用の施設である茶室は、草庵(そうあん)風茶室の成立に始まるといってよい。村田珠光(じゅこう)(1423―1502)は新しい草庵の茶を確立したと伝えられるが、すでに足利(あしかが)将軍邸では殿中の茶が行われていた。そこでは、茶の湯棚を据えた「茶の湯の間」が設けられ、同朋衆(どうぼうしゅう)が茶を点(た)てて、座敷飾りをした客座敷に運ぶ形式であった。茶の湯棚には唐物(からもの)ずくめの諸道具が飾られ、格式と法式の厳重な構えの茶であった。

これに対し珠光たちの草庵の茶は、六畳、四畳半ほどの小室に、客と亭主が集うというサロンの形式で、茶を点てる亭主の座と客座とが一室に収められていた。それは狭いながらも畳が敷き詰められ、一間床(いっけんとこ)を備えた「座敷」であった。当時の町家(まちや)はまだ畳を敷き詰めていなかったが、茶室だけは床飾りのできる床敷の形式を導入していたのであった。

茶の湯は、客をもてなし「一座建立(いちざこんりゅう)」を楽しむ遊びである。ただし亭主は山中にわび住まいする草庵のあるじであることを前提としている。すなわち、世俗の饗応(きょうおう)でなく、すべて「出世間(しゅっせけん)の法」によって客を迎えもてなすのである。珠光の嗣(し)の宗珠(そうじゅ)が、京都・下京の家に設けていた茶室は「山居之体(さんきょのてい)」を表し、「市中の隠」と評されていた。茶室もまた「山居」の草庵のたたずまいを理想としたのである。

茶室に本格的な茶の湯の空間をまず確立したのは、武野紹鴎(たけのじょうおう)(1502―1555)の四畳半で、多くの茶人がそれを範とした。しかしその四畳半は名物(めいぶつ)持ちの茶室とされ、わび数寄を好む者は、床なしの茶室か、さらに狭い座敷をつくった。そして紹鴎から千利休(せんのりきゅう)(1522―1591)の時代へかけて茶室の草体(そうたい)化がくふうされていった。やがて利休は、名物(唐物)の権威に支配された四畳半の伝統を打破して、もっぱらわび茶のための茶室として二畳敷を完成した。それは待庵(たいあん)(国宝)にみるごとく丸太柱に土壁の完全な草庵の造りであった。簡素な素材による繊細で狭小な空間の中に、緊張感のみなぎる構成とともに深い精神性を漂わせ、わび茶の心意気を満たした。

豊臣(とよとみ)秀吉も二畳の小座敷を好み、大坂城や聚楽第(じゅらくだい)などに建てた。一方彼は黄金の茶室(三畳敷)を組立式でつくり、天下人の数寄を誇示した。また利休は、わび茶にしか使えない四畳半茶室をつくりあげたし、二畳から一畳台目(だいめ)へと小座敷の極小化をも試みた。そして茶の湯の深みは草庵にあり、二畳こそ草庵の茶の理想であると主張した。こうして利休による茶室のわび化が達成され、茶道界に草庵の小座敷が普及した。

利休後の茶道界は武家の茶匠が指導的役割を演じた。彼らは利休の茶をわびすぎたとして、それを緩めるべく、草庵風茶室にも新しいくふうを示した。古田織部(ふるたおりべ)(1544―1615)の好んだ燕庵(えんなん)形式の茶室は、相伴(しょうばん)席を付加し、色紙(しきし)窓や花明(はなあかり)窓などによる斬新(ざんしん)な意匠がくふうされ、そうした新時代の動向をよく反映していた。織部はまた、茶室と書院との間に鎖(くさり)の間を設け、それらを連ねて催す茶会の形式を推進した。これによって茶の湯と書院風な座敷飾りが結ばれた。この傾向は小堀遠州(こぼりえんしゅう)(1579―1647)によってさらに発展をみせ、りっぱな鎖の間が出現した。そして遠州は茶室の書院化を試み、密庵(みったん)や忘筌(ぼうせん)のごとき書院風茶室の名品を残した。貴族社会でも草庵の茶室はつくられたが、むしろ田舎(いなか)家風な茶屋の形式が喜ばれた。そこではくつろいだ構成や、自由で陽気な意匠感覚が、貴族の茶の湯空間を洗練させた。金森宗和(かなもりそうわ)(1584―1656)の作風はそうした貴族社会に歓迎された。遠州と同様の社会的立場を継承した片桐石州(かたぎりせきしゅう)(1605―1673)は、書院風な茶室に向かわず、あくまで草庵を基調にわびの造形の洗練を図り、公武の茶の支持を受けた。慈光院(じこういん)二畳台目茶室に彼の作風が躍如としている。

武家の茶の流行するなかで、千宗旦(せんのそうたん)(1578―1658)は利休のわび茶の側面を深化し、千家の代表的な茶室として床なしの一畳半を建てて不審庵(ふしんあん)とした。隠居後は二畳敷(今日庵(こんにちあん))を、ついで利休四畳半(又隠(ゆういん))を造立した。宗旦と3人の子によって確立された三千家(さんせんけ)は、利休流の茶を継承して現在に至っている。江戸中期には茶道の普及に対応して広間の茶室がくふうされるなど、時流に応じる作風の進展をみせた。

茶道の流派化に伴い、茶室にも自由な創意が失われ、作風が定型化に向かい始めた。このようなとき松平不昧(まつだいらふまい)(治郷(はるさと)、1751―1818)は、「諸流皆わが流」と達観し、古典を尊重しつつ、自由な作意を駆使してその再生を試みた。晩年の別邸大崎園(おおさきえん)(江戸・品川)はその優れた成果であったが、幕府の砲台築造のために破壊された。近代の数寄者たちは、こうした不昧の茶を範としながら、数寄を競ったのである。益田鈍翁(ますだどんおう)(孝(たかし)、1848―1938)の碧雲台や掃雲台は姿を消したが、神奈川県箱根町強羅(ごうら)公園内の白雲洞など近代の数寄者の風流をしのばせる遺構は少なくない。第二次世界大戦後は、伝統を継承する茶室とともに、数寄屋の近代化を目ざした建築家による新しい作風が台頭してきた。また椅子(いす)式(立礼(りゅうれい))の茶室も徐々に広まりつつある。

[中村昌生]

書院と草庵

書院は「台子(だいす)」の茶を基本とする格式的な茶の世界をいう。座敷の形式としては広間であり、書院造風の意匠を基調とする。利休はこうした「書院台子」の茶を「栄華結構の式」と位置づけ、それを簡素化して「わび茶」すなわち「草庵」の世界を開いた。草庵の座敷といえば、小間(こま)をさし、書院造を草体化した丸太造りの軽快な普請をいう。

[中村昌生]

広間と小間

茶室の間取りはきわめて多様であるが、方形の四畳半を基準としている。そして四畳半以上の広さを広間、四畳半以下を小間と称する。四畳半はその造り方によっていずれにも属しうる広さである。

[中村昌生]

草庵風茶室の構成

出入口

(1)躙口(にじりぐち) 露地口から中門を経て最後に到達する関門が躙口である。客は踏石の上にかがみ、敷居に手をつかえ一礼して高さ二尺三寸(約70センチメートル)、幅二尺二寸(約67センチメートル)ほどの口から茶室へ躙り入るのである。四畳半以下の狭い座敷も、躙口を隔てると大きな空間に見える。躙口には板戸がたてられる。その板戸は雨戸を切り縮めたような麁相(そそう)な造りで、そこにもわびの気持ちが込められている。最後の客がこの戸を閉めると、室内の明暗は窓だけによって支配される。躙口の板戸は、挟み敷居、挟み鴨居(かもい)という特殊な機構で開閉するようになっている。(2)貴人口(きにんぐち) 躙口に対して腰障子をたてた通常の上り口を貴人口とよんでいる。しかし高さは一般の出入口よりかなり低い。躙口とは別にこの形式を貴人用として開けたことから始まった呼称であろうが、躙口の有無に関係なくこの形式を貴人口と称する。(3)茶道口(さどうぐち) 点前(てまえ)のために亭主の出入りする口。枠をつけた方立(ほうだて)口の形式が多く、ときには壁をアーチ状に塗り回した火灯口(かとうぐち)(花頭口)にする場合もある。また二本襖(ふすま)の口にすることもある。高さは五尺一寸(約155センチメートル)ぐらいを標準とする。(4)給仕口(きゅうじぐち) 亭主が客座へ直接給仕に出る口をいう。間取りによっては給仕口がどうしても必要なことがある。火灯口の形式が用いられ、茶道口より低く四尺二寸(約127センチメートル)前後の高さを標準とする。

[中村昌生]

床

書院造の座敷では上段の間を「床」とよんだ。そこに押板や棚などがつくられて座敷飾りが行われた。客を迎える茶室にもそのような場所が必要であった。茶室ではそのために「床」だけが設けられた。貴人の座と飾りの場とを兼ねたわけだが、もっぱら飾りの場となった。もとは名物(唐物)だけを飾るところとされていたが、利休のわび茶が確立されるや、床のなかも土壁にかわり、客をもてなす亭主の温かい心入れを託することが床飾りの主題となった。それで客は席入りしてまず床を拝見する。床の飾りを通じて、亭主と客の心が触れ合い、茶事の興趣が高まるのである。

[中村昌生]

窓

草庵風茶室に使われる窓は、下地窓(したじまど)、連子(れんじ)窓そして突上(つきあげ)窓である。

下地窓は壁を塗り残すことによってできる窓で、壁下地が露出している。縦・横の下地にはヨシ(葭)を使用するのが普通である。壁を一部塗り残すために弱まる壁体の補強の意味で、外壁にタケを添え立てる。これが力(ちから)竹である。位置、大きさ、形を自由に決定できる下地窓は、茶室の微妙な明暗の分布をつくりだすのに絶妙の機能を持ち合わせている。

連子窓には普通、竹連子が適当な間隔に打たれ、あふち貫(ぬき)(横桟)が添えられる。化粧屋根裏(掛込(かけこみ)天井)に突上げ式の天窓を開けることがある。朝茶のとき、白みかかる朝の光を導入するなど突上窓の扱いが茶事に風趣を添える。

なお、風炉先(ふろさき)に開ける窓を風炉先窓、床の脇(わき)壁に開ける窓を墨蹟(ぼくせき)窓、点前座の勝手付(かってつき)などに、上下に中心軸をずらして配置する二つの窓が色紙(しきし)窓とよばれる。

[中村昌生]

天井

茶室の天井は一面に平たい天井(平(ひら)天井)の張られることもあるが、高低がつけられたり、化粧屋根裏が組み合わされることもある。一段低い天井を落(おち)天井と称し、多くは点前座に用いる。客座に対し亭主の座を謙虚に演出する。材料も平天井をイネ板張りとすれば、落天井にはマコモやガマなどが用いられる。天井を張らない形式が総屋根裏で、「わび」に徹した表現である。

[中村昌生]

炉

茶室にはかならず炉が切られる。江戸時代以降、炉の大きさは一尺四寸(約42センチメートル)四方に定まっている。炉を切る場所として、点前座の中に切る向切(むこうぎり)と隅炉(すみろ)、外に切る四畳半切と台目切の四通りの方法があり、それぞれ本勝手(ほんがって)と逆勝手があるが、後者の実例は多くない。

[中村昌生]

中柱

台目切の場合は、たいてい炉の角に中柱を立て、袖(そで)壁をつけ、その下部を吹き抜き、点前座の袖壁の隅に二重棚をつる。これを台目構えとよんでいる。利休の創始したもので、棚物を使わない草庵独自の茶の構えである。そして中柱を中心とする変化に富む立体的な組立ては、草庵特有の構成美を放つ。なおこの構えは武家茶人も愛好し、書院茶室にまで活用された。

[中村昌生]

水屋

茶湯の準備をするところを水屋、勝手とよぶ。ここには簀子(すのこ)流しの上に棚をしつらえた水屋棚がかならず設けられ、必要な諸道具を並べる。このほか一隅に丸炉を切ったり、長炉を備えることもある。水屋で懐石の支度もしなければならないからである。

[中村昌生]

『重森三玲著『茶室茶庭事典』(1973・誠文堂新光社)』▽『井口海仙他監修『原色茶道大辞典』(1975・淡交社)』▽『中村昌生編『座敷と露地(1)(2)』(『茶道聚錦 七、八』1984、1986・小学館)』

百科事典マイペディア 「茶室」の意味・わかりやすい解説

茶室【ちゃしつ】

→関連項目燕庵|菅田庵|孤篷庵|聚光院|如庵|数寄屋造|たたき(三和土)|畳割|茶坊主|庭園|飛雲閣|水屋|妙喜庵|又隠|遼廓亭|六窓庵|露地

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「茶室」の意味・わかりやすい解説

茶室

ちゃしつ

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「茶室」の解説

茶室

ちゃしつ

初め広間を屛風で囲っていたが,部屋としての独立は村田珠光が出てからで,足利義政の東求堂 (とうぐどう) 同仁斎が最初という。四畳半の書院風であったが,千利休に至り草庵風なものとなる。代表的遺構に,妙喜庵待庵,大徳寺孤篷庵,西芳寺(苔寺)湘南亭,高台寺時雨亭などがある。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

家とインテリアの用語がわかる辞典 「茶室」の解説

ちゃしつ【茶室】

リフォーム用語集 「茶室」の解説

茶室

出典 リフォーム ホームプロリフォーム用語集について 情報

普及版 字通 「茶室」の読み・字形・画数・意味

【茶室】ちやしつ

字通「茶」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の茶室の言及

【安土桃山時代美術】より

…その推進の役を果たしたのが千利休であった。利休の設計になる妙喜庵の茶室待庵は,利休好みの楽茶碗と相まって〈わび〉の造形の極点に立つものである。

[桃山美術の展開――後期]

いま述べたような永禄~天正年間(1558‐92)は,信長,秀吉による相次ぐ社寺,殿舎の造営に促されて,あらけずりながら桃山美術がその力強い骨格を築き上げた時期と考えられる。…

【茶道】より

…饗宴は食事と酒を中心とする主従の固めの儀礼であり,また神を招いて神人共食する聖なる儀礼であって,茶会のなかにこうした要素は十分認められよう。茶道を芸能と考えるとき,芸能たる(1)思想と演出,(2)衣装と道具,(3)所作の型,(4)舞台,を茶道も備えていなければならないが,それぞれ(1)わび茶の思想と趣向,(2)茶道具と室礼,(3)点前(てまえ)と作法,(4)茶室と茶庭,としてすべて備えている。これらの要素を総合する茶道は世俗的な日常世界を脱却して,客と亭主の新たなる紐帯を求める寄合の芸能といえよう。…

【床の間】より

…床板の上には香炉,花瓶,燭台からなる三具足(みつぐそく)を置き,床の間の両隣には書院と違棚(ちがいだな)を設けるのが正式である。このような書院造の床の間に対して,茶室や数寄屋にも書画を飾る床の間が設けられるが,この場合は形式はかなり自由に扱われ,樹皮のついた床柱や形の変わった床柱が使われ,内部を壁で塗りまわした室床(むろどこ)や洞床(ほらどこ),落掛から床の上部だけを釣った釣床(つりどこ),入込みにならず壁面の上部に軸掛けの幕板を張っただけの織部床(おりべどこ)など,多様な形式のものがある。江戸時代は庶民の住宅では床の間を作ることを禁じられていたが,18世紀の中ごろ以降になると,多くの家で座敷に数寄屋系の床の間を設けるようになる。…

【坊主】より

…のちの住持,住職にあたり,また一般に僧侶の呼称ともなった。坊主衆

[武家の職名]

江戸幕府には同朋頭(若年寄支配)の配下に茶室を管理し,将軍,大名,諸役人に茶を進めることを職務とする奥坊主組頭(50俵持扶持高,役扶持二人扶持,役金27両,御目見以下,土圭間詰,二半場),奥坊主(20俵二人扶持高,役扶持二人扶持,役金23両,御目見以下,土圭間詰,二半場)100人前後,および殿中において大名,諸役人に給事することを職務とする表坊主組頭(40俵二人扶持高,四季施代金4両,御目見以下,躑躅(つつじ)間詰,二半場),表坊主(20俵二人扶持高,御目見以下,焼火間詰,二半場)200人前後があった(この職は大名,諸役人からの報酬が多く,家計は豊かで,そのため奢侈僭越に流れたという)。また茶室に関するいっさいのことをつかさどる数寄屋頭(若年寄支配)の配下に,数寄屋坊主組頭(40俵持扶持高,四季施代金4両,御目見以下,躑躅間詰,二半場),数寄屋坊主(20俵二人扶持高,御目見以下,焼火間詰,二半場)40~100人ほどがあった。…

【飲茶】より

…点心は軽食であり,小食はおつまみといえる。飲茶の専門店は茶楼,茶居,茶室の三つに分けられるが,一般的には茶館と呼ぶ。茶楼は規模が大きく比較的高級であり,茶居,茶室は規模がやや小さく大衆向きである。…

※「茶室」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

1 花の咲くのを知らせる風。初春から初夏にかけて吹く風をいう。2 ⇒二十四番花信風...